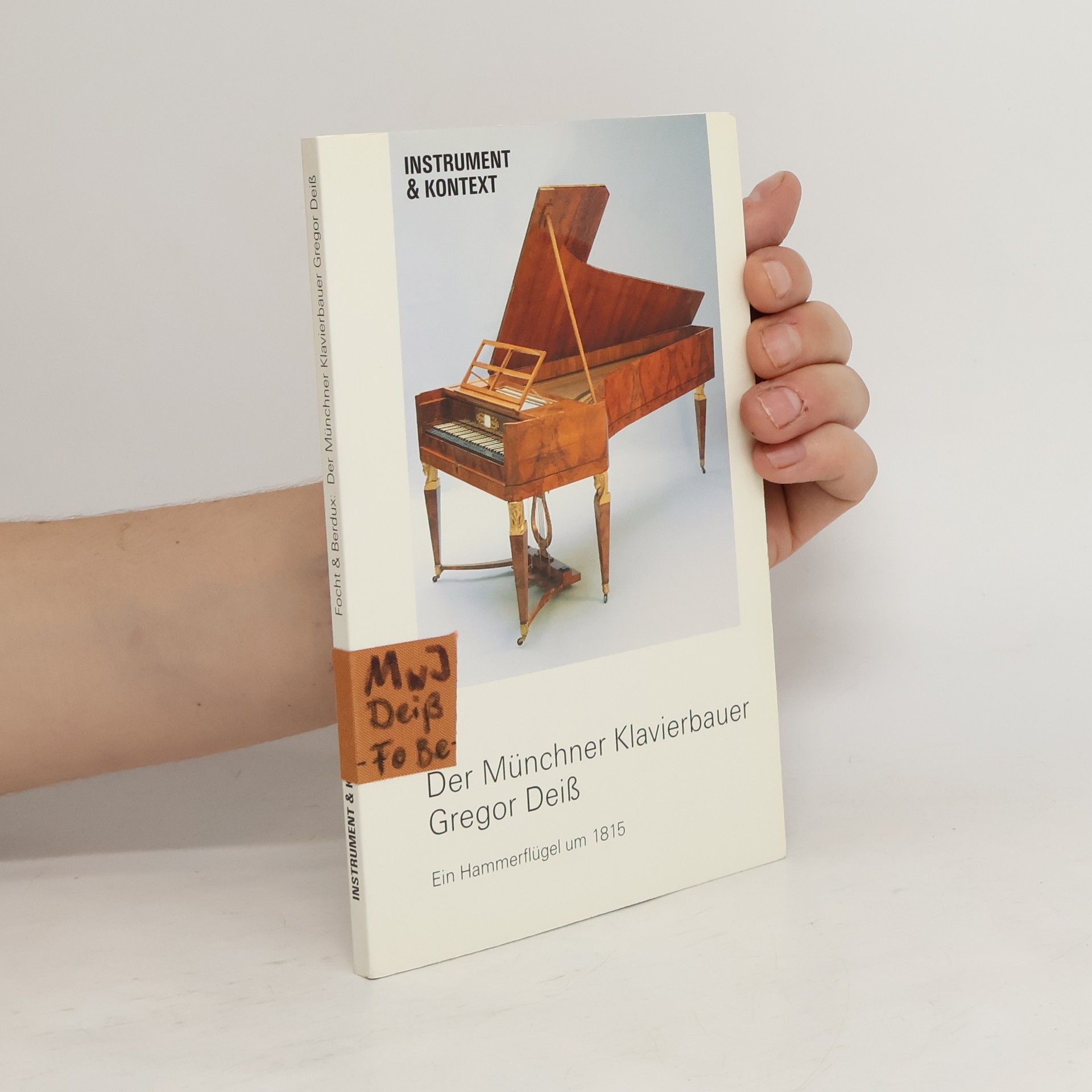

Der Münchner Klavierbauer Gregor Deiß

Ein Hammerflügel um 1815

Ein Hammerflügel um 1815

Der erste Teil des 72. Bandes des Jahrbuchs des Österreichischen Volksliedwerkes bietet eine Nachlese zur Sommerakademie 2022 in Gmunden, die sich mit "Volkskultur als Dialog: Ökonomien und Lebensformen von Musikanten und Musikantinnen" beschäftigte. Anita Mayer-Hirzberger und Konrad Köstlin thematisieren in ihren Eröffnungsvorträgen das 19. Jahrhundert, in dem das Volkslied als Quelle nationaler Kunstmusik entstand. Mayer-Hirzberger beleuchtet die eurozentristische Sichtweise der Musikgeschichtsschreibung, während Köstlin die Lebensrealitäten von Musikanten und Musikantinnen behandelt. Katharina Pecher-Havers gibt Einblick in die Selbstkonzepte von Zitherspielern im 19. Jahrhundert, die um Anerkennung und finanziellen Erfolg kämpften. Merle Greiser analysiert die Vorstellungen vom Anderen in der städtischen Tourismusindustrie um 1900. Lydia Novak thematisiert die ehrenamtliche Arbeit im Burgenland-Kroatischen Verein Kolo Slavuj. Yannick Wey untersucht den Einfluss von Industrialisierung auf volksmusikalische Traditionen in Appenzell Ausserrhoden. Sandra Hupfauf schließt den Teil mit einem Aufsatz über die NS-Organisation "Kraft durch Freude". Der zweite Teil widmet sich der Institutionsgeschichte der Volksliedwerke in Österreich, mit Annemarie Bösch-Niederers Dokumentation zur Volksmusikforschung in Vorarlberg. Stefan Hackl untersucht Tiroler Nationalsänger und Volker Derschmidt diskutiert den Wiener Walzer. Ulrich Morgenster

Die neue Reihe FRAKTAL rückt die Höhepunkte aktueller und innovativer Objektforschung der Musikinstrumentenkunde in den Fokus Noch vor dem Ersten Weltkrieg begann Georg Kinsky einen Katalog der Blasinstrumente für das Heyer’sche Museum in Köln, der nie fertig wurde, nie gedruckt wurde, aber in Auszügen doch die Runde machte und so die Organologie prägte. Dieser Band schildert nun die Entstehung des Manuskripts, kommentiert Kinskys Forschungsleistung und ediert die zentralen Passagen daraus. Damit möge es zur Memoria des überragenden Autors Georg Kinsky beitragen, dessen akademische Karriere während des Nationalsozialismus zwanghaft beendet wurde. Seit 1926 ist die Heyer’sche Sammlung im Leipziger Grassi untergebracht, wo sie im Musikinstrumentenmuseum der Universität Leipzig der akademischen Organologie die einzigartige Grundlage für Forschung und Lehre bietet. Als singuläres Wissenschaftsmuseum mit historischen Musikinstrumenten von internationalem Rang an einer deutschsprachigen Hochschule ist es auch für die interessierte Öffentlichkeit zugänglich. An sie richtet sich die Reihe FRAKTAL.