Weniges ist so anschlussfähig wie ein Schluss. Das nächste Update kommt bestimmt, so lautet ein Grundsatz der Mediengesellschaft. Wie also macht man Schluss? Und wann gilt etwas als ›passé‹? Was wissen Menschen, Tiere, Götter, Sprachen, Algorithmen, Kunstwerke, Kulturen von ihrem Anfang oder ihrem Ende? Das sagt sich nicht so leicht. Die Beiträge dieses Buches handeln von künstlerischen und wissenschaftlichen Formen, sich in ein Verhältnis zu jenem Ende zu setzen, das sich beharrlich der Selbstbeschreibung entzieht. Mit Beiträgen von Peter Bexte, Matthias Bruhn, Winfried Gerling, Gabriele Gramelsberger, Karin Harrasser, hans w. koch, Angela Lammert, Carolin Meister, Jean-Luc Nancy, Markus Rautzenberg und Georg Trogemann.

Peter Bexte Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)

Multitasking

- 136 Seiten

- 5 Lesestunden

Die Synchronität des zeitgenössischen mediengestützten Alltags führt dazu, dass Multitasking nahezu alle Lebensbereiche durchdringt und insbesondere Wahrnehmung, Kommunikation und Interaktion beeinflusst. Die Ausstellung präsentiert daher das Phänomen Multitasking als Metapher, um die aktuellen, tiefgreifenden Veränderungen in Ökonomie, Medien und Gesellschaft zu beschreiben.

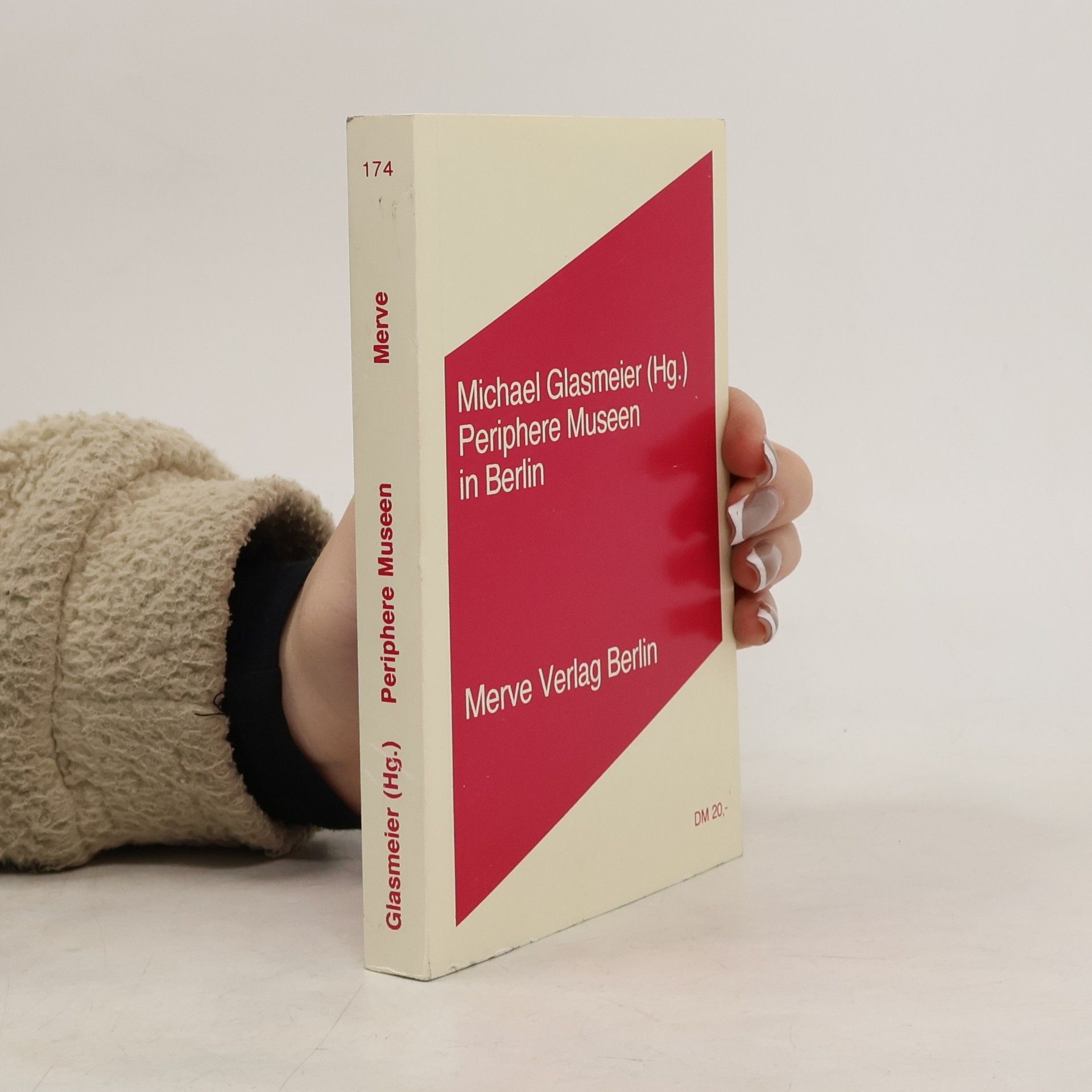

Internationaler Merve Diskurs - 174: Periphere Museen in Berlin

- 186 Seiten

- 7 Lesestunden

German