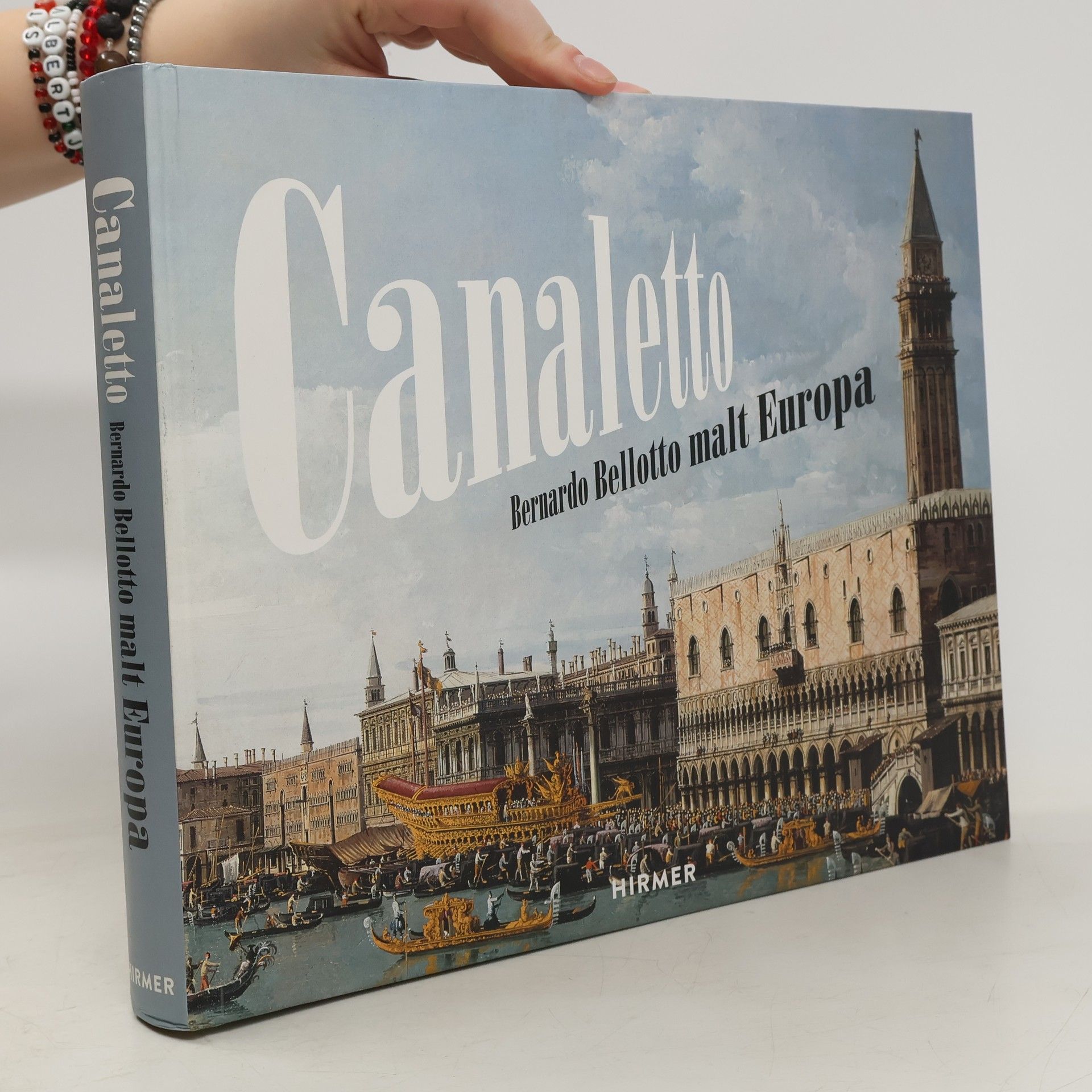

Canaletto

- 360 Seiten

- 13 Lesestunden

Das Münchner Schloss Nymphenburg hebt sich majestätisch vom blauen Himmel ab, während die feine Gesellschaft im Park flaniert und die Fontänen bewundert. Bernardo Bellotto, auch bekannt als Canaletto, entführt den Betrachter in das Europa des 18. Jahrhunderts mit seinen Veduten – realistischen Darstellungen von Stadtbildern und Landschaften, die einen facettenreichen Blick auf die Gesellschaft in einer Zeit des Umbruchs bieten. In der Epoche der Aufklärung, in der sich ein neues Bürgertum herausbildet und Handel an Bedeutung gewinnt, erreicht die Vedutenmalerei ihren Höhepunkt. Alte Denkweisen werden hinterfragt, und die Vernunft wird als universelle Urteilsinstanz anerkannt. Die Kunst spiegelt diesen Wandel wider, indem sie realistische Darstellungen der zeitgenössischen Wirklichkeit zeigt, anstelle religiöser Motive. Canalettos Werke, geprägt von tiefen Bildkompositionen und starken Kontrasten, wirken fast fotografisch. Er nutzt eine portable Camera Obscura, um präzise Vorarbeiten zu erstellen, und fertigt vor Ort flüchtige Skizzen an, die er später im Atelier zu großen Öl-Gemälden umsetzt. Der Katalog zur Ausstellung dokumentiert Canalettos Reisen durch Europa mit über 65 Gemälden, Zeichnungen und Radierungen. Besonders im Fokus stehen drei Veduten von München aus dem Jahr 1761, die einen beeindruckenden Blick auf die bayerische Landeshauptstadt im 18. Jahrhundert bieten.