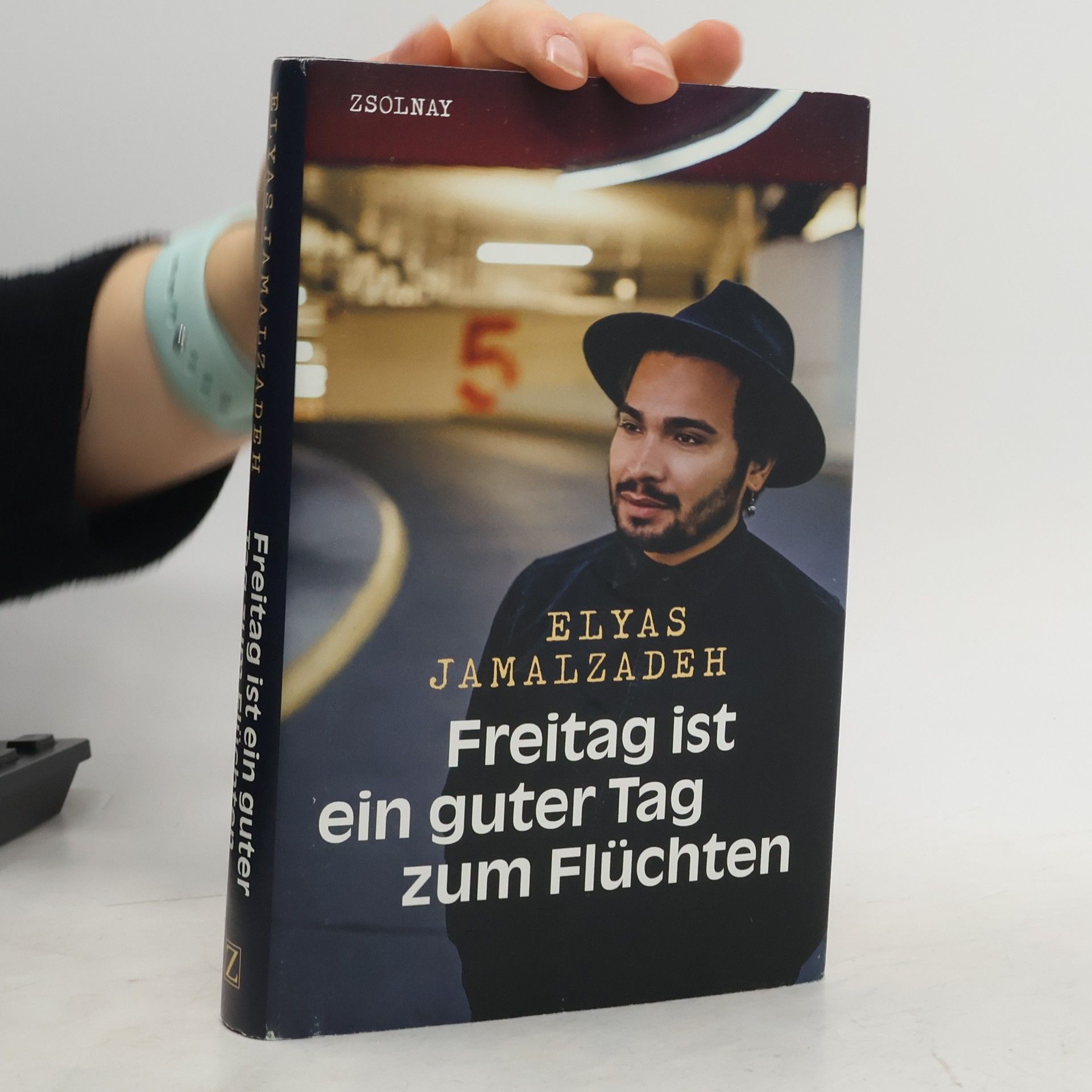

„Eigentlich flüchtet jeder“, sagt der afghanische Flüchtling Elyas Jamalzadeh. Ein spannendes und humorvolles Buch über seine tragische Fluchtgeschichte „Stell dir mal vor, du bist dein Leben lang nervös, merkst alles, bist ständig auf der Hut. Ich wurde schon nervös geboren. Ich war illegal. Jedes Jahr, jeden Tag, jede Minute konnte es passieren.“ Die afghanischen Eltern von Elyas Jamalzadeh lebten schon im Iran, als er auf die Welt kam. Er wurde als Flüchtling geboren. 2014 macht er sich auf den gefährlichen Weg nach Europa. Mit beeindruckender Unmittelbarkeit wird hier eine Reise beschrieben, die man kaum überleben kann. Dass Jamalzadeh Humor und Ehrgeiz nie eingebüßt hat, hilft ihm beim Ankommen in einem fremden Land. Er lernt Deutsch, beginnt eine Ausbildung und verliebt sich. Ein tragisches, ein komisches Buch, ein Buch, das niemanden kaltlässt!

Andreas Hepp Bücher

IIn „Cultural Studies und Medienanalyse“ wird der medienanalytische Ansatz der Cultural Studies umfassend vorgestellt. Bezogen auf den Gegenstand„Medien“ werden einerseits die Theorieansätze der Cultural Studies diskutiert und ihre forschungsgeschichtliche Entwicklung bis heute dargelegt.Andererseits werden die empirischen Studien der Cultural Studies aus den Bereichen der Produkt- und Diskursanalyse sowie der Rezeptions- und Aneignungsforschung ausführlich behandelt. In der dritten Auflage wurde das Buch im Hinblick auf die jüngste Forschung aktualisiert und erweitert.

Wir leben in einer neuen Form von Kolonialismus, das zeigen die weltweit renommierten Forscher Nick Couldry und Ulises A. Mejias, die das Konzept des Datenkolonialismus begründet haben. In der Vergangenheit war der Kolonialismus eine Landnahme von natürlichen Ressourcen und Ausbeutung von Arbeit und Privateigentum. Er gab vor, zu modernisieren und zu zivilisieren, aber in Wirklichkeit ging es um Kontrolle. Der Kolonialismus ist nicht verschwunden, sondern hat eine neue Form angenommen. Große Technologieunternehmen beuten unsere wichtigsten und grundlegendsten Ressourcen – unsere Daten – aus. Sie verpacken unsere Informationen und Verbindungen neu, um Profit zu machen, unsere Ansichten zu kontrollieren, unsere Bewegungen zu verfolgen, unsere Gespräche aufzuzeichnen und gegen uns zu verwenden. Nick Couldry und Ulises A. Mejias zeigen auf, wie die Geschichte uns helfen kann, die sich abzeichnende Zukunft der Ausbeutung zu verstehen – und wie wir uns wehren können.

Medienkultur

- 174 Seiten

- 7 Lesestunden

Was heißt es für unsere Kultur, wenn wir durch Mobiltelefone überall erreichbar sind? Was bedeutet es kulturell, wenn alles Wichtige im Fernsehen verhandelt wird? Wie ändern sich unsere Vergemeinschaftungen, wenn wir zunehmend über das Social Web vernetzt sind? Welche Folgen hat all das für den Wandel unserer kulturellen Welten? Fragen wie diese werden in diesem Band allgemein verständlich behandelt. Als Medienkultur werden Kulturen begriffen, deren zentrale Ressourcen durch technische Medien vermittelt sind. Medienkulturen sind entsprechend in ihrem Alltag durch Medien geprägt. Will man solche Medienkulturen begreifen, genügt nicht der Blick auf ein Einzelmedium wie das Fernsehen, das Mobiltelefon, die Zeitung oder das Internet. Man muss die „Mediatisierung“ von Kultur insgesamt im Blick haben. Wie dies auf kritische Weise möglich ist, wird hier dargestellt.

Der vorliegende Band führt in einem doppelten Sinn in die ‚Schlüsselwerke’ der Cultural Studies mit einem Schwerpunkt auf ihren medienanalytischen Ansatz ein: Sein erster Teil stellt grundlegende theoretische Bezugsfelder anhand von Autoren vor, die für die Entwicklung der Cultural Studies zentral sind. Im zweiten Teil werden wesentliche Bereiche der Cultural Studies anhand der Werke zentraler Vertreterinnen und Vertreter dargestellt. Auf diese Weise eröffnet das Buch 'Schlüsselwerke der Cultural Studies' einen umfassenden Einstieg in diesen aktuellen und kritischen Zugang der Medien-, Kommunikations- und Kulturforschung.

Auf dem Weg zur digitalen Gesellschaft

Über die tiefgreifende Mediatisierung der sozialen Welt

Wir sind auf dem Weg zur digitalen Gesellschaft, aber wir sind noch lange nicht angekommen. Andreas Hepp beleuchtet in seinem Buch die tiefgreifende Mediatisierung der Gesellschaft. Er fokussiert den Umgang mit digitalen Medien, ihre Infrastrukturen und die automatisierte Verarbeitung der Daten, die wir alle online hinterlassen. Hepp diskutiert die Rolle der Industrie, des Staates und der Pioniergemeinschaften dabei und fragt danach, warum digitale Medien als Plattformen und kommunikative Roboter immer „prozesshafter“ werden. Was bedeuten diese Veränderung für Organisationen, Gemeinschaften und Individuen? Und wie sollten wir einen solchen Wandel gestalten, um zu der digitalen Gesellschaft zu gelangen, die wir uns auch wünschen?

Netzwerke der Medien

Medienkulturen und Globalisierung

Seit einigen Jahrzehnten lässt sich ein zunehmender Prozess der Globalisierung von Medienkommunikation ausmachen. Durch das Satellitenfernsehen, die Netzkommunikation, aber auch die weltweite Distribution von Kinofilmen haben globale Kommunikationsflüsse erheblich zugenommen. Damit einher geht ein Prozess der Veränderung von Medienkulturen. Dieser gegenwärtige Wandel von Medienkulturen wird in der Medien- und Kommunikationswissenschaft kaum angemessen erfasst, nicht zuletzt, weil deren Ansätze zu stark durch ‚territoriales Denken' geprägt sind. In „Netzwerke der Medien“ wird auf Basis der Kritik bisheriger Forschungen ein Neuansatz der Beschreibung von Medienkulturen in Zeiten der Globalisierung entworfen. Gegenstand sind hier Netzwerkunternehmen der global orientierten Medienproduktion und globale Medienstädte, weltweite Medienereignisse, über verschiedene Kulturen hinweg verfügbare Produkte unterschiedlichster Medien wie Fernsehen, Film und Internet sowie deren Aneignung in Bezug auf differente kulturelle Kontexte und Medienidentitäten. „Netzwerke der Medien“ unternimmt den Versuch, gegenwärtige Medienkulturen in deren Komplexität und Widersprüchlichkeit zu fassen.

Was macht die Cultural Studies heute aus? Wie ist das kritische Potential der Cultural Studies aktuell zu fassen? Wodurch grenzen sich die Cultural Studies gegenüber dem beliebigen Treiben zeitgenössischer Populärkulturforschung ab? Wie läßt sich der aktuelle „Boom“ der Cultural Studies erklären? Die wichtigsten Vertreter der Cultural Studies äußern sich in Die Cultural Studies Kontroverse zu diesen Fragen. Der Band bietet damit einen Überblick über die angelsächsische Diskussion der letzten Jahre. Inhalt: 1) Andreas Hepp/Carsten Winter: Bestimmungsversuche und Kontroverse 2) Stuart Hall: Das Aufbegehren der Cultural Studies und die Krise der Humanwissenschaften 3) Ien Ang: Im Gefilde der Unsicherheit: Das Globale Dorf und die kapitalistische Postmoderne 4) Meaghan Morris: Banalitäten in den Cultural Studies 5) David Morley: Die sogenannten Cultural Studies 6) Colin Mercer: Konvergenz, Kreative Industrien und Kulturpolitik - Auf dem Weg zu einer neuen Agenda der Cultural Studies 7) John Storey: Cultural Studies und die aktuelle 8)Chris Barker: Aktuelle Positionen in den Cultural Studies

Mediatisierte Welten der Vergemeinschaftung

Kommunikative Vernetzung und das Gemeinschaftsleben junger Menschen

- 304 Seiten

- 11 Lesestunden

Intensiv wird über die „Generation Internet“ diskutiert. Junge Menschen gelten als mit digitalen Medien breit vernetzt und durch Mobiltelefone immer erreichbar. Sie nutzen daneben ebenso umfassend (Internet-)Fernsehen und digitale Musik. Wenn sie politisch aktiv werden, so organisieren sie dies online. Vergemeinschaftung ist für junge Erwachsene – so die These – insbesondere Gemeinschaftsbildung in und durch Medien. Aber stimmt dieses Bild wirklich? Sind junge Menschen, wenn es um ihre kommunikative Vernetzung geht, tatsächlich auf eine solche Weise orientiert? Diesen Fragen geht das Buch auf Basis einer zweijährigen Forschung mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen 16 und 30 Jahren nach.

UTB: Grundlagentexte zur transkulturellen Kommunikation

- 600 Seiten

- 21 Lesestunden