Wilfried Heller beschreibt in seiner Autobiographie seinen Lebensweg nach der Vertreibung aus dem Egerland nach Oberbayern. Trotz einer erfolgreichen Karriere als Geographie-Professor mied er lange das Thema Vertreibung. Erst am Ende seiner Laufbahn fand er über eine Forschungsarbeit zu Egerländern in Neuseeland zurück zu seiner Heimat.

Wilfried Heller Bücher

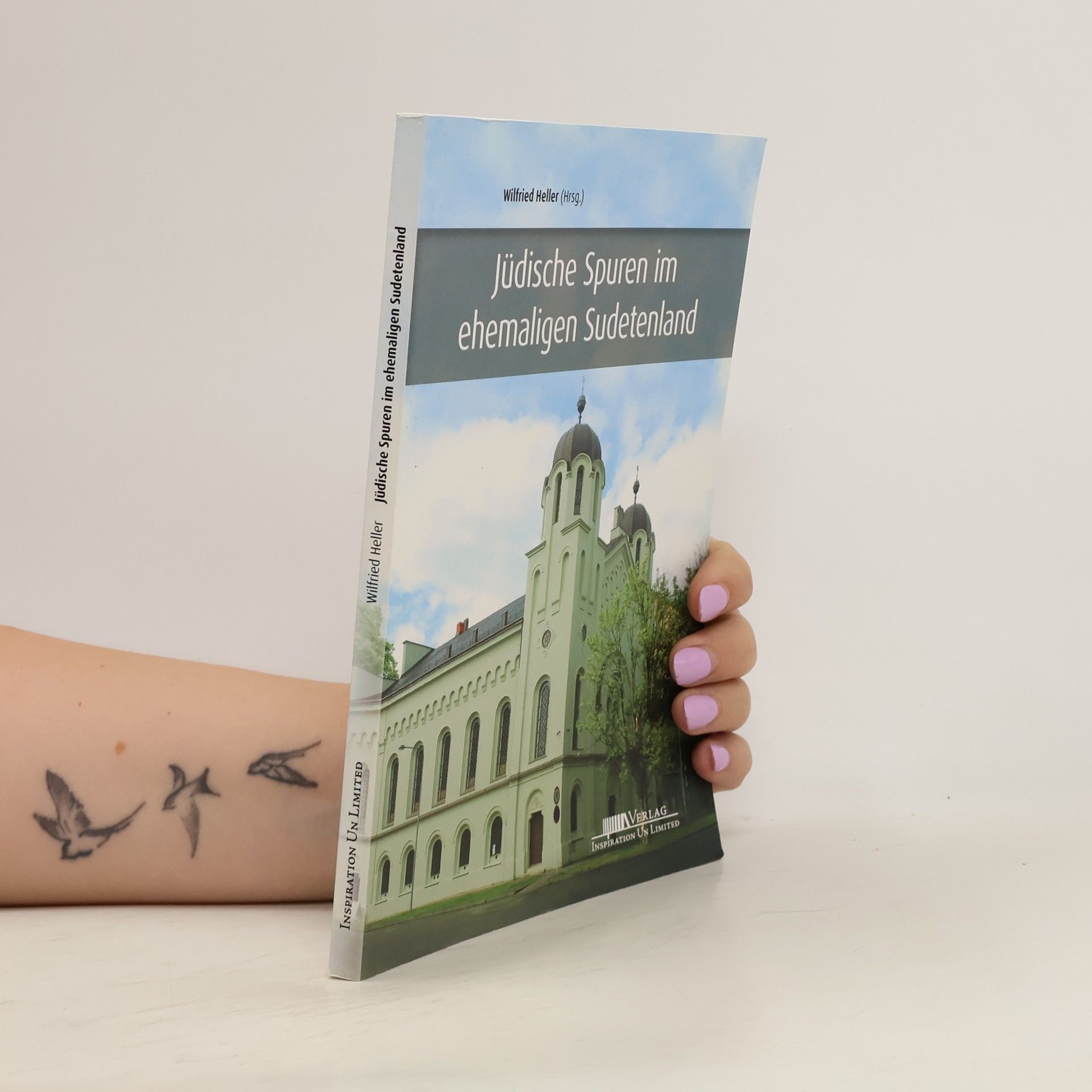

Dieses Buch behandelt in acht Beiträgen die Spuren, die Juden im Sudetenland hinterlassen haben, nachdem sie von dort zwischen 1938 und 1945 vertrieben und zum großen Teil ermordet worden waren. Es richtet sich an alle, die sich für jüdische Geschichte und jüdisches Leben in Mitteleuropa interessieren und besonders an diejenigen mit Interesse für die Tschechische Republik und das Sudetenland. Letzteres umfasst das Grenzgebiet der böhmischen Länder, das seit dem 13. Jahrhundert bis zur Vertreibung nach dem Zweiten Weltkrieg mehrheitlich von Deutschen bewohnt war. Die Geschichte der Juden in diesem Gebiet vollzog sich seit jeher im Spannungsfeld der deutsch-tschechischen Nachbarschaft und eben diese Geschichte mit ihren materiellen und nichtmateriellen Hinterlassenschaften wird in diesem Sammelband dargestellt. Die Beiträge von insgesamt acht deutschen, tschechischen und jüdischen Autoren sind die schriftliche Fassung von Vorträgen auf einer internationalen Fachtagung am 6. bis 8. Oktober 2017 in Eger (Cheb).