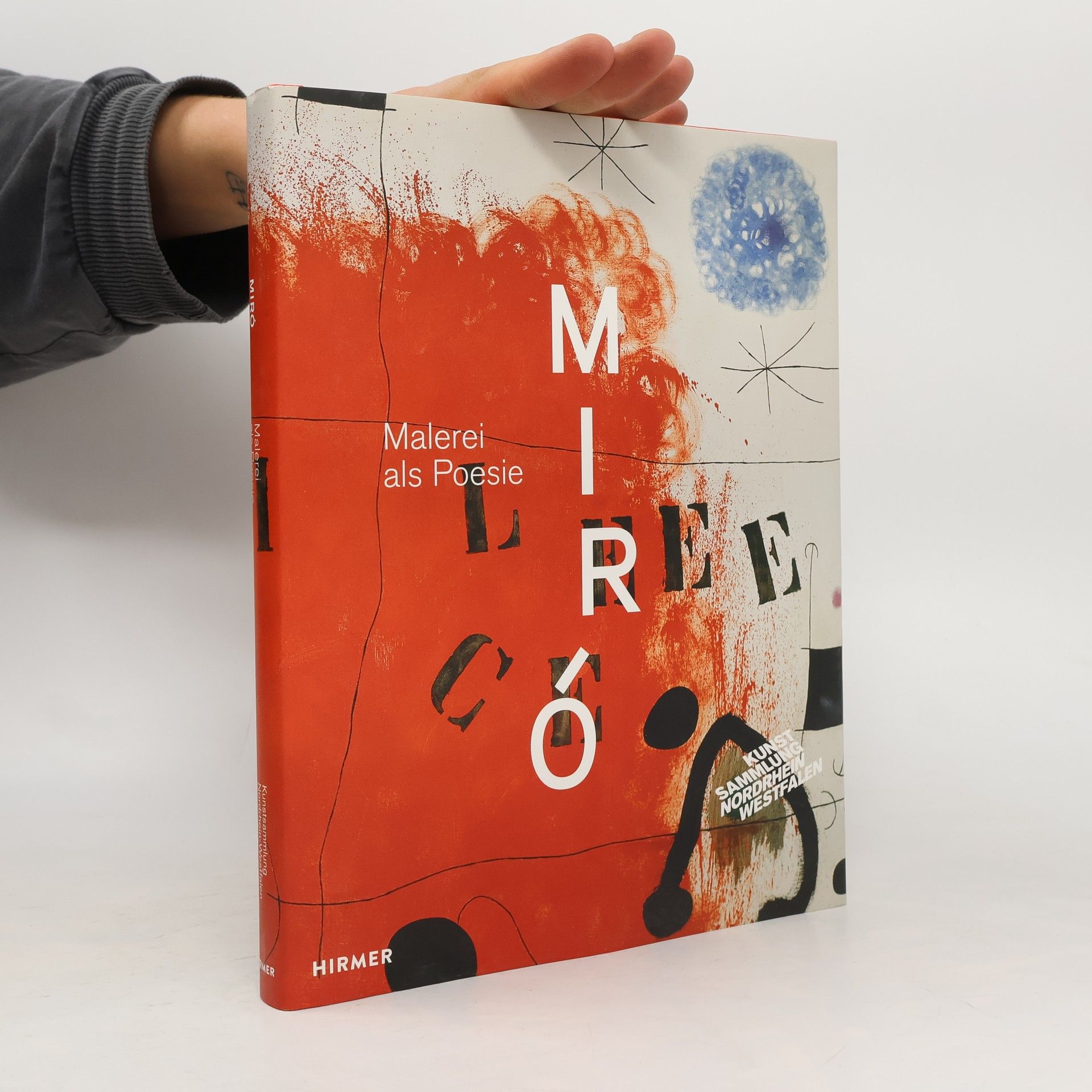

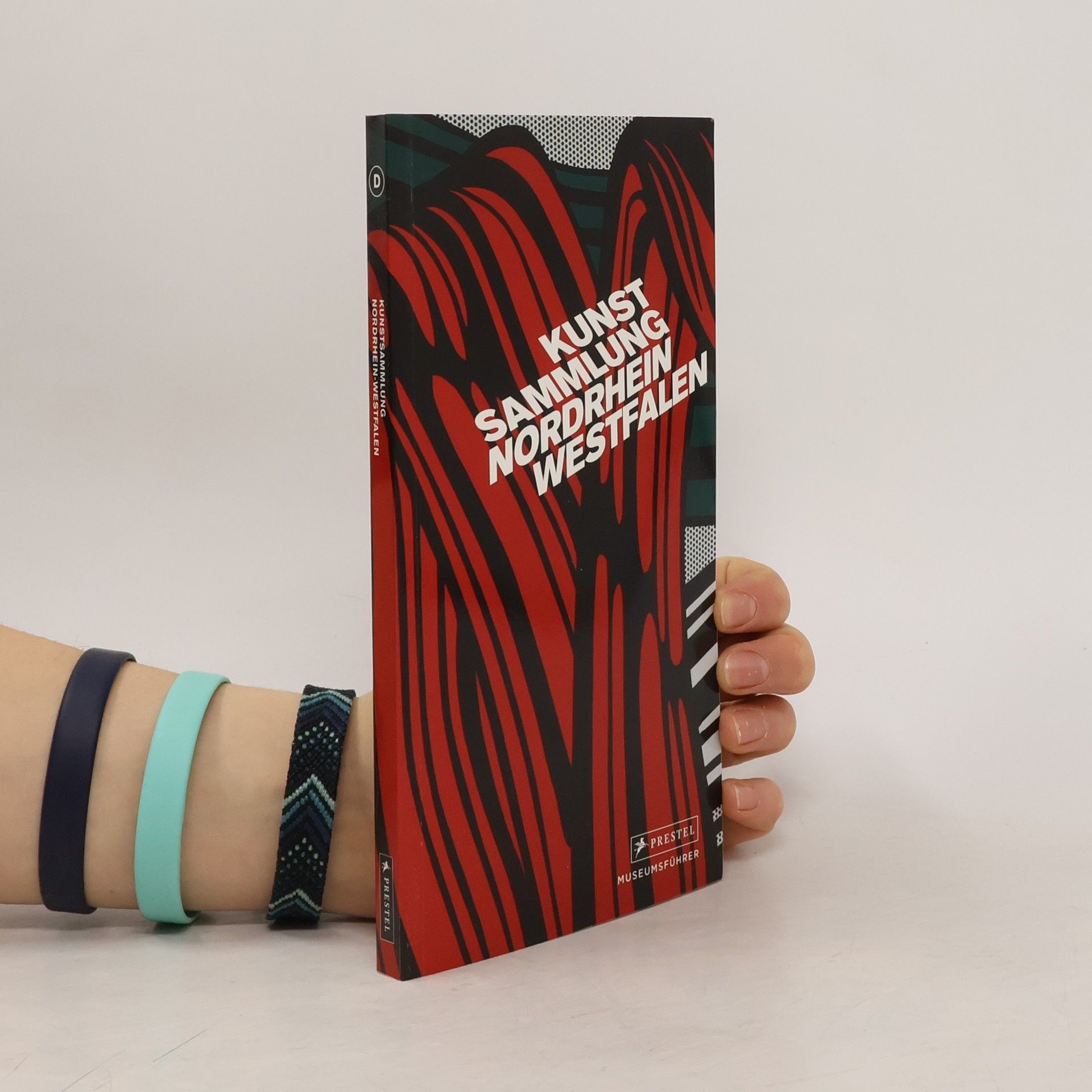

Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen

- 159 Seiten

- 6 Lesestunden

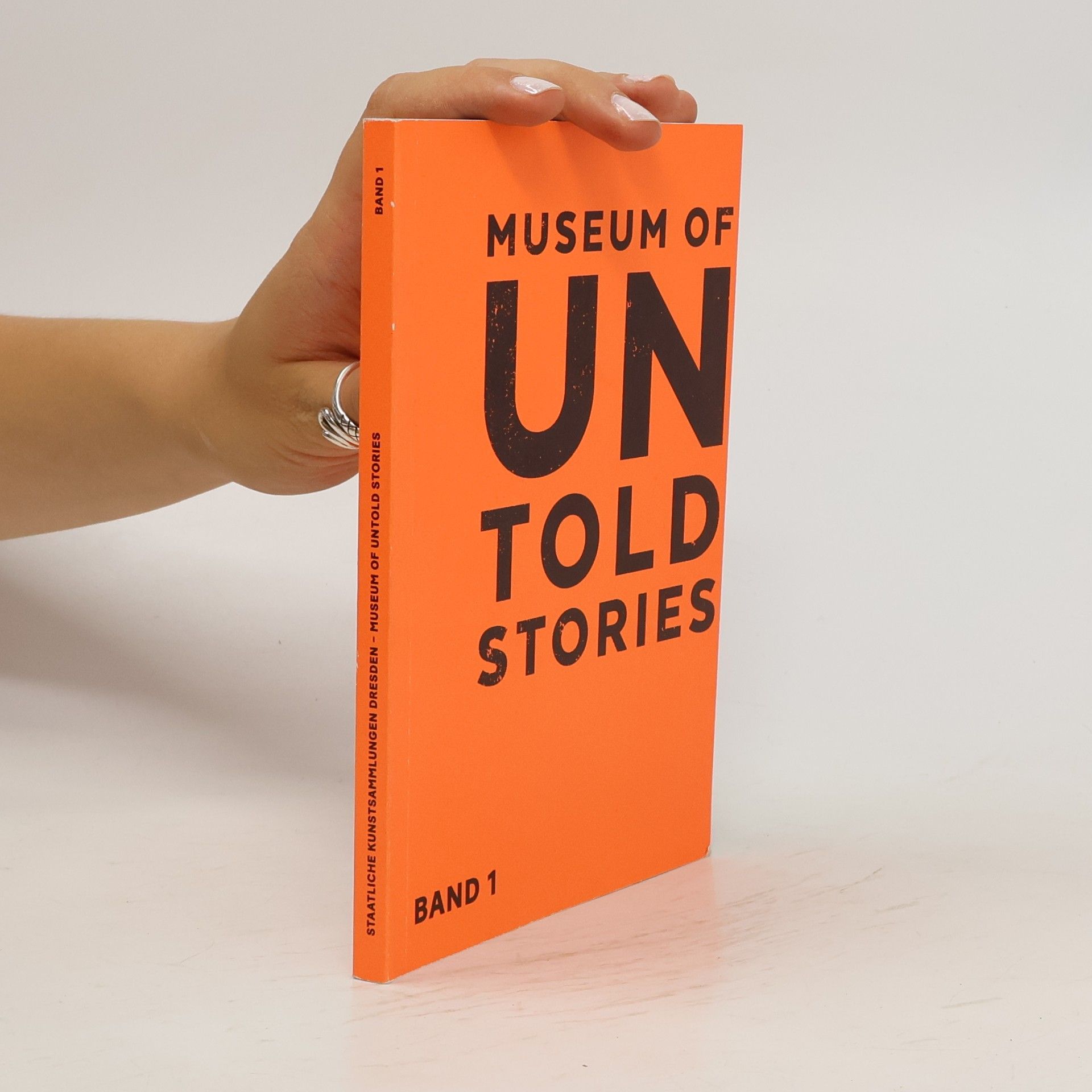

Objekte und Geschichten aus den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden

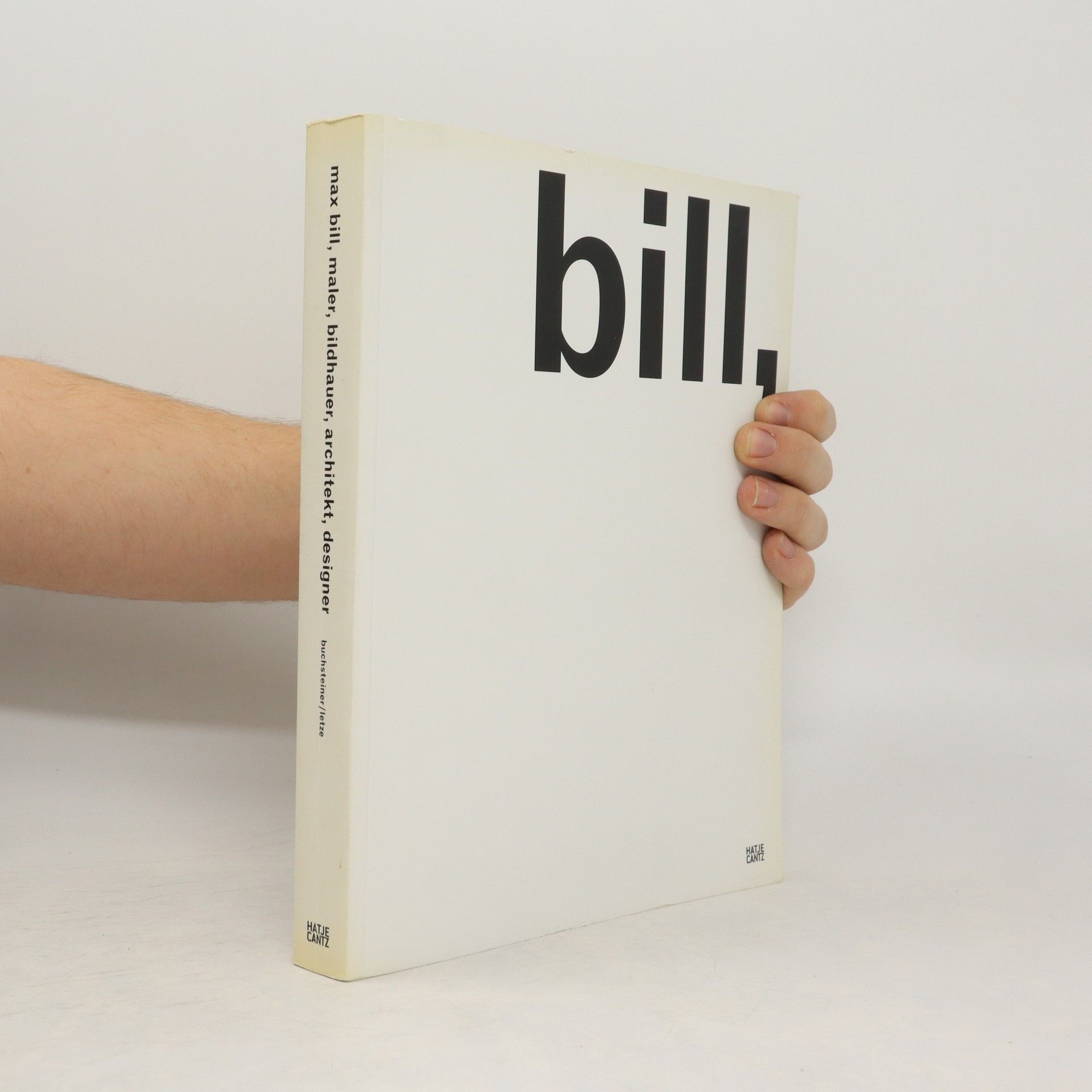

Max Bills (1908-1994) künstlerische Arbeit beruht auf der Vorstellung, dass Schönheit das Resultat einer geistigen, auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basierenden Ordnung sei. Zwischen Gestaltungsproblemen des Alltags und denen in der Kunst sah er dabei keinen prinzipiellen, sondern lediglich einen graduellen Unterschied. Von diesem Ansatz ausgehend, schuf er ein vielschichtiges Werk in den Bereichen Architektur, Skulptur und Design, Malerei, Grafik und Typografie. Die Monografie präsentiert mehr als 250 Einzelobjekte Max Bills, darunter frühe Zeichnungen aus seiner Zeit am Bauhaus, eine Vielzahl von Gemälden und Skulpturen und einige grafische Reihen. Mehr als ein Dutzend seiner Architekturprojekte und Designobjekte wird vorgestellt - der Ulmer Hocker ebenso wie die Uhren-Klassiker. Bills ungewöhnliche Arbeiten aus dem Bereich Werbung und Plakatgestaltung ergänzen den Band. Unterstützt von Pro Helvetia, Schweizer Kulturstiftung Ausstellung: Kunstmuseum Stuttgart 10.9.2005-8.1.2006 · Weitere Stationen in Südamerika und Europa Nachauflage erscheint April 2006