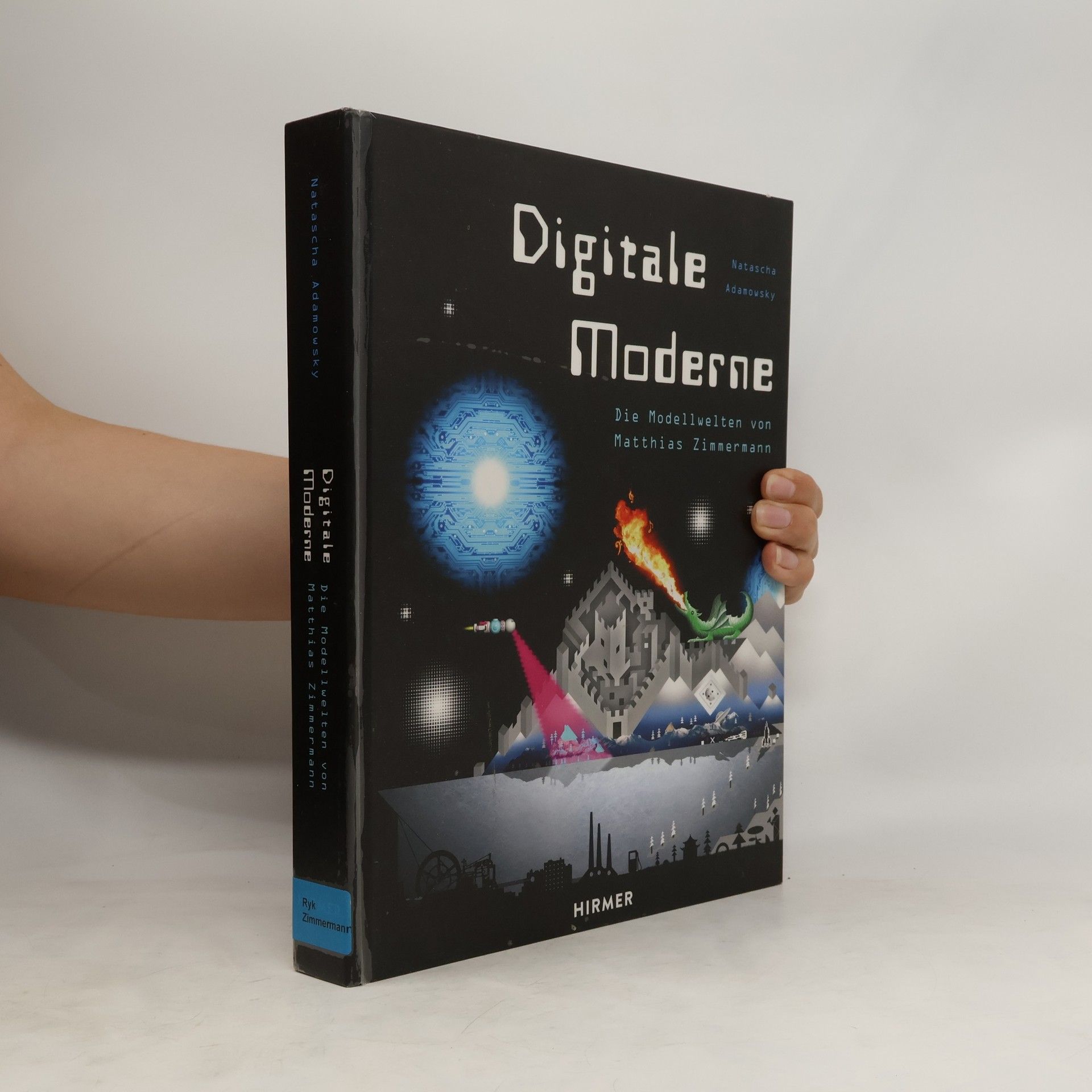

Das erste Kunstbuch über die Geschichte der Computerspiele und die digitale moderne Kultur beschäftigt sich mit der Ästhetik unserer digitalen Welt sowie deren Anwendung und Reflexion in der Kunst. Matthias Zimmermann, Schweizer Maler und Medienkünstler, lässt in seinen vielschichtigen Panoramen klassisch in Acryl gemalte Bilder mit am Computer generierten Szenerien verschmelzen. Seine zentralen Sujets sind dabei Computerspiele, mittelalterliche Malerei und japanische Gärten. Texte von Kunst-, Medien- und Kulturwissenschaftlern sowie Game-Designern flankieren die faszinierenden Bilderwelten. In den Werken von Matthias Zimmermann wird die klassische Malerei in den digitalen Raum überführt und betritt damit die »Digitale Moderne«. In den Beiträgen dieses Buches werden die einzelnen Facetten dieser Transformation des Künstlerischen beleuchtet. Dabei wird u. a. deutlich, dass sich Zimmermanns malerisches Werk in der Kategorie der künstlerischen Forschung bewegt. Indem er Elemente der Wissensordnung mit denen der ästhetischen Vermittlung verschmelzen lässt, öffnen sich der Kunstrezeption neue epistemologische Räume, die auch für die Erkenntnis der Welt außerhalb der Kunst in der »Digitalen Moderne« bedeutsam sind.

Natascha Adamowsky Bücher

The Mysterious Science of the Sea, 1775-1943

- 256 Seiten

- 9 Lesestunden

Exploring the ocean's depths, this study challenges the notion that post-Enlightenment views of the sea were entirely rational and scientific. Adamowsky argues that mystery and wonder still permeate our understanding of the ocean, revealing a complex relationship between human perception and the natural world. The book delves into the interplay of knowledge and the unknown, emphasizing the enduring allure of the sea in contemporary discourse.

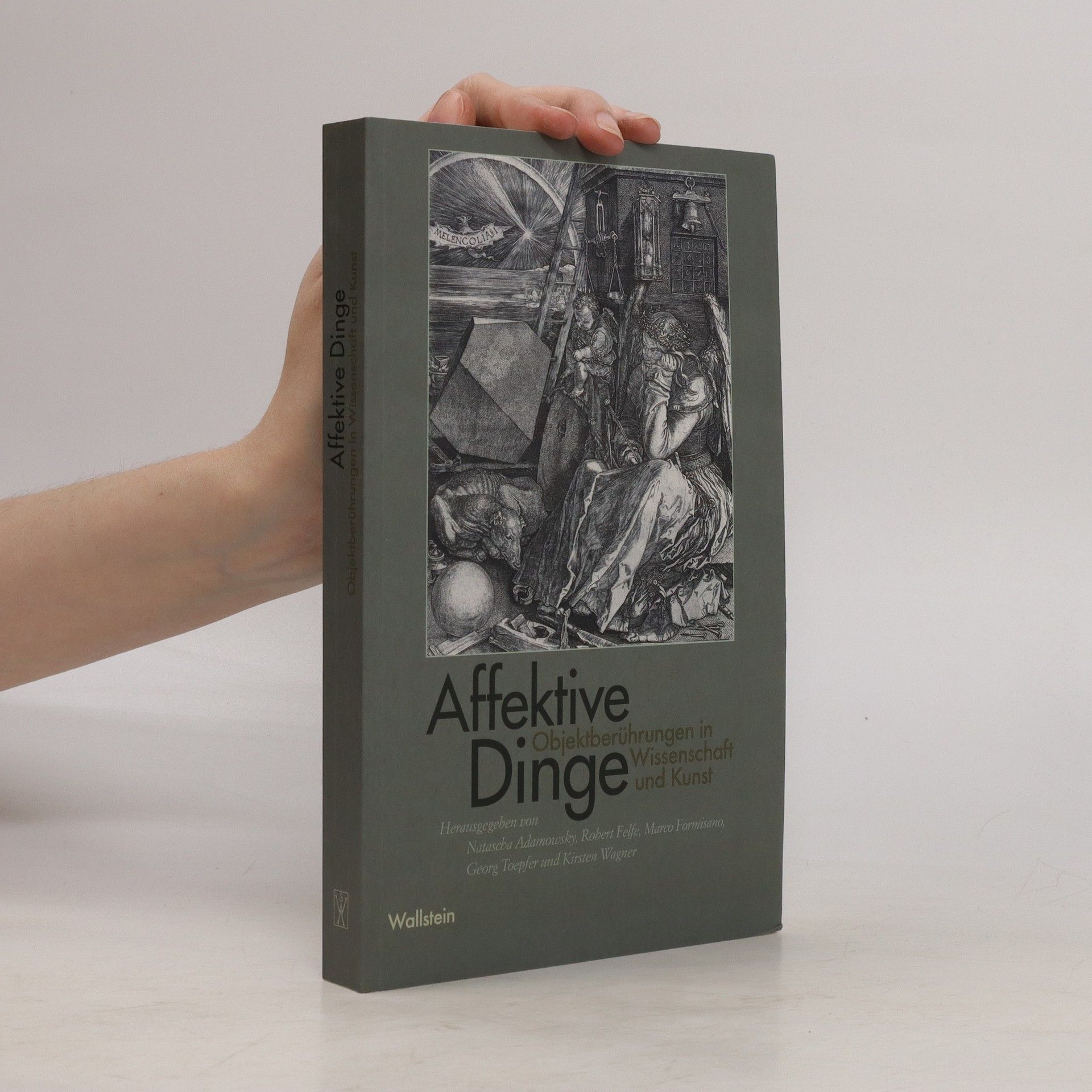

Über die Beziehung zwischen den Dingen und den Gefühlen. Aus verschiedenen Perspektiven hat sich in den letzten Jahren ein verstärktes Interesse auf die Dinge gerichtet: Epistemische Dinge (Hans-Jörg Rheinberger), beredsame Dinge (Lorraine Daston), erschriebene Dinge (Christine Weder), fetischisierte Dinge (Hartmut Böhme) sind als Mitakteure (Bruno Latour) in den Horizont kulturwissenschaftlicher Forschungen getreten. Allein schon durch die jedem Gegenstand eigene Materialität und Form ziehen uns Dinge an. Sie bieten sich unseren Gefühlen als Verkörperungen an, sie verhelfen nicht nur unseren Projektionen zu materialer Gestalt, sondern können als »affektive Dinge« sogar von uns Besitz ergreifen, so dass sie zu wichtigen Bestandteilen unserer Selbstbeschreibungen und Selbstdarstellungen werden. Aus dem Inhalt: Gernot Böhme: Schönheit - jenseits der Dinge Lorraine Daston: Projection and Perfect Passivity Elisabeth Neswald: Eigenwillige Objekte und widerspenstige Dinge. Das Experimentieren mit Lebendigem in der Ernährungsphysiologie Michael Fehr: Farbe: Das Ding zwischen den Welten. Eine Anmerkung zu Hartmut Böhmes »Fetischismus und Kultur« Karin Leonhard: Lachen und Weinen. Der Mensch und Künstler als Hephaistos

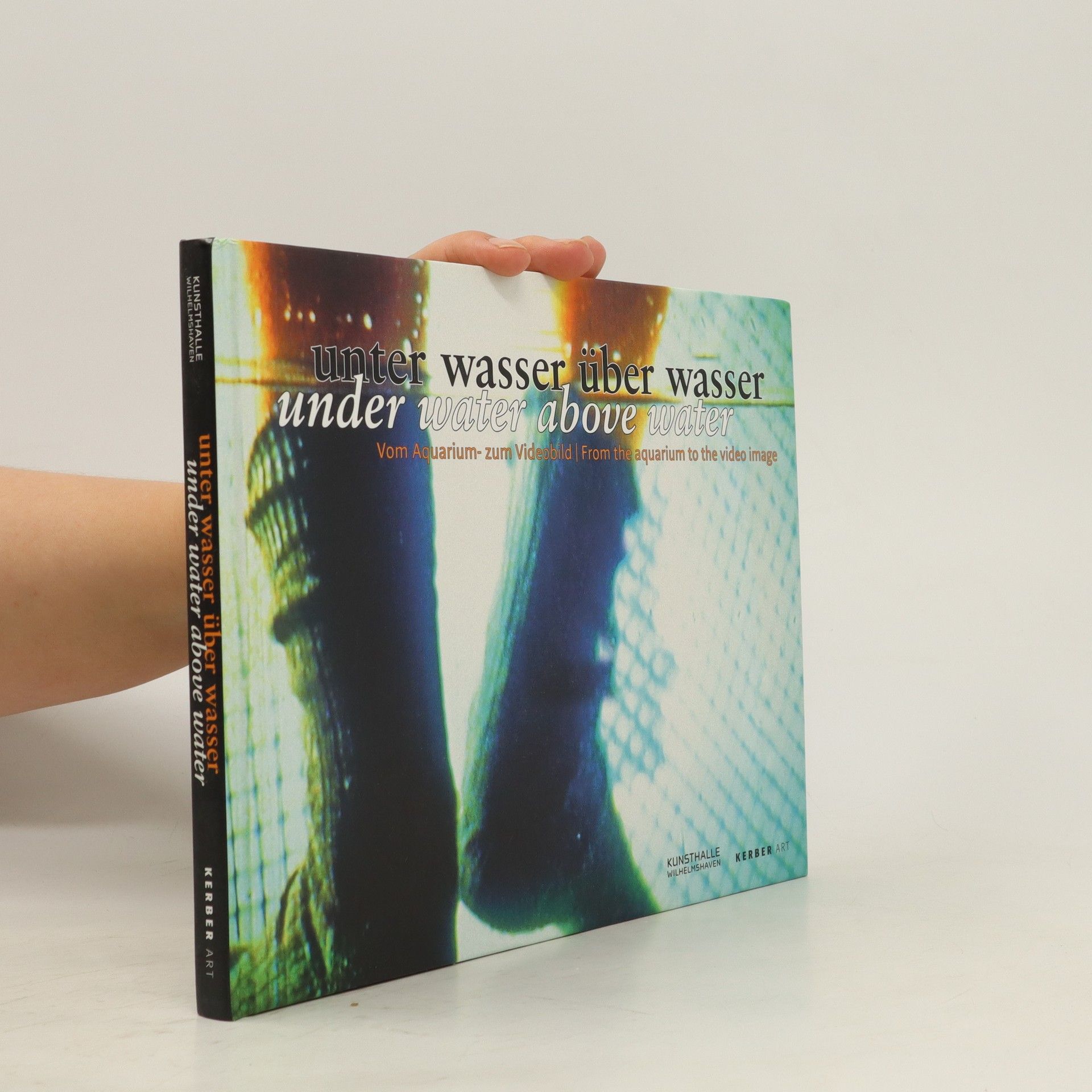

Unter Wasser, über Wasser

- 115 Seiten

- 5 Lesestunden

In der Geburtstunde der Moderne um 1850 wurde auch das Aquarium erfunden. Der Blick in monumentale Glasaquarien eröffnete den Betrachtern eine faszinierend bewegte und doch ganz künstliche Welt im Innenraum, die auch ein Gegenstück zur impressionistischen Freilichtmalerei im Außenraum bildete. Die Entdeckung der fremdartigen Unterwasserwelt lässt sich bis heute in der Fotografie und Videokunst als spielerische Erweiterung und kritische Bestandsaufnahme des Erkundens neuer Welten und der Wahrnehmung verfolgen. Dabei erscheint es kaum zufällig, dass verschiedene Videokünstler oder Fotografen von 1970 bis heute die Möglichkeiten ihres Mediums gerade unter Wasser weiterentwickeln. Der vorliegende Katalog spannt einen weiten historischen Bogen von Grafiken um 1900 bis hin zu Foto- und Videoarbeiten der Gegenwart und eröffnet dabei ganz neue Sichtweisen auf ein scheinbar alltägliches Sujet. Künstler u. a. Wenzel Hablik, Max Klinger, Alfred Kubin, Susanne Kutter, Peter Weibel