Krisensicher

Wie wir die kommenden Herausforderungen meistern

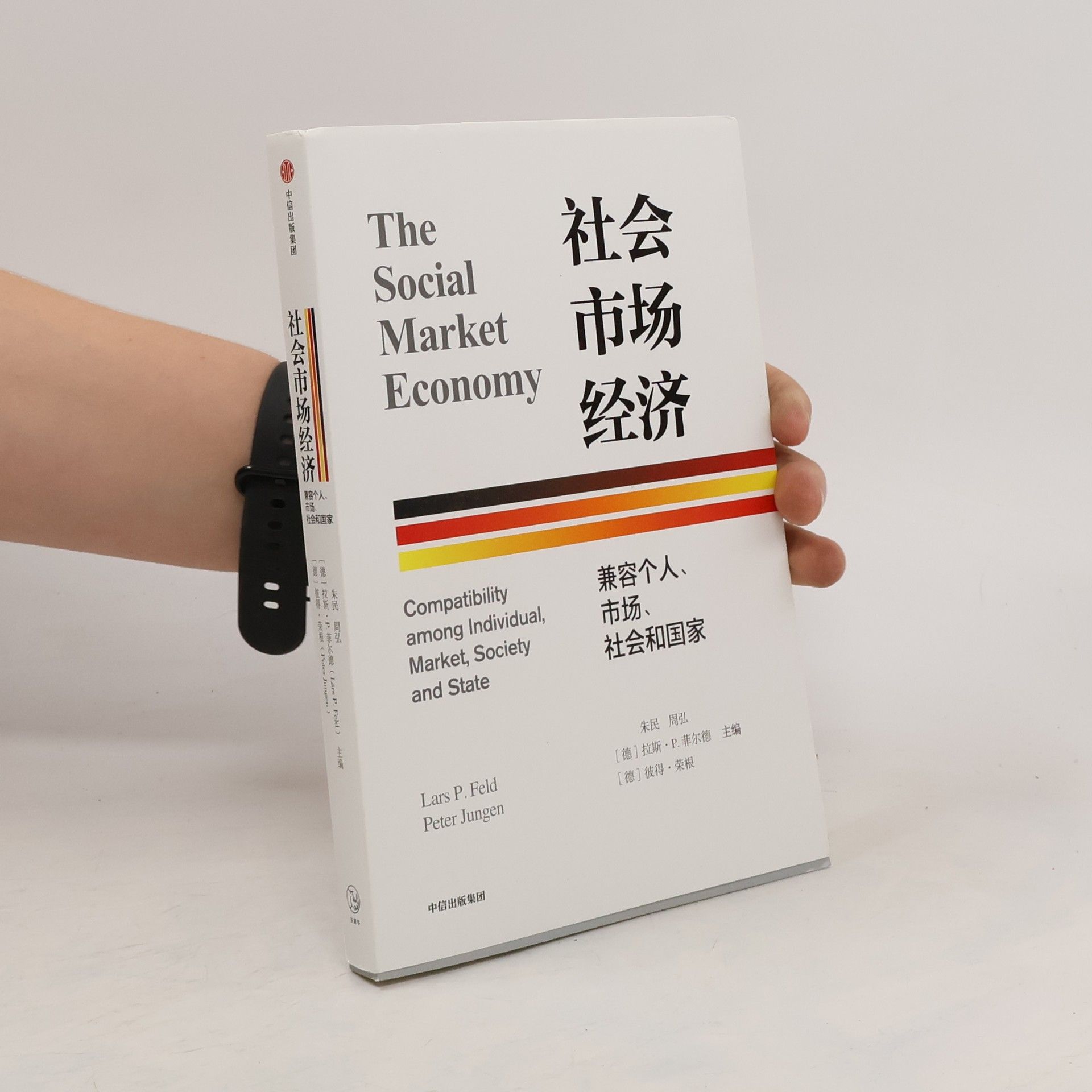

Corona oder der Ukrainekrieg zeigen, wie fragil das internationale politische Gefüge und damit die Weltwirtschaftsordnung sind. Die kommenden ökonomischen Herausforderungen werden also nicht kleiner: Veränderung und Wegfall von Arbeitsplätzen durch Digitalisierung, Energie- und Demografiekrise, steigende Belastung der Sozialsysteme, hohe Kosten für die Bewältigung des Klimawandels. Wir sind auf diese Herausforderungen unzureichend vorbereitet. Und ohne mutige Veränderungen wird sich die Widerstandskraft von Wirtschaft und Gesellschaft nicht verbessern. Lars P. Feld zeigt auf, welche wirtschafts- und finanzpolitischen Maßnahmen erforderlich sind, um für die kommenden Krisen besser gerüstet zu sein und welche Rolle die Wissenschaft dabei in der öffentlichen Debatte spielen kann.