Exil London

Metropole, Moderne und künstlerische Emigration

Metropole, Moderne und künstlerische Emigration

Fotografie im Buch hat bereits seit Erfindung der Kamerakunst im 19. Jahrhundert zentrale Bedeutung für die Vermittlung einer visuellen Kultur. Obgleich ihre digitale und analoge Präsenz in den vergangenen Jahren zugenommen hat, sind wesentliche systematische Fragen zum Fotobuch als künstlerisches Medium bislang wenig thematisiert worden. Dieser Sammelband legt seinen Schwerpunkt auf das Fotobuch von den 1940er Jahren bis in die Gegenwart und versammelt Beiträge der jüngeren, kunstwissenschaftlichen Forschung. Diskutiert wird das Fotobuch als Medium künstlerischer Artikulation, in dem kulturhistorische Kontexte, gesellschaftliche und politische Agenden verhandelt werden.

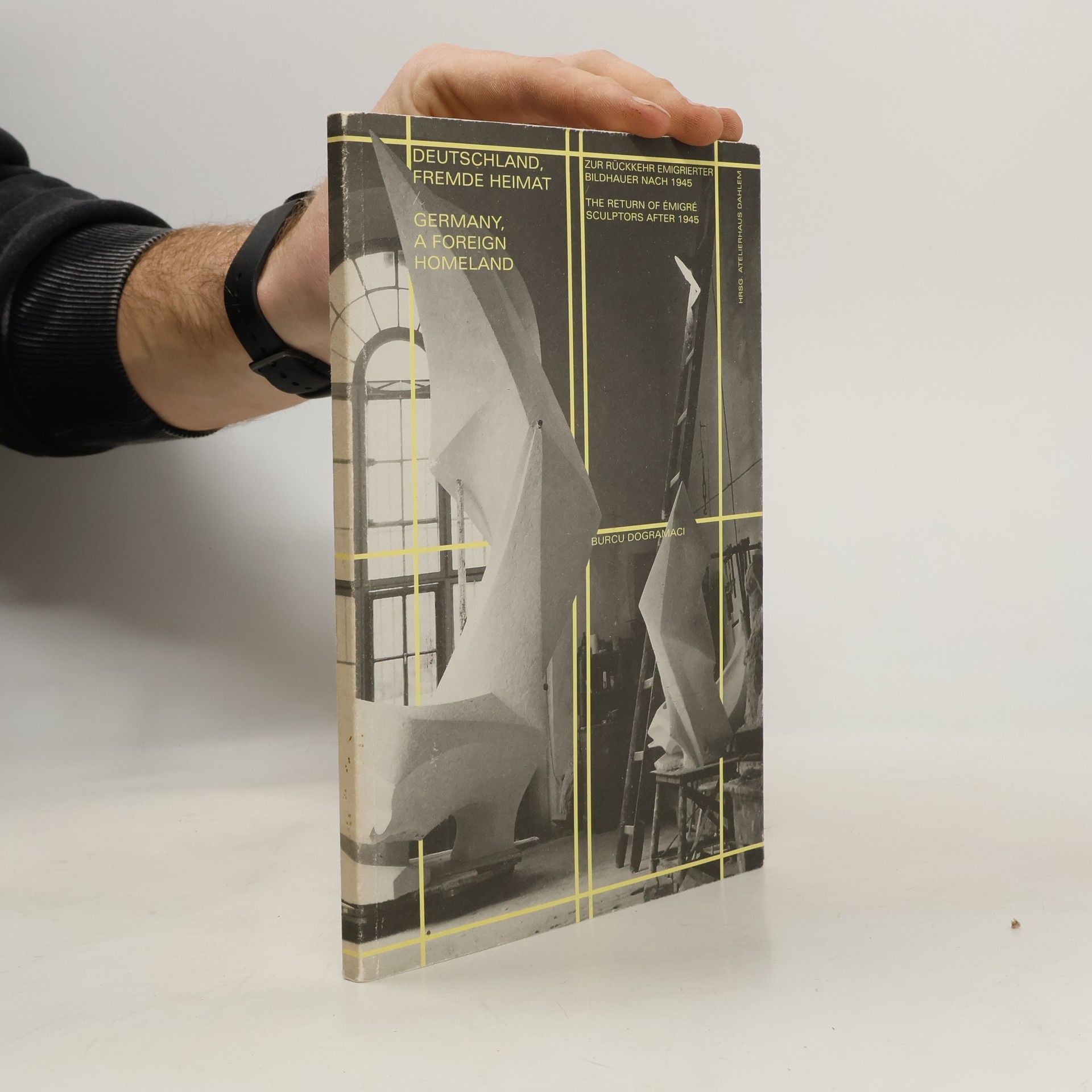

Zur Rückkehr emigrierter Bildhauer nach 1945 / The Return of Émigré Sculptors After 1945