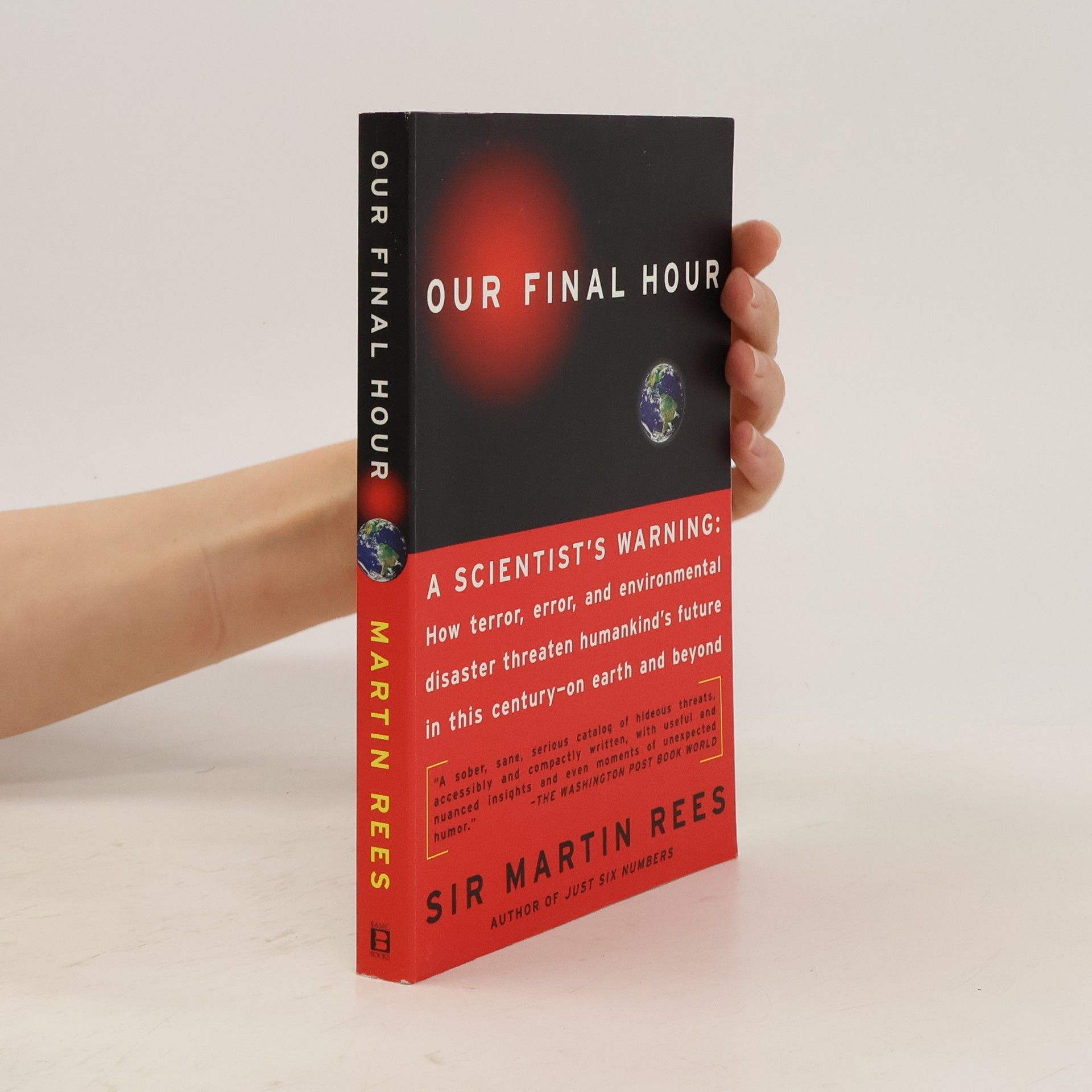

Our Final Hour

A Scientist's Warning

Bolstered by unassailable science and delivered in eloquent style, Our Final Hour's provocative argument that humanity has a mere 5050 chance of surviving the next century has struck a chord with readers, reviewers, and opinion-makers everywhere. Rees's vision of our immediate future is both a work of stunning scientific originality and a humanistic clarion call on behalf of the future of life.