Frauen führen besser

Wahrnehmungshilfen für Männer (und Frauen)

Wahrnehmungshilfen für Männer (und Frauen)

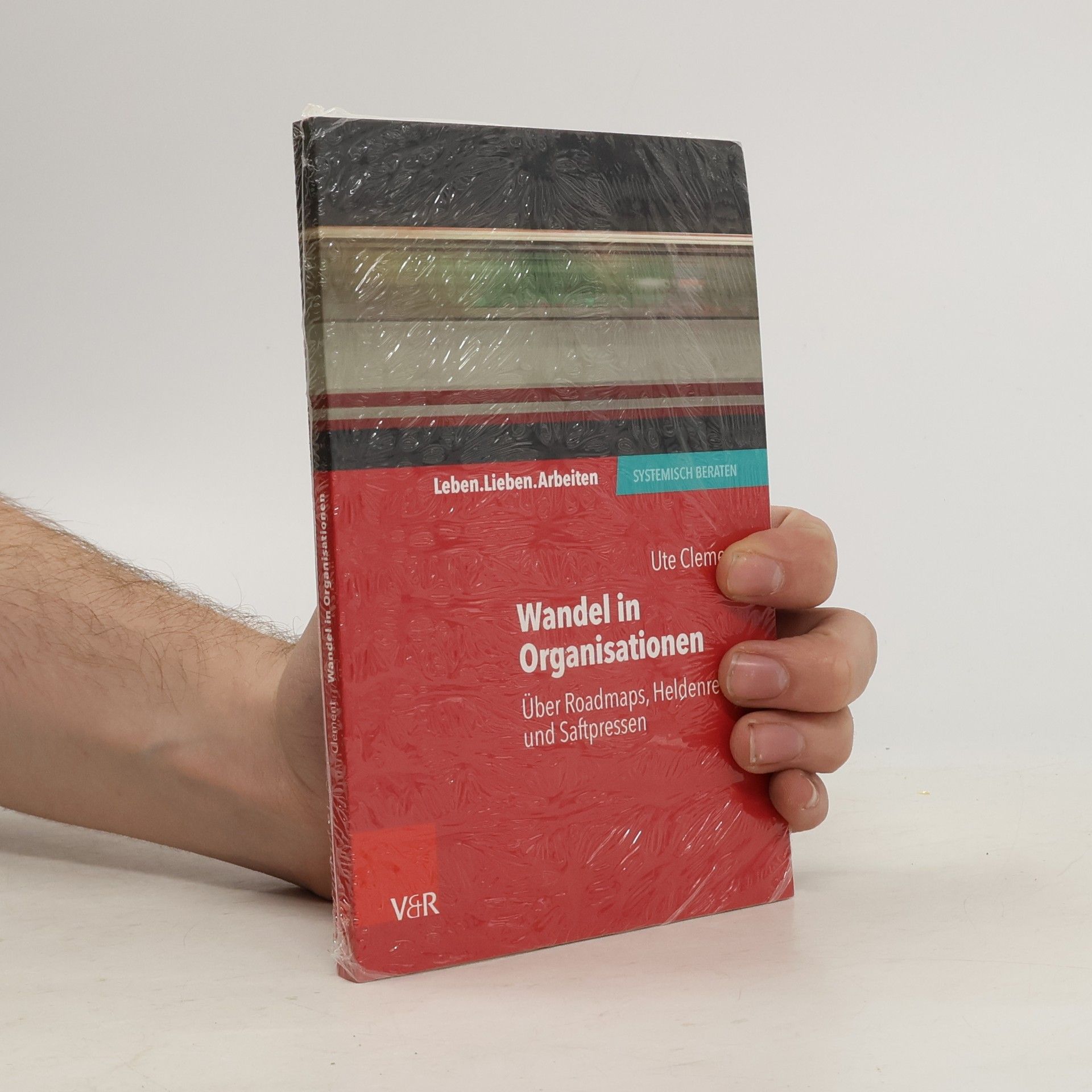

Was haben Roadmaps, Heldenreisen und Saftpressen mit Veränderungsprozessen in Organisationen zu tun? Sie können der Schlüssel zum erfolgreichen Wandel sein, zeigt Ute Clement in diesem theoretisch fundierten wie unterhaltsamen Band. Er führt ein in die zentralen Konzepte der systemischen Organisationstheorie und stellt die Herangehensweisen und Methoden vor, die sich in Ute Clements 25-jähriger Erfahrung als Change-Beraterin bewährt haben. In einer Welt in Bewegung, der Globalisierung und Internationalisierung hängt Unternehmenserfolg immer stärker von der Fähigkeit ab, Veränderungen von Prozessen, Strukturen und der strategischen Ausrichtung aktiv gestalten zu können. Dass Wandel in Organisationen auch Spaß machen und Chancen für alle Beteiligten bieten kann, betont die Autorin. Dafür braucht es den Entwurf einer Change-Architektur, die, nach systemischem Ansatz, sowohl die persönliche als auch die organisationale Ebene einbezieht. Dabei ist das Ziel stets ein »Change zweiter Ordnung«, das Erlernen eines offenen, situativen Umgangs mit Wandel für die Zukunft, der im Mindset der involvierten Personen und in der Organisationsstruktur selbst stattfindet. Ein geeignetes Werkzeug, um den Schritt in die Gestaltung einer neuen gemeinsamen Zukunft zu ermöglichen, sind innovative narrative Konzepte, die im zweiten Teil des Buches erläutert werden. Zwei Fallgeschichten veranschaulichen die Herangehensweise.