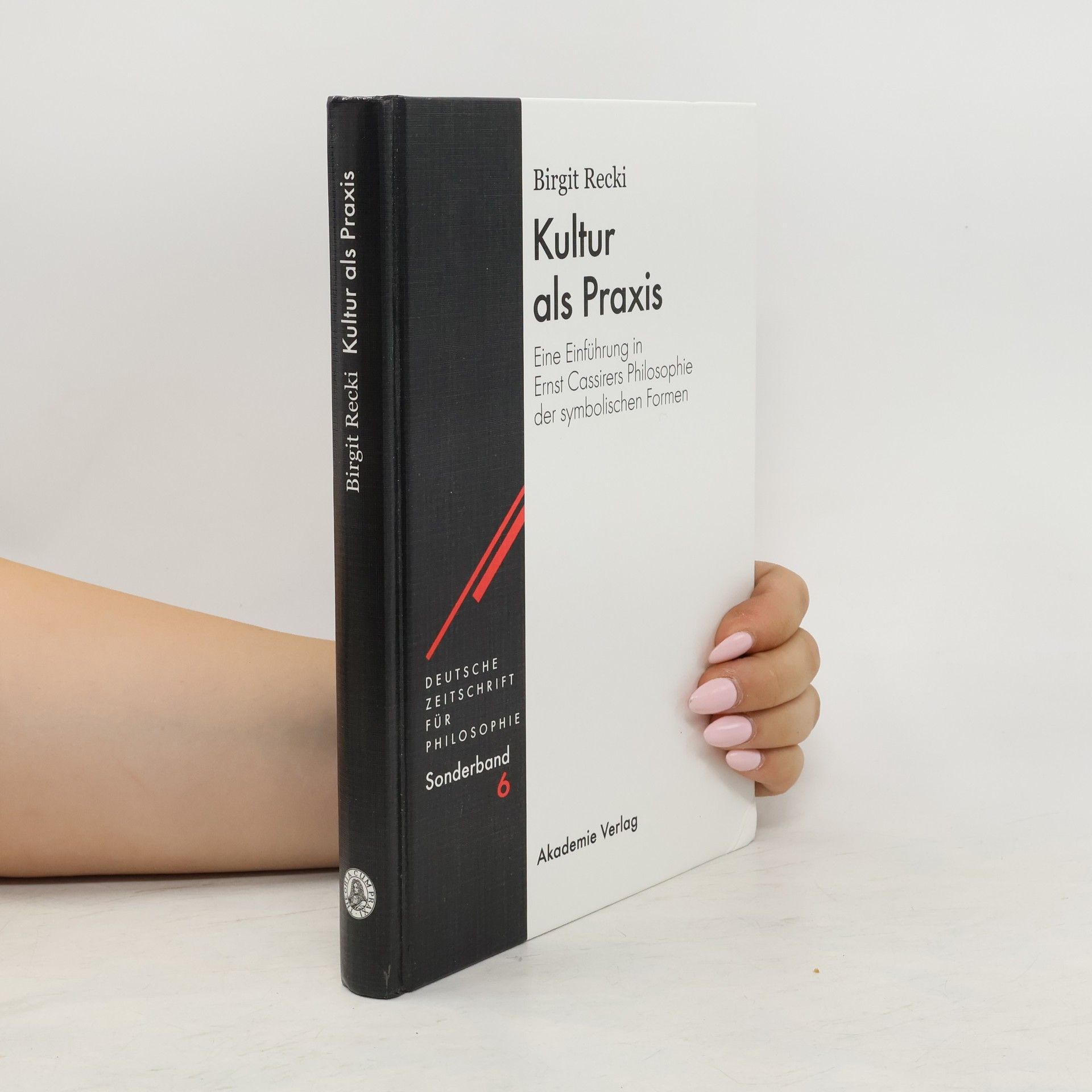

Cassirer

- 119 Seiten

- 5 Lesestunden

Ernst Cassirer (1874–1945) wurde einschlägig bekannt mit seiner Philosophie der symbolischen Formen. Mit dieser Theorie der Kultur verbindet er den Anspruch auf eine »Grundlegung der Geisteswissenschaften«. Die Publikation des Nachlasses seit 1995 und der Hamburger Ausgabe von Cassirers gesammelten Werken seit 1998 läuteten eine Renaissance dieses wichtigen, besonders für die Kulturwissenschaften maßgeblichen Philosophen ein.