Translationshistoriographie

Perspektiven und Methoden

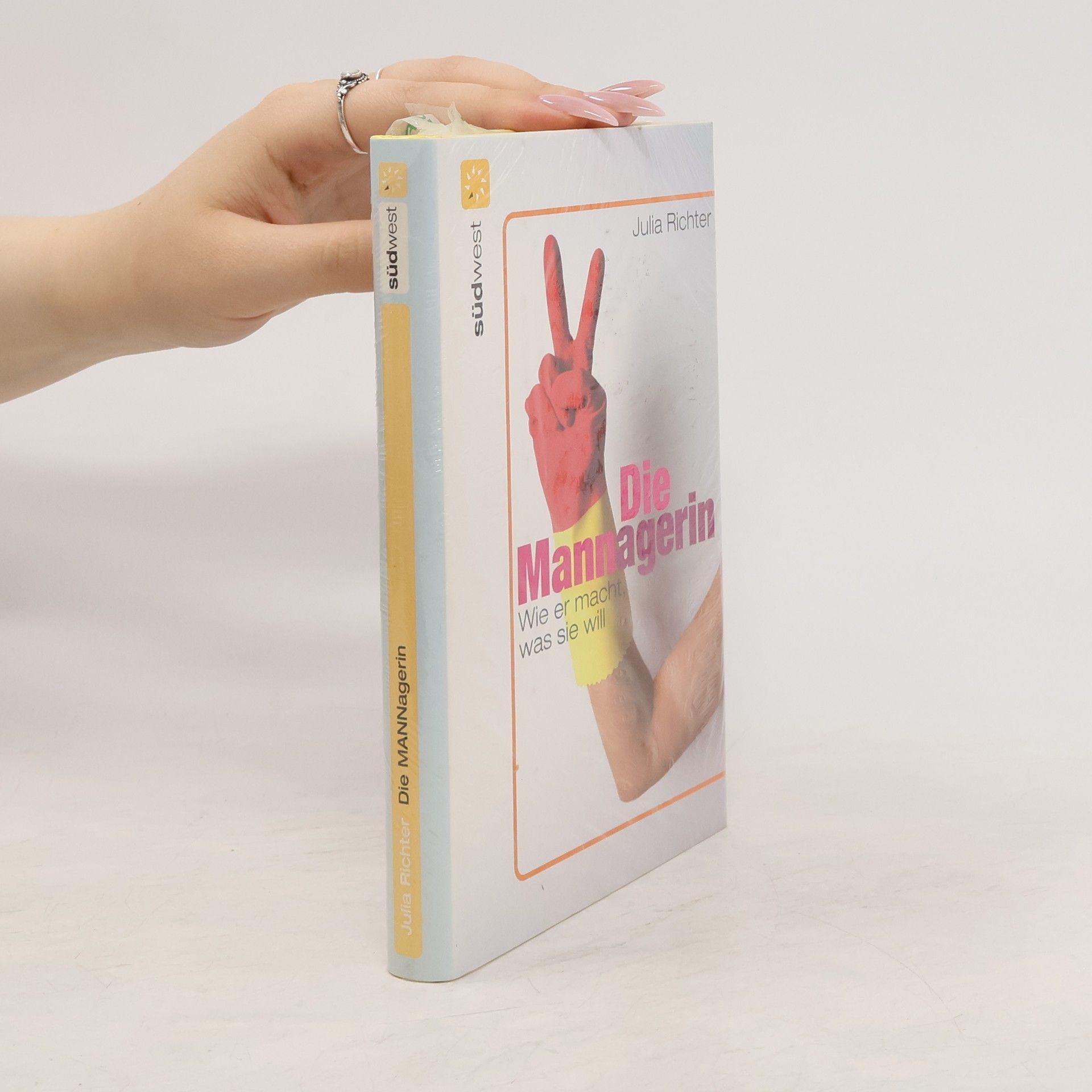

Die Translationswissenschaft hat bislang noch nicht zu einem systematischen Umgang mit der Geschichte des Übersetzens und Dolmetschens gefunden. Gleichzeitig wächst das Interesse an Translationsgeschichte – sowohl in der Disziplin selbst als auch in benachbarten Fachbereichen. Einzelne Studien zu Ereignissen, Zeiträumen und Personen sind sicher aufschlussreich. Was aber fehlt, ist deren Sammlung und Strukturierung. Nur so können sie ihr Erkenntnispotenzial voll und ganz entfalten. Julia Richter stellt Perspektiven und Methoden einer solchen translationswissenschaftlichen Translationshistoriographie vor und diskutiert Möglichkeiten einer Strukturierung und Typologisierung von Translationsereignissen.