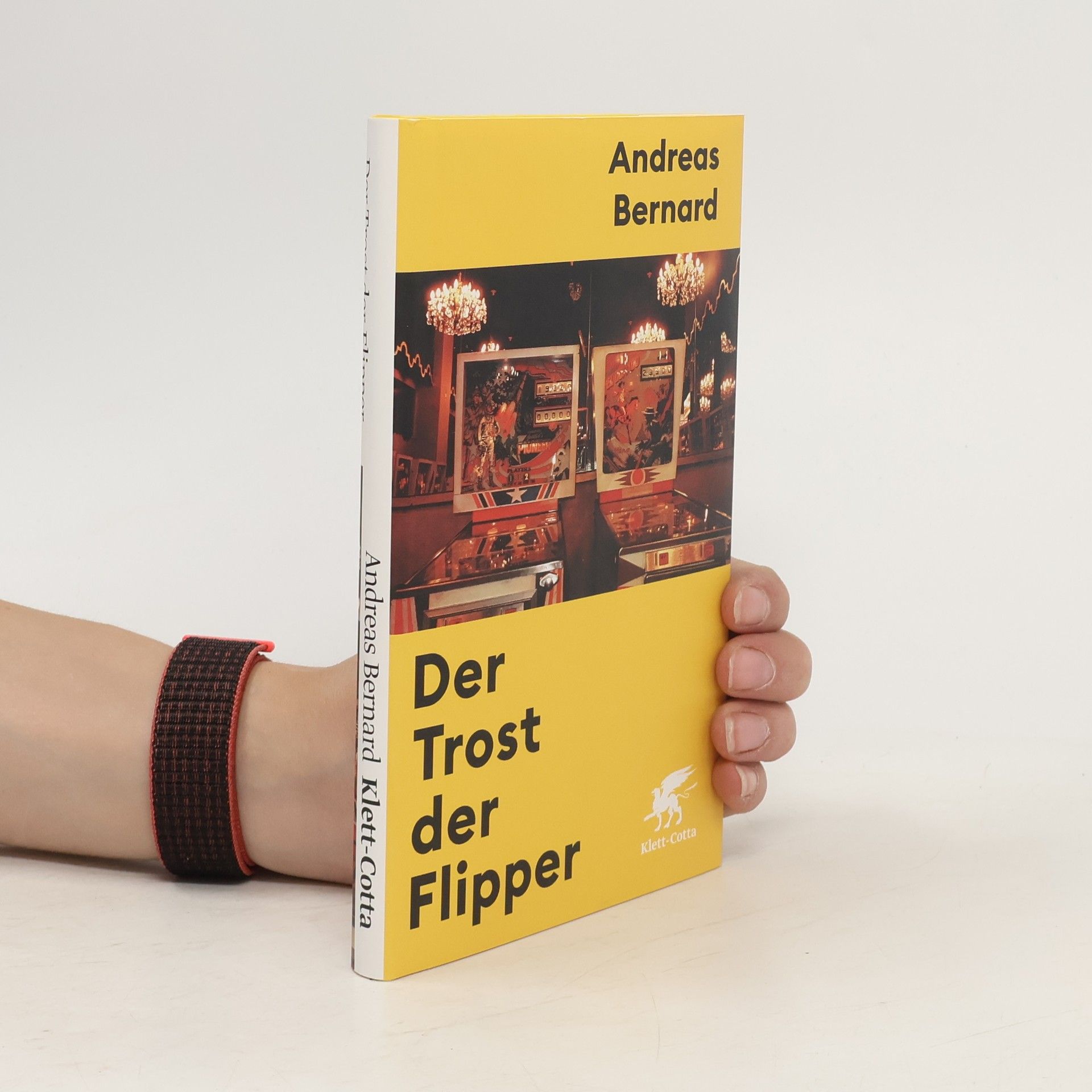

»Die Reihe der Flipper, ihre leuchtenden Scheiben, sind das Band, das die Bruchstücke meines Lebens zusammenhält.« Funkelnde Flipperautomaten stehen im Mittelpunkt von Andreas Bernards autobiografischer Erzählung. Die Entdeckung der Geräte in der Kindheit. Die Streifzüge durch die Lokale des Viertels, in denen sich das Gespür für die Standorte der Maschinen ebenso herausprägt wie das innere Bild der Heimatstadt. Und das Flippern als Linderungsmittel gegen Einsamkeit und Langeweile und später als Vehikel einer ersten Liebe. Flipperautomaten standen zwischen den 1960er und 1990er Jahren in fast jeder Kneipe, jeder Bar, jedem Spielsalon. In den Filmen der Nouvelle Vague und des neuen deutschen Kinos von Wenders und Fassbinder, in den frühen Romanen von Modiano, Murakami und Rainald Goetz hatten sie ihren festen Platz. Ausgehend von den Spielautomaten erzählt Andreas Bernard die Geschichte einer Jugend und einer Stadt im Wandel. Denn im Aussterben der Flipper Ende der neunziger Jahre spiegeln sich weitaus größere Veränderungen, die etwa die Gestalt der Städte betreffen und das Ende der Industriearbeit in Deutschland. Ähnlich wie sein Vorgängerbuch »Wir gingen raus und spielten Fußball« ist »Der Trost der Flipper« gleichermaßen zeitgeschichtlicher Kommentar und literarische Erinnerung.

Andreas Bernard Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)

Die Kette der Infektionen

Zur Erzählbarkeit von Epidemien seit dem 18. Jahrhundert

Ein neuer Zugang zur besseren Verständnis der Corona-Pandemie: Der Wissenschaftshistoriker Andreas Bernard geht von der Hypothese aus, dass die Bekämpfbarkeit von Epidemien an ihre Erzählbarkeit gebunden ist. Neben dem medizinischen Kampf gegen Seuchen, wie der Entwicklung von Impfstoffen und der Erforschung von Immunität, ist die Frage, wie Epidemien und ihre Ausbrüche dargestellt werden, für den Erfolg der Eindämmung zentral. Bernard verdeutlicht diesen Zusammenhang in seinen Studien zur Geschichte der Pocken, Cholera, Influenza, Poliomyelitis und der Frühzeit von Aids. Er untersucht, wie der Siegeszug der Bakteriologie im späten 19. Jahrhundert neue Darstellungen der Ansteckungsprozesse etablierte, deren Erzählformen und Sprachbilder bis heute gültig sind. Zudem beleuchtet er den Ursprung und das Ende von Epidemien als zentrale Punkte der Seuchenerzählung, analysiert die Begleitnarrative von „Immunität“ seit dem 18. Jahrhundert und die Rolle von Kommunikationsmedien wie Briefen, Telegrammen und modernen Tracking-Apps, deren Nachrichten über die Epidemie in einem Wettlauf mit der Krankheit stehen. Bernard verbindet medizinhistorische und erzähltheoretische Forschung und eröffnet einen bislang wenig beachteten Zugang zur Geschichte der Epidemien, der auch neue Perspektiven auf die Corona-Pandemie bietet.

Nominiert zum Fußballbuch des Jahres beim Deutschen Fußball-Kulturpreis 2022 und für den Bayerischen Buchpreis 2022 "Andreas Bernard war ein sehr talentierter Linksfuß, der mit etwas Glück eine Profilaufbahn hätte einschlagen können. So wie er in diesem Buch unsere Fußballkindheit in München beschreibt, im Verein und auf dem Bolzplatz, so ist es wirklich gewesen.“ Didi Hamann Wir gingen raus und spielten Fußball« ist ein Buch über eine Fußball-Kindheit im München der siebziger und achtziger Jahre. Es beschreibt die Siege und Niederlagen auf einem kleinen Tartanplatz mit Handballtoren, die jede spätere Erfahrung der Zugehörigkeit oder des Ausgeschlossen-Seins vorweggenommen haben. Es handelt von den Gesetzen, Ritualen und Freundschaften im Spiel. Der Fußball ist Gegenstand des Buches, der mit Liebe zum Detail verhandelt wird, von der idealen Beschaffenheit der Tornetze bis zur Kicker-Stecktabelle, von der Bedeutung der Rückennummern bis zur Sprache der Bolzplätze. Gleichzeitig wird der Sport aber auch zum Ausgangspunkt, um über die kindliche Wahrnehmung einer Großstadt nachzudenken, über den Zusammenhang von Erinnerung und Literatur und über die Prozesse des autobiografischen Schreibens selbst.

Mit großer Resonanz nahmen die Laufenden Ermittlungen als Serie im ZEITmagazin ihren Anfang, hier finden sie nun ihre eigentliche Form. Andreas Bernard nimmt uns mit in die tiefen Bedeutungsschichten unserer Welt. Er offenbart einen Blick fürs Detail, in dem immer auch das Ganze liegt. Ein Kleinod und ein großer Wurf. »Die beiden Passagiere, die einander im Zug gegenübersaßen, klappten ihre Notebooks auf, und die Ränder der Gehäuse berührten sich einen Moment lang wie zwei fremde Handrücken.« »Dem grippekranken Kind, das morgens an der Hand seines Vaters zum Arzt ging, kamen immer wieder Klassenkameraden entgegen, die auf dem Weg zur Schule waren. Jedesmal, wenn ein bekanntes Gesicht mit dem Schulranzen auf dem Rücken vorbeiging, blieb das Kind kurz stehen und drehte sich um: Der Tag hatte die falsche Richtung!« »In der Schreibwarenabteilung des Kaufhauses das lange Regal mit den Glückwunschkarten. Es ist chronologisch geordnet: ›Geburt‹, ›Taufe‹, ›Konfirmation‹, ›Hochzeit‹, dann die großen Geburtstage, am Ende das Fach ›Trauer‹. Der Gang des Lebens, komprimiert auf fünf oder sechs Meter: eine Abfolge festlicher Rituale, eine Farbenskala von babyblau bis schwarzgerahmt.«

Theory of the hashtag

- 220 Seiten

- 8 Lesestunden

This is a short book about the most prominent sign of our times. The simple # sign is now used so widely that it is easy to overlook the fundamental effects it has had in the structuring of public debate. With its help, statements are bundled together and discourse is organized and amplified around common buzzwords. This method enables us to navigate more easily the huge volume of online utterances, but it also increases the risk of leveling statements and extinguishing difference, as exemplified by the #MeToo debate. Andreas Bernard traces the young and spectacular career of the humble hashtag. He follows the history of the # sign, documenting its use by Twitter and Instagram, and then examines the most prominent contemporary domains of the sign in socio-political activism and in marketing – two apparently very different fields which are united in their passion for the hashtag. Theory of the Hashtag shines a bright light on a small but pervasive feature of our contemporary digital culture and shows how it is surreptitiously shaping the public sphere.

Komplizen des Erkennungsdienstes

Das Selbst in der digitalen Kultur

In seinem Buch »Komplizen des Erkennungsdienstes« geht es Andreas Bernard um das Selbst in der digitalen Kultur. Ausgangspunkt ist die Beobachtung, dass auffällig viele Verfahren der Selbstpräsentation und Selbsterkenntnis in der digitalen Kultur auf Methoden zurückgehen, die in der Kriminologie, Psychologie und Psychiatrie seit dem Ende des 19. Jahrhunderts erdacht wurden: Das Format des »Profils«, in den Sozialen Netzwerken heute unbestrittener Ort der Selbstdarstellung, entstand als »psychiatrisches Profil« von Internierten oder als »Täterprofil« von Serienmördern. Die Selbstortung auf dem Smartphone, ohne die kein Pokémon-Go-Spiel und keine Registrierung bei Uber, Yelp oder Lieferando möglich wäre, nutzt eine Technologie, die bis vor zehn Jahren hauptsächlich im Zusammenhang mit der elektronischen Fußfessel bekannt war. Und die Vermessungen der »Quantified Self«-Bewegung zeichnen Körperströme auf, die einst die Entwicklung des Lügendetektors voranbrachten. Andreas Bernard fördert die wissensgeschichtlichen Zusammenhänge zutage und geht der irritierenden Frage nach, warum Geräte und Verfahren, die bis vor kurzem Verbrecher und Wahnsinnige dingfest machen sollten, heute als Vehikel der Selbstermächtigung gelten.

Kinder machen

- 542 Seiten

- 19 Lesestunden

Leihmütter, Samenspender, künstliche Befruchtung: wenn die biologischen Eltern nicht die sozialen sind … Immer mehr Babys werden mit medizinischer Unterstützung gezeugt. Diese Kinder, Samenspender und Leihmütter sind die neuen Akteure der Reproduktionsmedizin – doch was bedeutet das für unser Verständnis von Familie? Was passiert, wenn biologische Elternschaft sich von sozialer entfernt? Von der Ukraine über Deutschland bis nach Kalifornien hat Andreas Bernard die maßgeblichen Orte, u. a. Samenbanken und Labore, aufgesucht, Eltern, Spender und Mediziner nach ihren Motiven befragt, die Schicksale der Kinder recherchiert. Gleichzeitig hat er die Geschichte des Wissens um die Reproduktion aufgearbeitet und Erstaunliches zutage gefördert. In Verbindung aus Reportage und Wissenschaftsgeschichte gelingt ihm eine glänzend erzählte Bestandsaufnahme aller Aspekte der künstlichen Zeugung von Menschen – und was das für die Ordnung der Familie bedeutet.

Vorn

- 249 Seiten

- 9 Lesestunden

Mitte der neunziger Jahre gelingt Tobias Lehnert der Sprung in die Redaktion einer großen deutschen Zeitung, wo er hofft, das richtige Leben zu finden. Doch bald erkennt er, dass ihm seine Freundin Emily immer mehr entgleitet. In München, nach dem Studium, fragt sich Tobias, wie es weitergehen soll zwischen Punkkonzerten, einem Job im Flüchtlingsheim und der vagen Aussicht auf eine Doktorarbeit. Seine Rituale und Sehnsüchte spiegelt er in den Artikeln der Jugendbeilage Vorn wider. Zögernd schreibt er einen Beitrag über die Magie des Flipperspielens und wird schnell fester Autor. Emily, anfangs begeistert von Tobias' neuem Job, wird zunehmend misstrauisch, als sie sieht, wie sehr ihn die Redaktion begeistert. Als er sich in Sarah verliebt, wird ihm klar, dass er in eine völlig neue Welt eingetaucht ist, die mit seinem früheren Leben nichts mehr zu tun hat. Ein Riss entsteht zwischen seiner alten und neuen Existenz. Der Roman zeichnet ein lebendiges Bild des Lebensgefühls in den neunziger Jahren und beleuchtet die Dynamik eines Jugendmagazins in Deutschland.

„Sex and the City“ macht junge Frauen beziehungsunfähig. Handy-Klingeltöne sind der neue Punkrock. Fahrradkuriere sind Dienstboten, die sich als Abenteurer verkleiden. Prominente sind süchtig nach Entzugskliniken. E-Mail-Betreffzeilen sagen alles über den Stand einer Beziehung. Nur nette Todeskandidaten dürfen auf Rettung hoffen. Günther Jauch ist eine gespaltene Persönlichkeit. Andreas Bernard und Tobias Kniebe erklären, warum das so ist. Sie beantworten Fragen, die niemand gestellt hat. Sie enthüllen Skan-dale, die offen zutage liegen, aber trotzdem übersehen werden. Sie rennen Türen ein, die bisher noch keiner zugemacht hat, und brechen Denkstrukturen auf, die noch gar keine Zeit zum Verkrusten hatten. Mit ihren wilden Analysemethoden kommen sie zu prinzipiellen und unwiderlegbaren Erkenntnissen über die Gegenwart, die für das Überleben in der modernen Welt un-verzichtbar sind. Denn das Paris-Hilton-Sexvideo zeigt alles, nur nicht Paris Hilton. Glutamat verstärkt nicht nur den Ge-schmack, sondern auch den Fremdenhass. Man kann nicht die Welt retten und gleichzeitig gute Musik machen. Und die Potenz eines Volkes zeigt sich beim Spargelstechen. Das glauben Sie nicht? Dann brauchen Sie dieses Buch.

Die Geschichte des Fahrstuhls

Über einen beweglichen Ort der Moderne

Seine Geschichte beginnt vor ziemlich genau 150 Jahren, im New York der 1850er Jahre. In amerikanischen Hotels der Ostsküste sind Fahrstühle bereits zehn Jahre später die Regel, in Europa verläuft die Ausbreitung etwas langsamer. Doch einige Jahrzehnte später ist er hier wie dort eine urbane Selbstverständlichkeit. So unscheinbar sich diese Neuerung auf den ersten Blick ausnimmt: Sie hatte mannigfache Auswirkungen, von der Umstrukturierung der Häuser bis zur literarischen Imagination, die sich mit diesem beweglichen Ort verband. Andreas Bernard verbindet in seiner Darstellung dieser Geschichte auf elegante und anregende Weise Technikgeschichte, Architektur, Prozesse der Modernisierung und Urbanisierung, Alltagsphänomene und Literatur- und Filmanalyse.