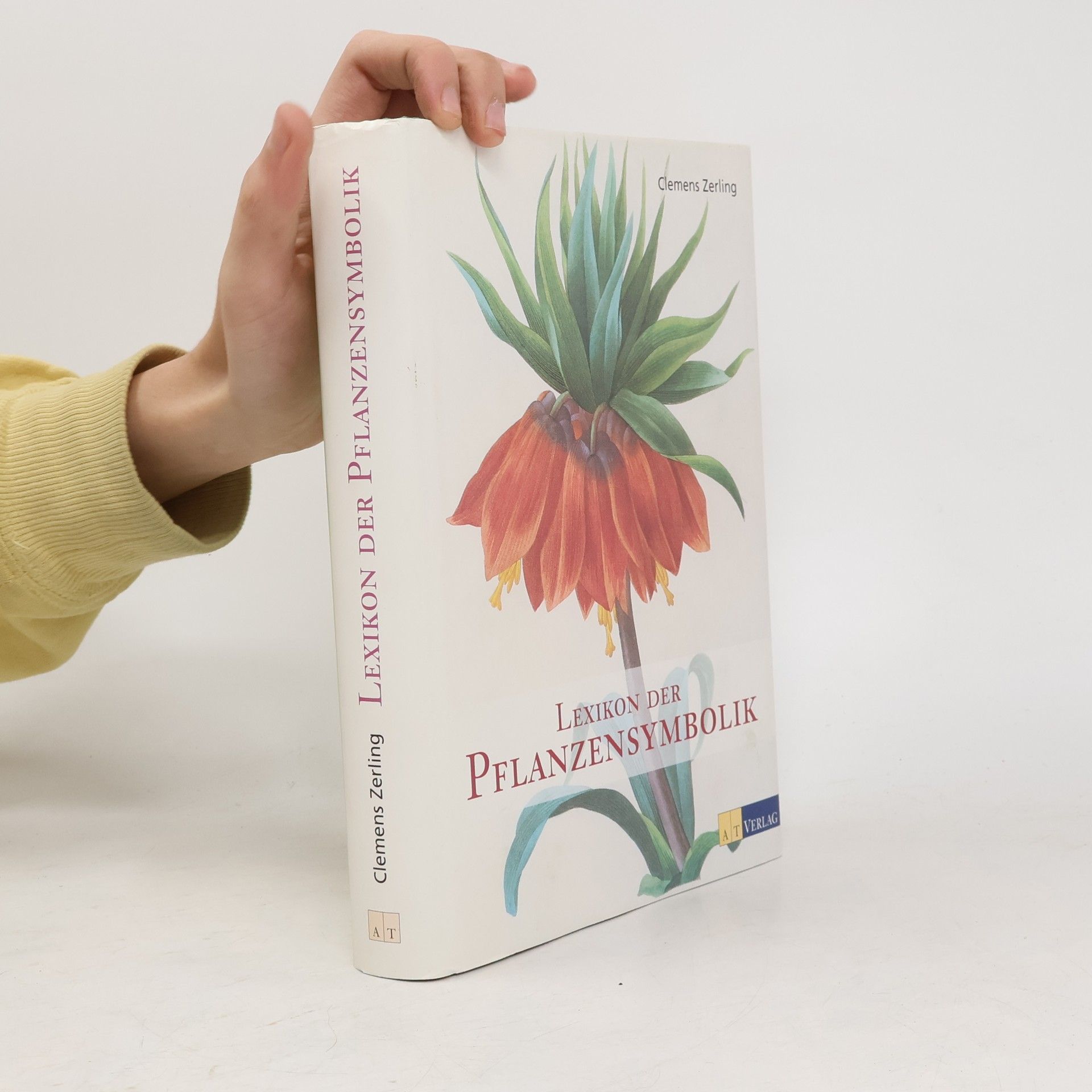

Lexikon der Pflanzensymbolik

- 336 Seiten

- 12 Lesestunden

Blumen wecken Bewunderung und tiefere Gefühle. In der Bibel werden sie als Symbole irdischer Schönheit und Ausdruck einer höheren Ordnung in der Natur gepriesen. Wurzeln, Kräuter und Früchte bereichern seit jeher unsere Ernährung, liefern Heilmittel und sichern unser Dasein im Jahreslauf. Sie bieten sich als hervorragende Vergleichsobjekte für unser menschliches Sein und unsere Entfaltung an. Dieses Lexikon beschreibt die Symbolik von über 300 Pflanzen, die aus der Naturbetrachtung und der geistes- und kulturgeschichtlichen Überlieferung stammen. 200 Pflanzen werden in ausführlichen Porträts, über 100 in Kurzporträts vorgestellt. Sinnbilder aus vergleichender Religionsbetrachtung, Mythen, Mystik, Tiefenpsychologie und Volkskunde bieten vielfältige Annäherungsmöglichkeiten. Warum wurde die Akelei zur Pflanze des Lobpreises göttlicher Herrlichkeit? Weshalb symbolisiert der Granatapfel Erotik? Und welche Rolle spielt der Haselstrauch in Spiritualität und Magie? Zu jeder Pflanze gibt es steckbriefartige Angaben zur botanischen Familie, Volksnamen, Blütezeit, Heilwirkungen und Blumensprache. Begleitet von stimmungsvollen historischen Illustrationen, öffnet dieses Werk Herz und Verstand für die Welt der Pflanzen und bahnt einen Weg zu ihrem 'Geist und Genius'.