Frühe Neuzeit

- 608 Seiten

- 22 Lesestunden

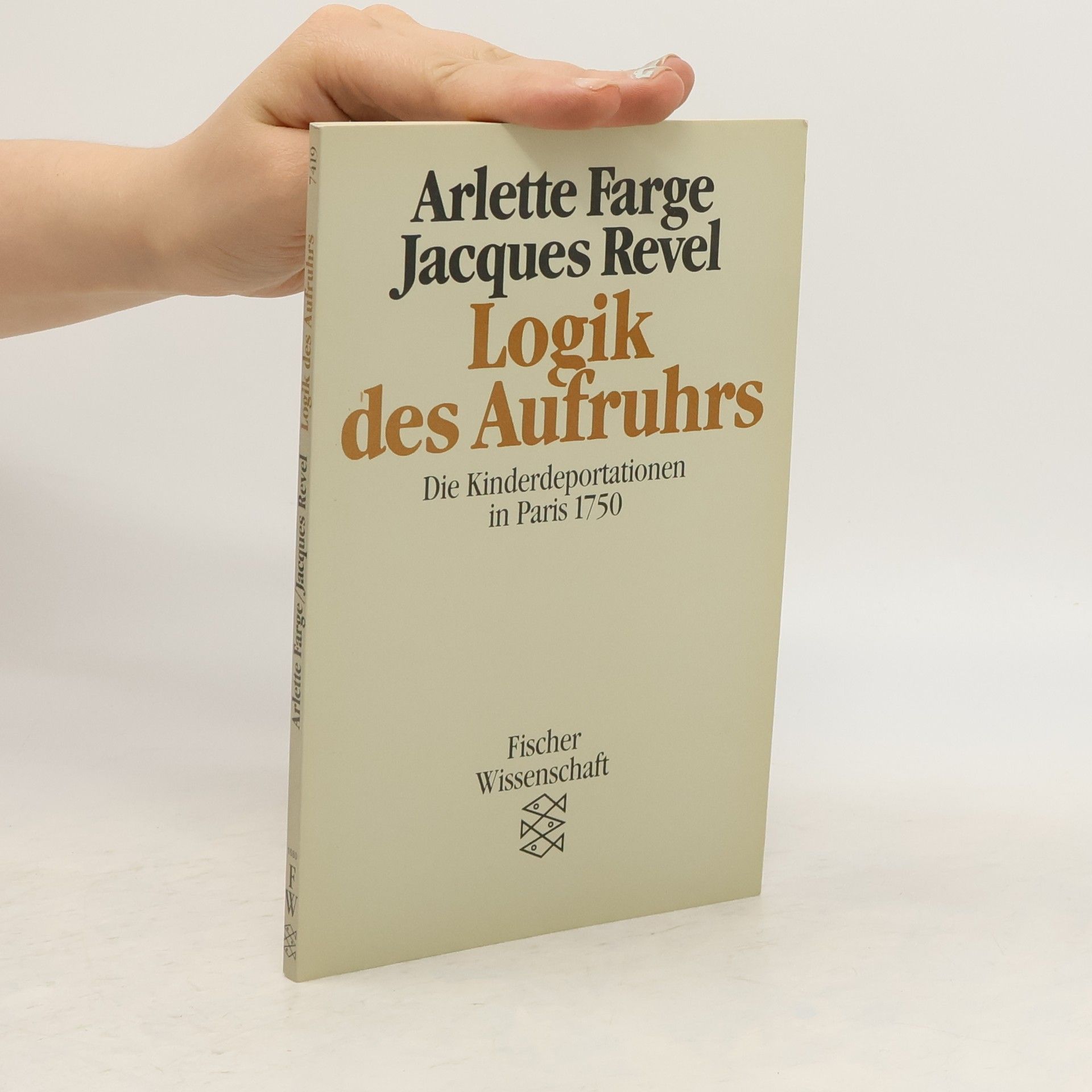

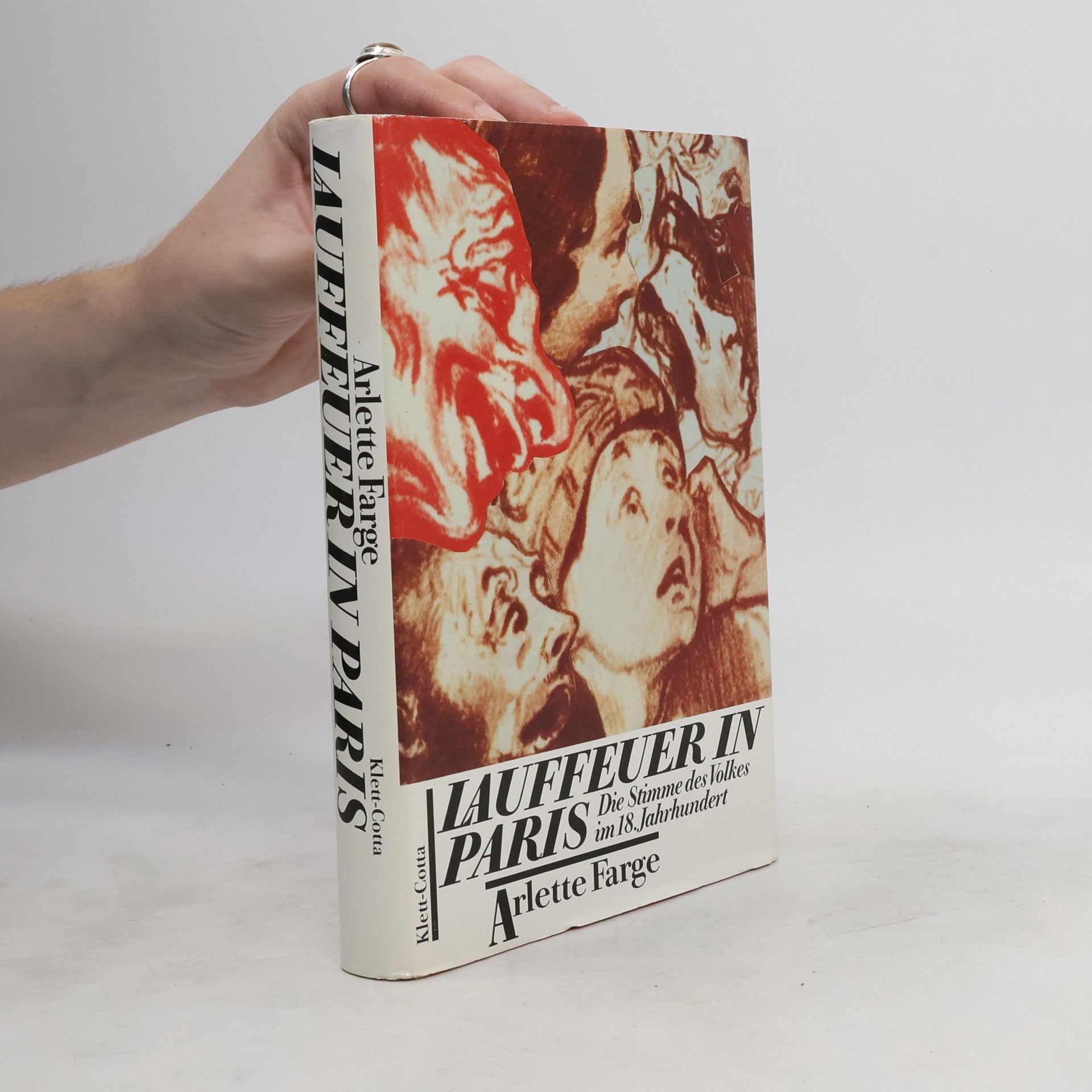

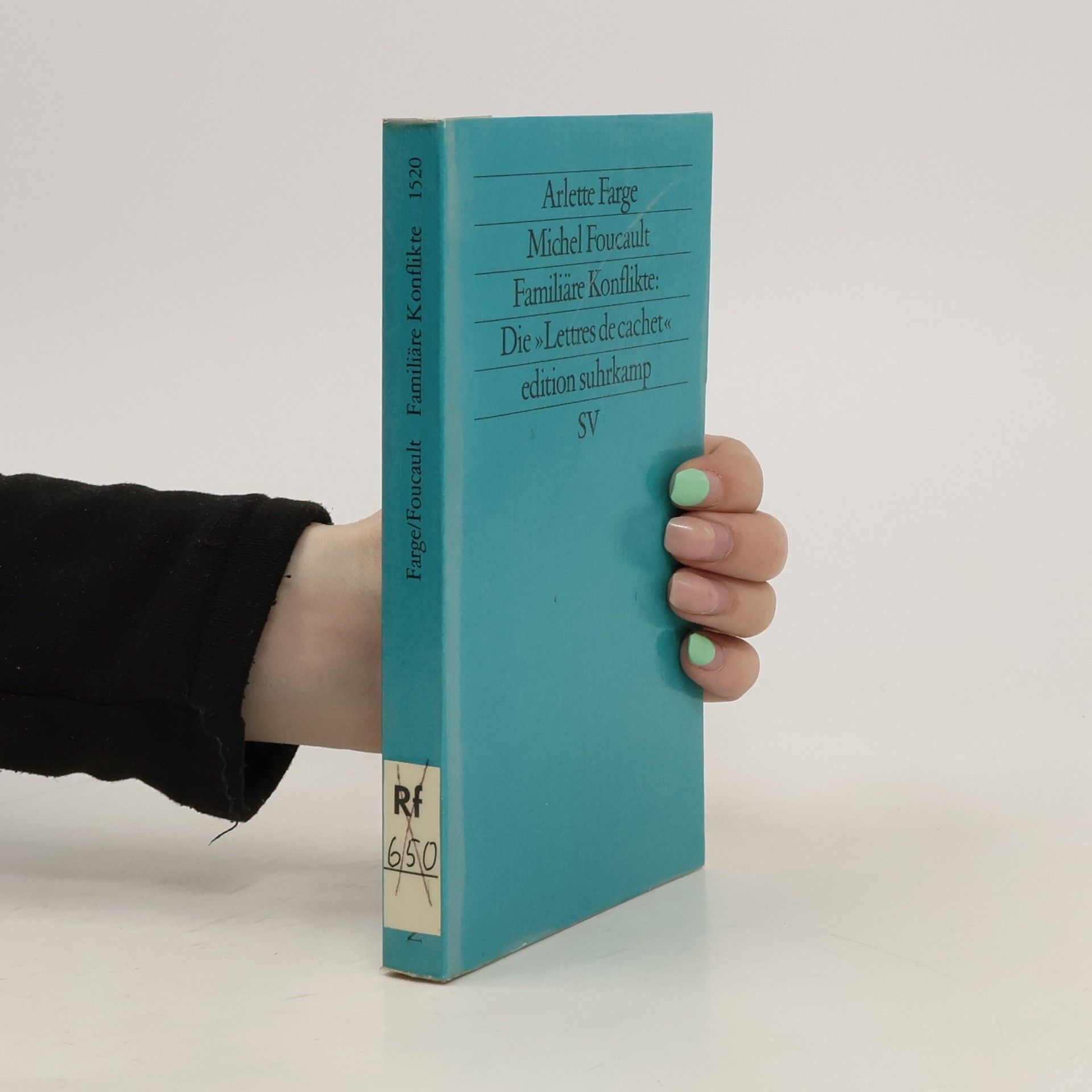

Arlette Farge ist eine Historikerin, die sich auf das 18. Jahrhundert spezialisiert hat. Ihre Arbeit befasst sich mit der Zerbrechlichkeit des Lebens, Gewalt, Macht und Solidarität im Paris dieser Zeit. Farge taucht tief in Archive ein, um verborgene Erzählungen und gesellschaftliche Dynamiken aufzudecken. Ihr Ansatz betont die lebendigen, oft unsichtbaren Aspekte der Vergangenheit.

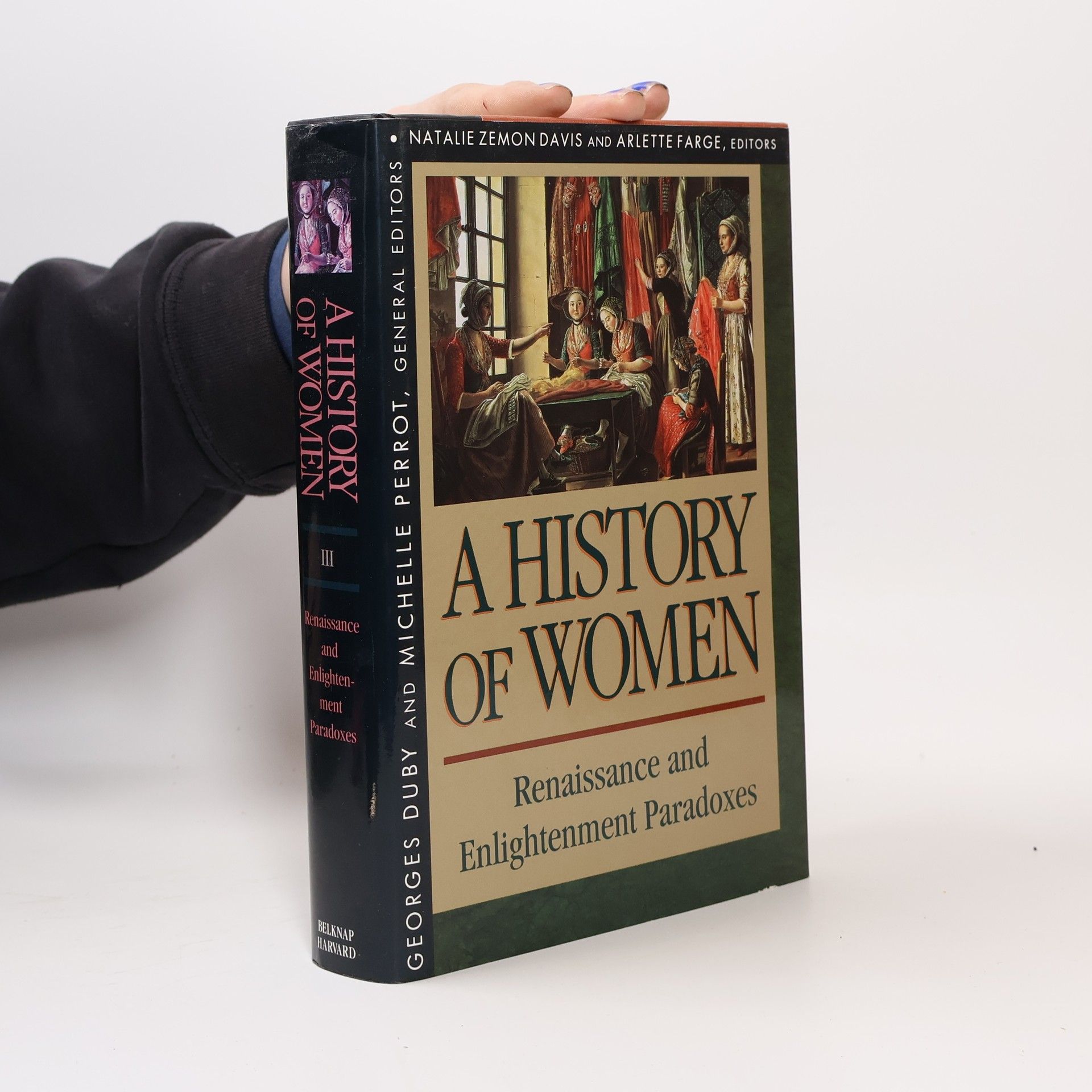

In the words of the general editors, this series seeks to understand women's roles, conditions, and representations throughout history. Drawing on the expertise of seventy-five distinguished historians, it presents a panoramic chronicle from antiquity to the present. The inaugural volume shifts the focus from the margins of ancient history to the forefront, offering fresh insights into over twenty centuries of Greek and Roman history. The authors analyze a vast landscape, from the North Sea to the Mediterranean, revealing that ancient perceptions often relegated women to silent roles in motherhood and homemaking, largely ignored by historical records. In Rome, for instance, only heiresses were counted in the census. This scarcity of information about women contrasts sharply with the abundance of texts and images created by men regarding women and gender. The authors utilize diverse sources—gravestones, floor plans, stele inscriptions, papyrus rolls, vase paintings, and literary works—to illustrate the evolution of women's representations. They delve into the minds of men, from the Greeks envisioning goddesses to Church Fathers crafting the image of martyred female saints, uncovering an imaginative history of women and the dynamics between the sexes. Through this exploration, the authors highlight select aspects of women's experiences and the cultural narratives that shaped their identities.

Présente dans le récit historique et par là même souvent déréalisée, la guerre est toujours considérée comme un moment inéluctable aux conséquences inévitablement désastreuses.Prenant appui sur les trois grandes campagnes menées aux frontières françaises par la monarchie du XVIIIᵉ siècle, Arlette Farge saisit le conflit comme un objet spécifique, effet de mécanismes et de dispositifs explicables, c'est-à-dire, contrairement à l'opinion reçue, évitables. Elle inscrit la guerre dans des moments propres, retrouve sa scansion singulière : le recrutement, les marches, le campement, les malheurs et les ruines, la présence des femmes et leur désarroi...Fidèle à sa pratique, et à sa passion, de l'archive, elle le fait en s'appuyant sur les mémoires anonymes, les textes du quotidien et les correspondances retrouvées.Cette petite dramaturgie de l'ordinaire vient, dans Les fatigues de la guerre, prendre son sens dans la lecture tout à fait originale d'une suite de peintures peu connues de Watteau sur le thème de l'engagement militaire.

L'histoire sans qualités est un recueil d'essais sur l'identité historique des femmes. Elles font figure d'exclues de l'histoire ; mais c'est dans leur présence jusqu'alors oubliée que les auteurs ont cherché leurs repères. Recherche actuelle. Car dans ce tournant du féminisme, il ne s'agit pas de fuir les réalités difficiles dans la quête du passé, mais d'y reconnaître l'épaisseur et le sens du présent. Recherche à plusieurs voix. Car il ne s'agit pas de renvoyer une image unifiée ni édifiante à travers ces fragments d'une autre histoire. [4e de couv.]