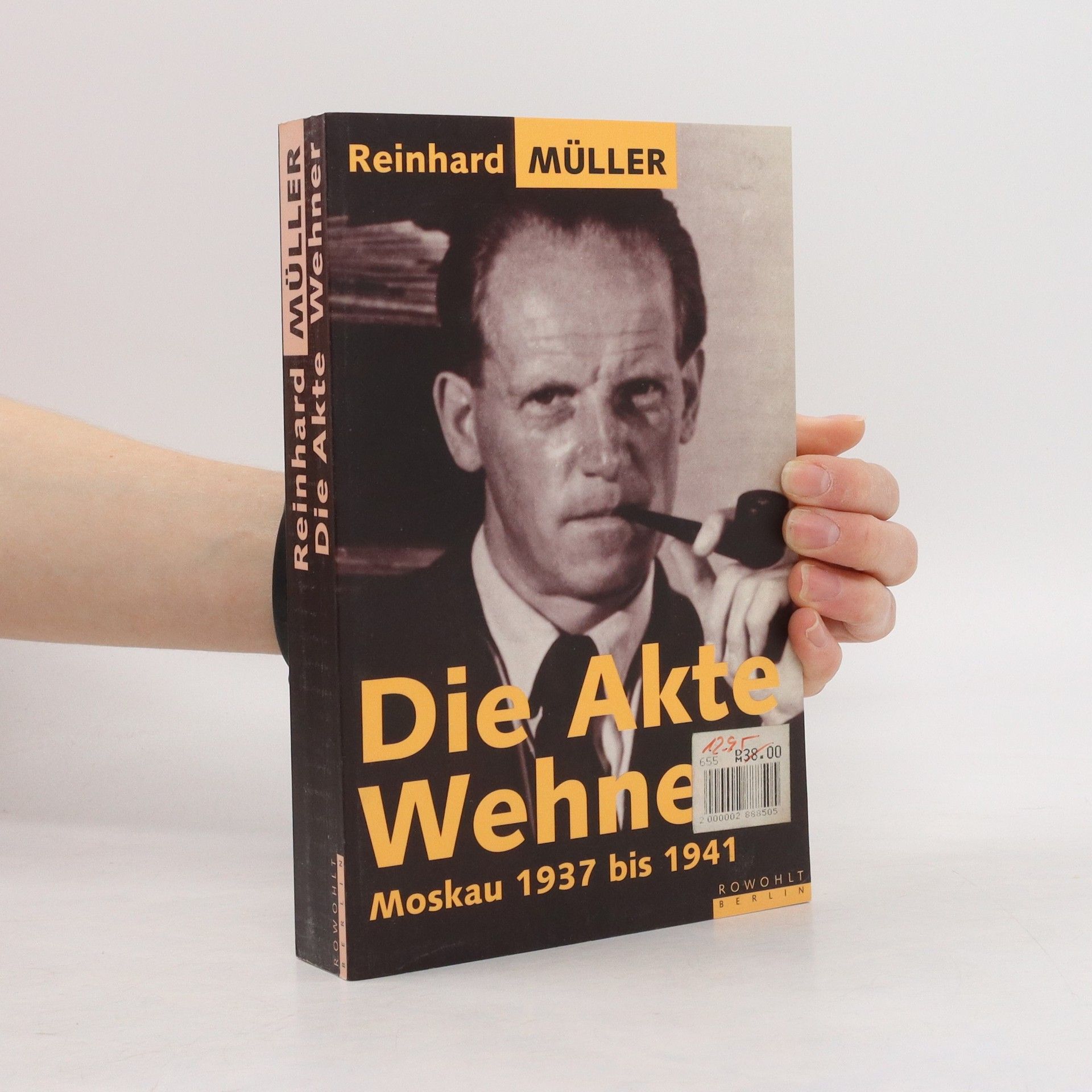

Menschenfalle Moskau

Exil und stalinistische Verfolgung

In den dreißiger Jahren konstruierte Stalins Geheimpolizei NKWD eine »konterrevolutionäre, terroristisch-trotzkistische Organisation«, der in Moskau 70 deutsche Emigranten zugerechnet wurden. Oppositionelle wie linientreue KPD-Funktionäre, die Schauspielerin Carola Neher und Zenzl Mühsam gerieten in das Visier der Parteiinstanzen, wurden denunziert und in der Lubjanka gefoltert. Neuerschlossene Dokumente aus »Moskauer Geheimarchiven« enthüllen die Funktionsweise des stalinistischen Terrors. Reinhard Müller beschreibt anhand der Schicksale einzelner Politemigranten und der konstruierten »Wollenberg-Hoelz-Verschwörung« die Strukturen dieses Terrors und die Funktionsweise der Verfolgungsbürokratien von NKWD, Kommunistischer Internationale und KPD.