Wilhelm Baum Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)

Peršmanhof 1945

- 176 Seiten

- 7 Lesestunden

Der Peršmanhof der Familie Sadovnik in Koprein bei Eisenkappel wurde am 25. April 1945 zum Schauplatz eines der schlimmsten Kriegsverbrechen in Kärnten. Das SS- und Polizeiregiment, stationiert in Feistritz bei Bleiburg, führte eine „Bestrafungsaktion“ gegen den Hof durch, der als Stützpunkt für die Kärntner Partisanen diente. Bauer Luka Sadovnik hatte lange Angst vor einem Blutbad. Die Partisanen nutzten seinen Hof als Hauptquartier, was die Familie in ständige Lebensgefahr brachte. Nachdem die Partisanen Vieh entwendet hatten, marschierte das Polizeiregiment unter einem deutschen Leutnant gegen den Hof. Trotz der Überzahl der Partisanen verließen diese fluchtartig den Ort, ohne die Familie zu schützen. In einem anschließenden Übergriff wurden 11 Angehörige der Familie erschossen, und der Hof brannte nieder. Die Leichen lagen tagelang unberührt. Die Frage, warum die Partisanen ihren Gastgebern nicht halfen, bleibt bis heute ungeklärt. Die drei überlebenden Kinder wurden von Hof zu Hof geschoben, während sich Gemeinde, Kirche und Land nicht um sie kümmerten. Ein Prozess fand nie statt, da die Kinder ihre Peiniger nicht identifizieren konnten. Das Massaker blieb ungesühnt und verdrängt. Der Autor beleuchtet die Ereignisse anhand unveröffentlichter Gerichtsakten und zeigt das Schicksal der Kinder, das exemplarisch für viele unschuldige NS-Opfer in Kärnten steht.

Konstantinopel (heute Istanbul), die christliche Gründung an der Grenze zwischen Europa und Asien war über ein Jahrtausend hindurch als das „neue Rom“ der Kristallisationspunkt der Christen des Orients, zu denen neben der griechisch-orthodoxen Kirche im Byzantinischen Reich auch die Armenier, Georgier und die syrischen Christen gehörten. Seit der Eroberung durch die Türken lebten die Christen als Minderheiten unter der Herrschaft des Islam. Ihre Stellung wurde bis in die Gegenwart durch interne Spannungen geschwächt. Der Emanzipationsprozess der unter türkischer Herrschaft stehenden Griechen, Serben, Bulgaren, Armenier und Georgier führte dazu, dass der „kranke Mann am Bosporus“ im 19. Jahrhundert den größten Teil seiner früheren Eroberungen verlor. Die jungtürkische Revolution von 1908 ließ ein radikal-nationalistisches und rassistisches Modell „ethnischer Säuberungen“ entstehen, das im Ersten Weltkrieg im Völkermord an den Christen gipfelte und Hitler als Vorbild für den Holocaust diente. Alle am Weltkrieg beteiligten Mächte waren über die Massaker informiert. Das Fortwirken jungtürkischer Ideen in der Ära Atatürk hat in der Türkei bis heute eine kritische Aufarbeitung der Vergangenheit verhindert.

Herzog Rudolf IV. der Stifter (1339-1365), veranlaßte den Neubau des Stephansdoms u. gründete die Wiener Universität. Einer der bedeutendsten Habsburger, ist auch untrennbar mit der Fälschung des "Privilegiums maius" u. der Erwerbung Tirols verbunden

Po více než půldruhém století se českému čtenáři dostává do rukou kniha, která se snaží zachytit skutečnou podobu posledního významného příslušníka dynastie, jež ovlivnila české dějiny. Historiografie se k němu v minulosti chovala macešsky, často ho zmiňovala pouze z pohledu maďarských, německých či rakouských dějin, a to většinou negativně, zatíženě nacionalistickými předsudky. V poslední době se historikové začínají odpoutávat od tradičních schémat a dospívají k realističtějšímu pohledu na Zikmunda Lucemburského (1368-1437), mladšího syna císaře Karla IV., který byl králem uherským, českým a římsko-německým císařem. Zikmund patří k nejvýznamnějším panovníkům vrcholného středověku, ačkoli autor nezapomíná na jeho rozporuplné rysy a vinu na upálení mistra Jana Husa. Doba před Zikmundem mu přinesla obrovské úkoly, jako překonání církevního schizmatu, reformu říše, husitskou otázku a čelní postavení vůči tureckému nebezpečí. I když byl člověkem středověku, jeho pragmatismus a otevřenost pro novinky vědy a umění ukazují na renesanční a humanistické tendence. Byl velmistrem diplomatické hry, jehož politika zasahovala od Střední Asie po Anglii a položila základy budoucí podunajské monarchii.

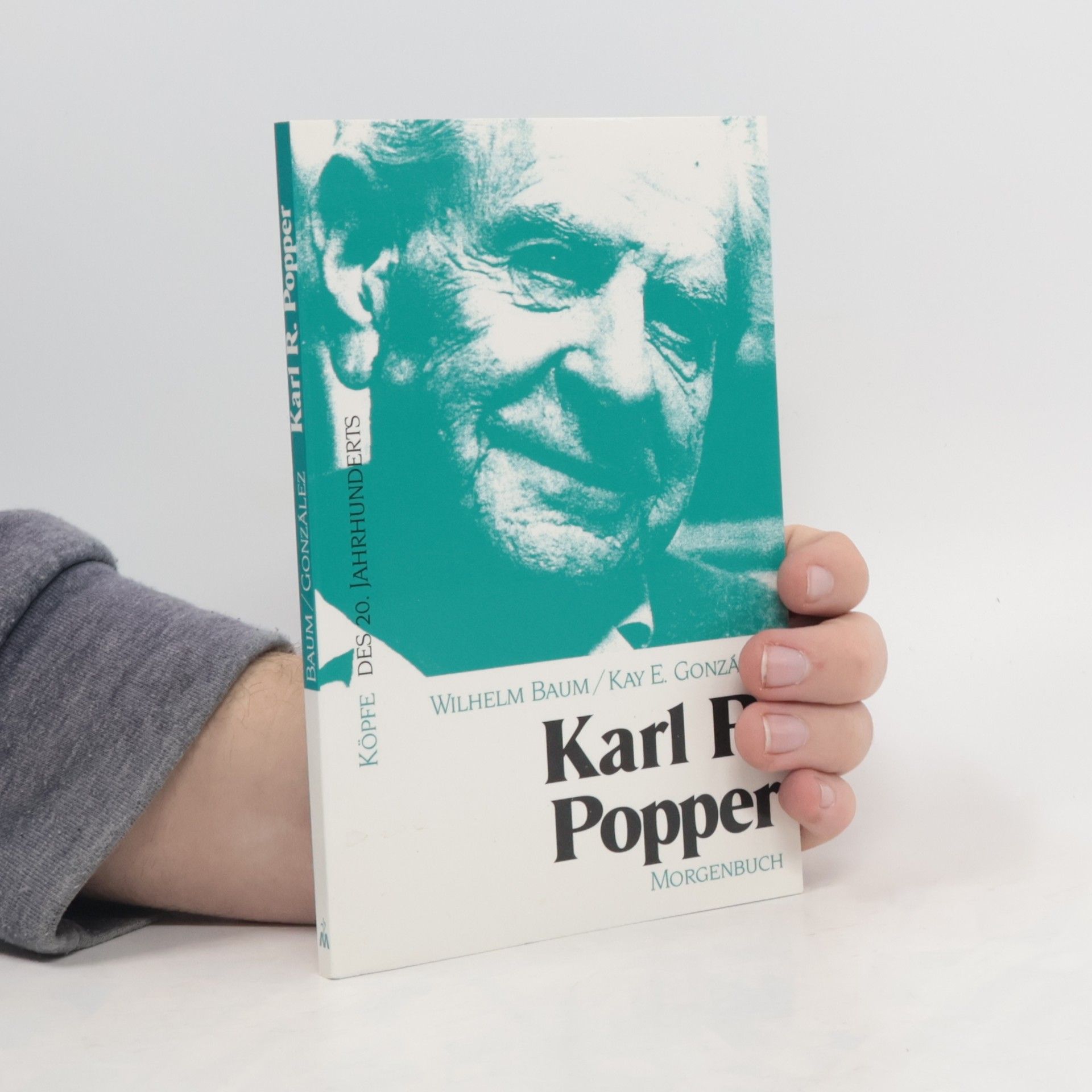

Köpfe des 20. Jahrhunderts: Karl R. Popper

- 98 Seiten

- 4 Lesestunden

German

Klagenfurt, slowenisch Celovec, wurde während der Reformation zur Hauptstadt des Herzogtums Kärnten und Sitz der Stände, die bedeutende Gebäude wie das Landhaus und den protestantischen Dom errichteten. Flacius Illyricus plante eine Hochschule, doch die Gegenreformation unter Ferdinand II. verhinderte eine neue Blütezeit. Juden, Wiedertäufer und Protestanten wurden vertrieben, der Humanismus verdrängt und die Aufklärung verzögert. Slowenische Kultur konnte sich erst nach der Aufklärung entfalten, als Franz Paul von Herbert den Kontakt zum Jenaer Kant-Kreis suchte. Napoleon brachte 1797 eine Befreiung, doch der Absolutismus erstarkte im Vormärz, bis die Revolution von 1848 eine Demokratisierung einleitete. Bedeutende Literaten und Künstler wie der slowenische Dichter France Preseren und die Maler Anton Kolig und Maria Lassnig wirkten hier, ebenso wie die Dichter Ingeborg Bachmann und Thomas Bernhard. Die Gründung der Universität führte zu einem Aufbrechen verkrusteter Strukturen. Klagenfurt war auch ein Zentrum des Deutschnationalismus, wo Hitler empfangen wurde, und der Nationalsozialismus in verschiedenen Institutionen weiterwirkte. Die Stadt bleibt ein Schnittpunkt dreier Kulturen mit dem Potenzial, ein Zentrum der Region Alpen-Adria zu werden. Wilhelm Baum, geboren 1948 in Düsseldorf, ist ein renommierter Kulturhistoriker und Autor zahlreicher übersetzter Werke.