Gerhard Gräf Bücher

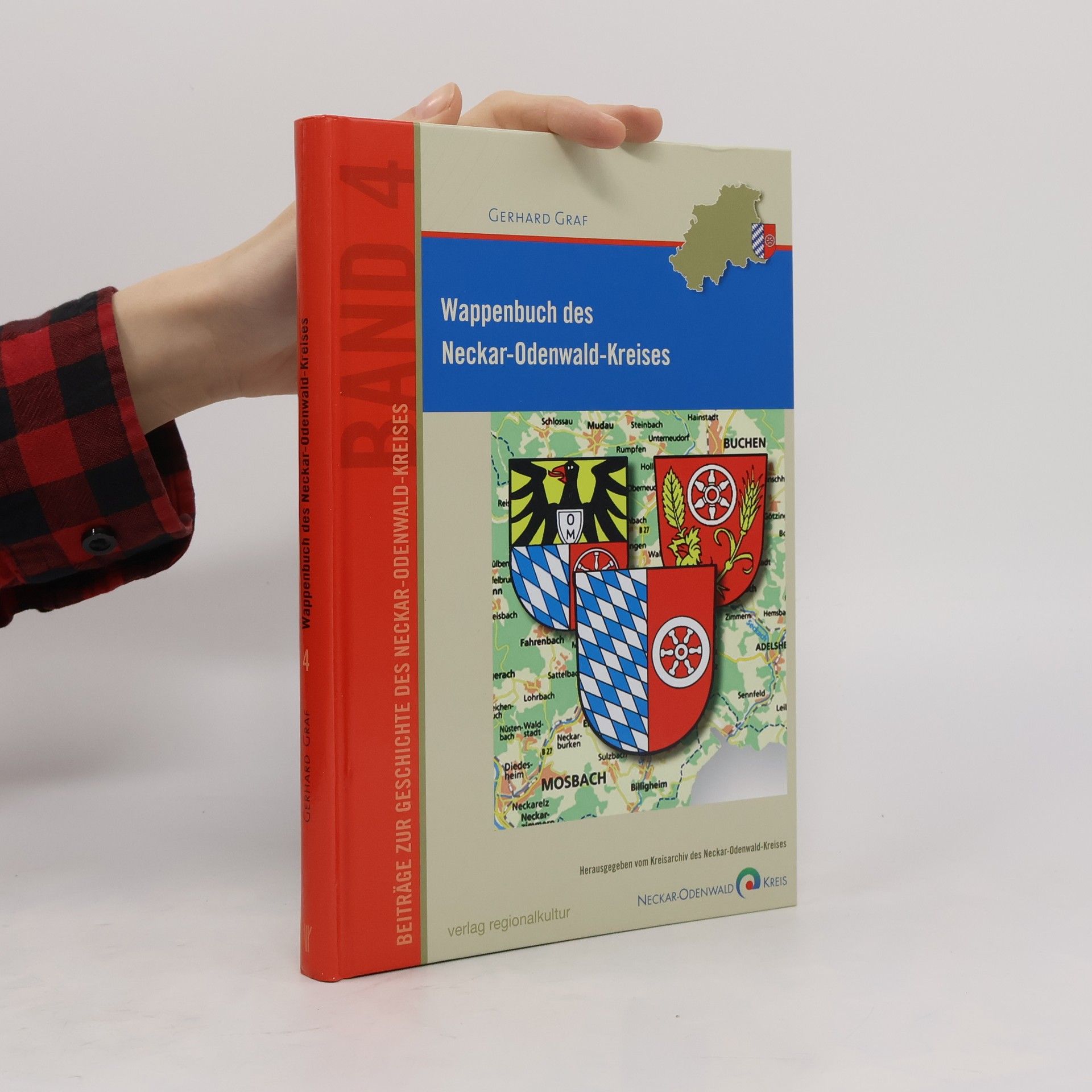

Wappenbuch des Neckar-Odenwald-Kreises

Beiträge zur Geschichte des Neckar-Odenwald-Kreises. Band 4

- 184 Seiten

- 7 Lesestunden

Wappen erlauben dem Betrachter einen Blick in die Vergangenheit. Sie erzählen Geschichte in höchstmöglicher Verdichtung. Gleichzeitig öffnen sie aber auch den Blick für die Gegenwart. Denn Wappen stiften Ortsidentität und sind Symbole für die eigene Heimat. Als historisch gewachsene „Corporate Identities“ weisen sie darüber hinaus in die Zukunft. Sie sind unverzichtbar für das integrierende „Wir-Gefühl“ eines modernen Gemeinwesens. Band 4 der Buchreihe versammelt neben den heute gültigen Hoheitszeichen des Neckar-Odenwald-Kreises und seiner Städte und Gemeinden auch die Wappen der ehemaligen Landkreise Mosbach und Buchen sowie jener Kommunen im heutigen Landkreis, die bis zur Kreis- und Gemeindereform in den 1970er Jahren selbständig waren. Das Buch füllt damit eine Lücke, da für den Neckar-Odenwald-Kreis bisher kein Wappenbuch in dieser umfassenden Form vorliegt. Das von Gerhard Graf bearbeitete Werk führt sämtliche historische und derzeit gültige kommunale Wappen im Neckar-Odenwald-Kreis auf und beschreibt sie gemäß der heraldischen Regeln. Kurze ortsgeschichtliche Erläuterungen sollen den Leser neugierig machen und zu eigenen Nachforschungen anregen. Siegelabdrucke ergänzen Wappen und historische Anmerkungen. Mit einer Einführung in die heraldischen Grundbegriffe.

Kleine Kirchengeschichte Sachsens

- 56 Seiten

- 2 Lesestunden

Der knappe, aber präzise Geschichtsführer erzählt, ausgestattet mit zahlreichen Abbildungen und Karten, die Entwicklung des Christentums auf dem Gebiet des heutigen Sachsens aus evangelischer Sicht. Dabei finden selbstverständlich auch die vielfältigen kulturgeschichtlichen Zusammenhänge Berücksichtigung. Besonders geeignet für Schüler, Lehrer, Gemeindeglieder und alle die, die sich ein Bild über den Weg der Kirche in Sachsen verschaffen wollen.

Fachkunde für den Kraftfahrzeugmechaniker

- 448 Seiten

- 16 Lesestunden

Physica-Lehrbuch: Grundlagen der Volkswirtschaftslehre - 2. Auflage

- 338 Seiten

- 12 Lesestunden

Das vorliegende Lehrbuch wurde für die 2. Auflage vollständig überarbeitet. Es richtet sich an alle Interessierten, die sich mit grundlegenden einzelwirtschaftlichen und gesamtwirtschaftlichen Zusammenhängen in unserer Volkswirtschaft befassen möchten und diese möglichst systematisch beschrieben haben wollen. Das Lehrbuch geht diese Aufgabenstellung auf eine Weise an, die Studenten, Praktiker und Wirtschaftspolitiker gleichermaßen ansprechen soll. Es erläutert anschaulich wirtschaftspolitische Zusammenhänge, hebt Anwendungsbezüge hervor und vermeidet, wo möglich, mathematische Formalisierungen. Gleichwohl legt es großen Wert auf eine durchweg schlüssige ökonomische Argumentation und verwendet dabei die einschlägigen Fachbegriffe ebenso wie aktuelle wirtschaftstheoretische Erkenntnisse.

Vorschulkinder fotografieren

- 91 Seiten

- 4 Lesestunden