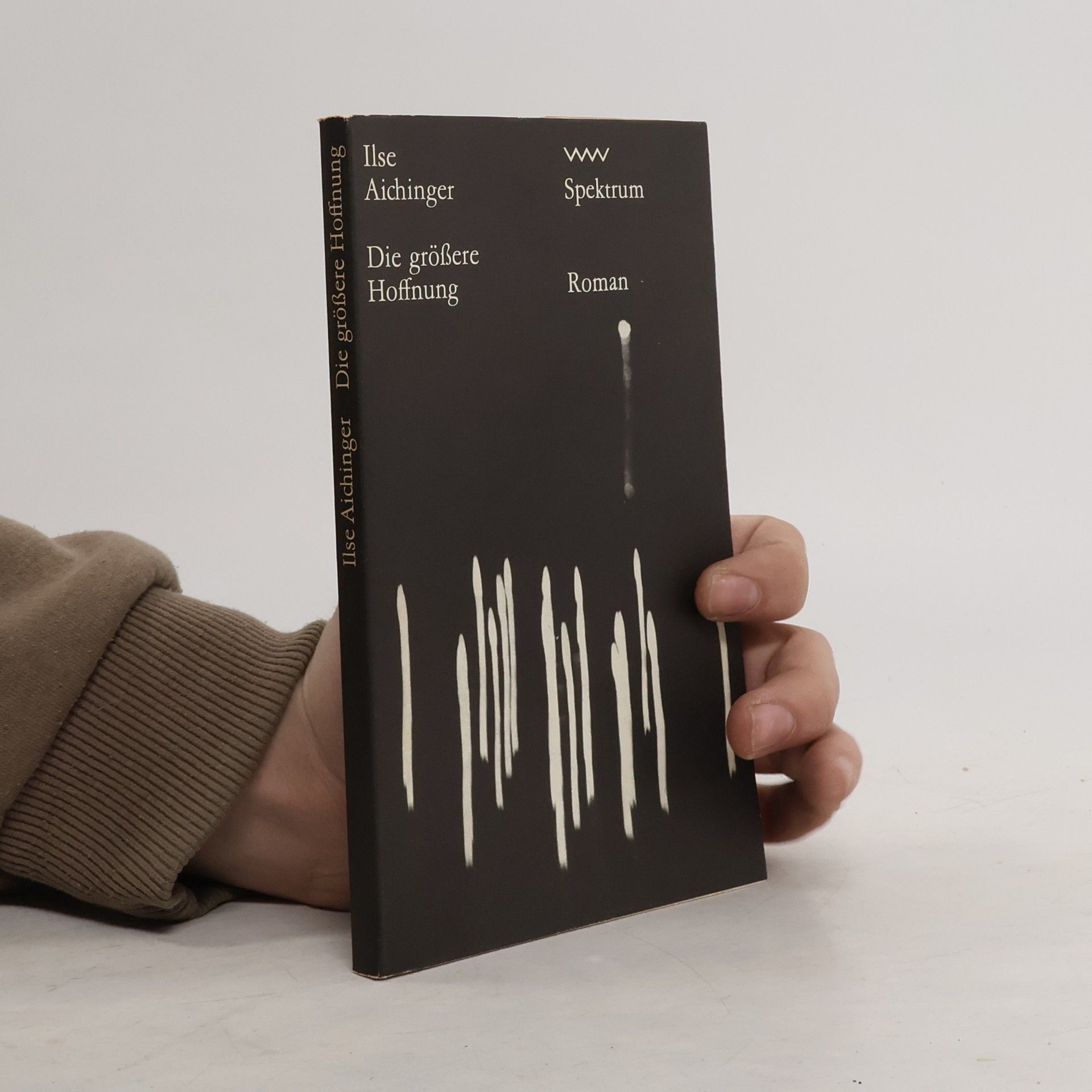

Die größere Hoffnung: Nachw. v. Ruth Klüger

- 253 Seiten

- 9 Lesestunden

Ilse Aichingers 1948 erschienener Roman über rassisch verfolgte Kinder während der Hitlerzeit irritiert noch immer. In verfremdenden Bildern wird von der Angst, der Bedrohung und der widerständigen Hoffnung der "Kinder mit den falschen Großeltern" erzählt. Diese Kinder, die nach den Nürnberger Gesetzen als jüdisch oder - wie die Hauptfigur Ellen - als halbjüdisch gelten, leiden unter Isolation, Demütigung und Verhöhnung. Doch es wird auch von unnachgiebigem Widerstand berichtet: "als könne es ruhig den Kopf kosten, wenn es nur nicht das Herz kostete". Aus diesem Widerstand schöpfen die verfolgten Kinder neue Hoffnung, die über die Aussicht auf Auswanderung hinausgeht. Diese "größere Hoffnung" beinhaltet die Gewissheit, dass "irgendwann der Abschied endet und das Wiedersehen beginnt", und dass Liebe und Leiden eins werden: "Peitscht uns, tötet uns, trampelt uns nieder, einholen könnt ihr uns erst dort, wo ihr lieben oder geliebt werden wollt". Diese Hoffnung haben die Opfer ihren Mördern voraus. Der Anhang des Bandes enthält Aichingers erste Veröffentlichung, einen Text über den Jüdischen Friedhof in Wien, erstmals seit 1945 wieder abgedruckt. Mit einer 1988 gehaltenen Rede an die Jugend wird der Bogen zwischen Vergangenheit und Gegenwart geschlossen.