Design beinhaltet immer, aus sich heraus, den Anstoß zur Theorie. Theorien wiederum sind regelmäßig Faktoren in einem dynamischen Feld der poetisch-praktischen Setzungen und Gegensetzungen, die einen Widerstreit von Objekten, Auffassungen, Szenarien ermöglichen. Design-Entwerfen ist also auch implizite Theoretisierung der Gestaltungsprozesse. Was kontrovers bleibt, muss stets neu artikuliert werden. Das Exemplarische situiert sich in der jeweiligen Zeit, aber die Folge der Präsenzen geht nicht auf in einem Drehbuch linearer Fortschritte. Die beiden Bände bieten Texte zur kulturgeschichtlichen, soziologischen, ästhetischen und theoretischen Begründung von Design - von den Kontroversen um Moderne vs. Postmoderne der 1980er-Jahre bis zu den medialen Ausweitungen und Neusituierungen der Kulturkämpfe in der Gegenwart.

Hans Ulrich Reck Bücher

Künste und Apparate

Berichte aus einem Labor (1995-2005)

Unter dem Titel LAB. Jahrbuch für Künste und Apparate der KHM Köln entstanden in den Jahren 1996 bis 2006 sieben Jahrbücher der Kunsthochschule für Medien Köln. Mehr als einhundert international bedeutsame Autorinnen und Autoren, Künstlerinnen und Künstler, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben darin unterschiedliche Positionen, wissenschaftlich-diskursive Abhandlungen wie auch poetisch-visuelle Entwürfe formuliert. Die Herausgeber der Jahrbücher, Hans Ulrich Reck und Siegfried Zielinski, haben einige wenige Dutzende Beiträge daraus ausgewählt und präsentieren nun einen Querschnitt, der einen neuen, ebenso frischen wie distanzierten Einblick in dieses singuläre Projekt erlaubt. Es entsteht eine Perspektive auf die Substanz der Kunsthochschule für Medien Köln und ihren Beitrag zu einer Poetisierung und Historisierung der medialen Produktion, Poietik und Reflektion des ausgehenden letzten und des Beginns des aktuellen Jahrhunderts.

Die Kunst hat sich gewandelt und umfasst nun jedes Material, Objekt und Medium. Diese Erweiterung des Kunstbegriffs spiegelt sich in einer Vielzahl von Haltungen, Gesten und Verfahren wider. Es geht nicht nur um technisches Verständnis, sondern um die Transformation traditioneller Bildrepräsentationen in offene, reversible Handlungen und Experimente. Das Buch bietet eine Reihe von Genre- und Werkanalysen sowie semiotische, medientheoretische und kunstgeschichtliche Überlegungen. Der Fokus liegt auf den bislang unsichtbaren Steuerungsebenen des Medialen, die Widersprüche aufzeigen und zu Revisionen in der Kunstwissenschaft anregen. Im Mittelpunkt stehen Analysen einer bedeutenden Künstlergruppe, die sich mit der Veränderung künstlerischer Subjektivität, Autorschaft und Kreativität im Kontext des 'Maschinischen' beschäftigt: Knowbotic Research. Hierbei wird eine Kunst sichtbar, die sich selbst als Kunst- und Medientheorie versteht. Dies eröffnet neue Perspektiven auf die Geschichte der bildenden Kunst. Der Inhalt umfasst Themen wie die Ambivalenz des Kunstwerks, mediale Kommunikation, die Rolle von Handlung und Bedeutung sowie die Verbindung von künstlerischer Praxis und Subjektivität. Abschließend werden Leitgedanken für eine aufmerksame Auseinandersetzung mit diesen Themen angeboten.

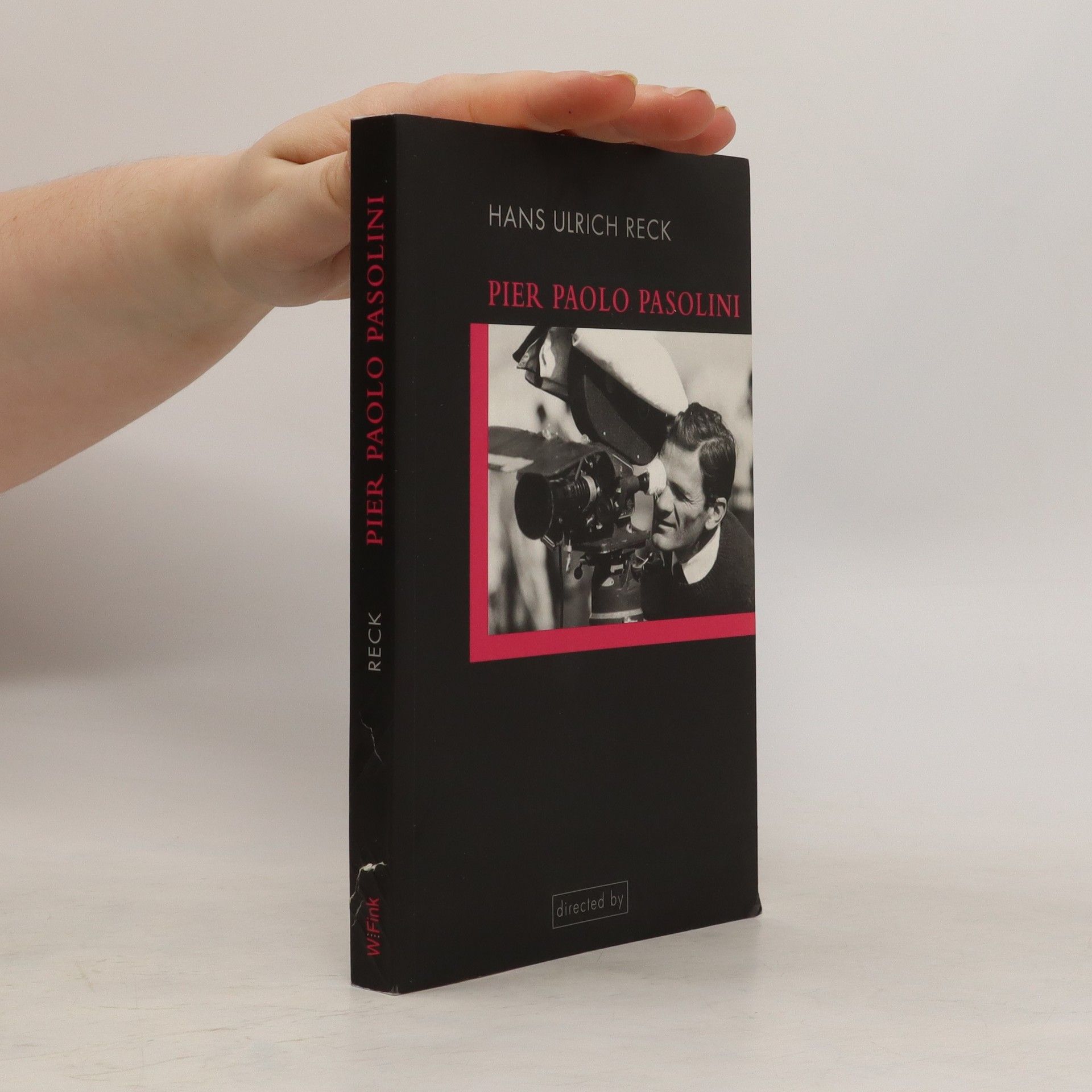

Pier Paolo Pasolini

- 235 Seiten

- 9 Lesestunden

Hans Ulrich Recks Buch bietet über eine erstaunlich kompakte und mitreißend geschriebene Einführung hinaus eine Gesamtschau. Er zeigt uns eindringlich, dass das Phänomen Pasolini nur als Ganzes zu verstehen ist und dass der Regisseur nicht vom Schriftsteller, politischen Publizisten und republikanischen Kämpfer getrennt werden kann. So führt er uns an eine ausführliche Analyse des Kinos heran. Unter die Lupe genommen werden das neorealistische Frühwerk, angefangen bei Accattone oder Mamma Roma über Medea bis hin zu dem letzten und umstrittensten Werk Salo oder die 12 Tage von Sodom. Überdies hebt Reck einen bislang noch nicht genug gewürdigten Schatz, der vernachlässigte oder gar vergessene Juwelen wie La ricotta (Der Weichkäse) oder La Sequenza del fiore di carta (Geschichte einer Papierblume) zutage fördert - sie stellen vielleicht sogar das eigentliche, das geheime Hauptwerk Pasolinis dar.

Der Eigensinn der Bilder

- 283 Seiten

- 10 Lesestunden

‚Eigensinn der Bilder‘ beschreibt resistente Eigenschaften der Bilder und des Bildlichen. Es wird entschieden an der kritischen Funktion der Künste gerade im Zeitalter technisch erweiterter Medien festgehalten. Behandelt werden Methoden und Ziele einer historisch (selbst)bewußten aktuellen Kunstgeschichte, Epistemologie und Bildtheorien, die Widerstandskraft von Bildern, die Leistungsfähigkeit des Dilettantismus, eine politisch-ikonographische Analyse ‚wahrer Bilder‘ und die Tauglichkeit einer visuell trainierenden Evidenzkritik. Kernstück des Buchs, das beschlossen wird von einem ‚Theorie-Duett‘ mit Bazon Brock, bilden Überlegungen zu einem visuellen Sampling.

Dumont Taschenbücher - 183: Stilwandel

- 375 Seiten

- 14 Lesestunden

German

Philosopher Hans Ulrich Reck looks at Pasolini through the lens of current instability in Europe Best known as the director of Teorema , Mamma Roma and Salo , Pier Paolo Pasolini (1922–75) was one of the most productive and exhilarating talents in 20th-century art. As well as being a filmmaker, Pasolini was also a wide-ranging and virtuosic writer, journalist and public intellectual. He used the spectrum of his life’s work to chronicle and honor the outcasts and underclasses of society whose very existence, for Pasolini, constituted a form of resistance to the status quo. Throughout his career, Pasolini refused the seduction of grand narratives and nostalgia, reading the hidden signs of his time through an all-embracing poetics of experimental thinking.In this volume, philosopher and writer Hans Ulrich Reck looks at Pasolini’s provocative and inspiring work from the perspective of a contemporary Europe characterized by homogenization, labyrinthine regulation and hypocrisies protected by codes of political correctness. The Apocalyptic Anarchist finds that the artist has been proved bitterly right about many things.