Ihre Literaturprofessorin übt eine seltsame Magie auf sie aus: Für ein Auslandssemester kommt die Slawistikstudentin Marie ins romantische Prag und entdeckt durch die Vierzigjährige mit der geheimnisvollen Ausstrahlung, dass Frauen für sie mehr sein können als Vorbilder oder Freundinnen. Marie stürzt sich in zahlreiche Liebesabenteuer. Keine Frau, die sie will, kann ihr widerstehen. Bloß ihre Professorin entzieht sich ihr beharrlich. Geschickt umgarnt Marie sie mit einem Netz aus Intrigen, die immer gefährlicher werden. Denn unversehens hat sie es mit einem mächtigen Widersacher zu tun. Ein Buch voll Poesie, expliziter Details und überraschender Wendungen. Poetisch, erotisch. Marie stürzt sich in zahlreiche Liebesabenteuer. Ihre erotischen Begegnungen verändern das Leben jeder ihrer Geliebten, und keine Frau, die sie will, kann ihr widerstehen. Bloß ihre Professorin entzieht sich ihr beharrlich. Geschickt umgarnt Marie sie mit einem Netz aus Intrigen, die immer gefährlicher werden. Ein Buch voll Poesie, expliziter Details und überraschender Wendungen.

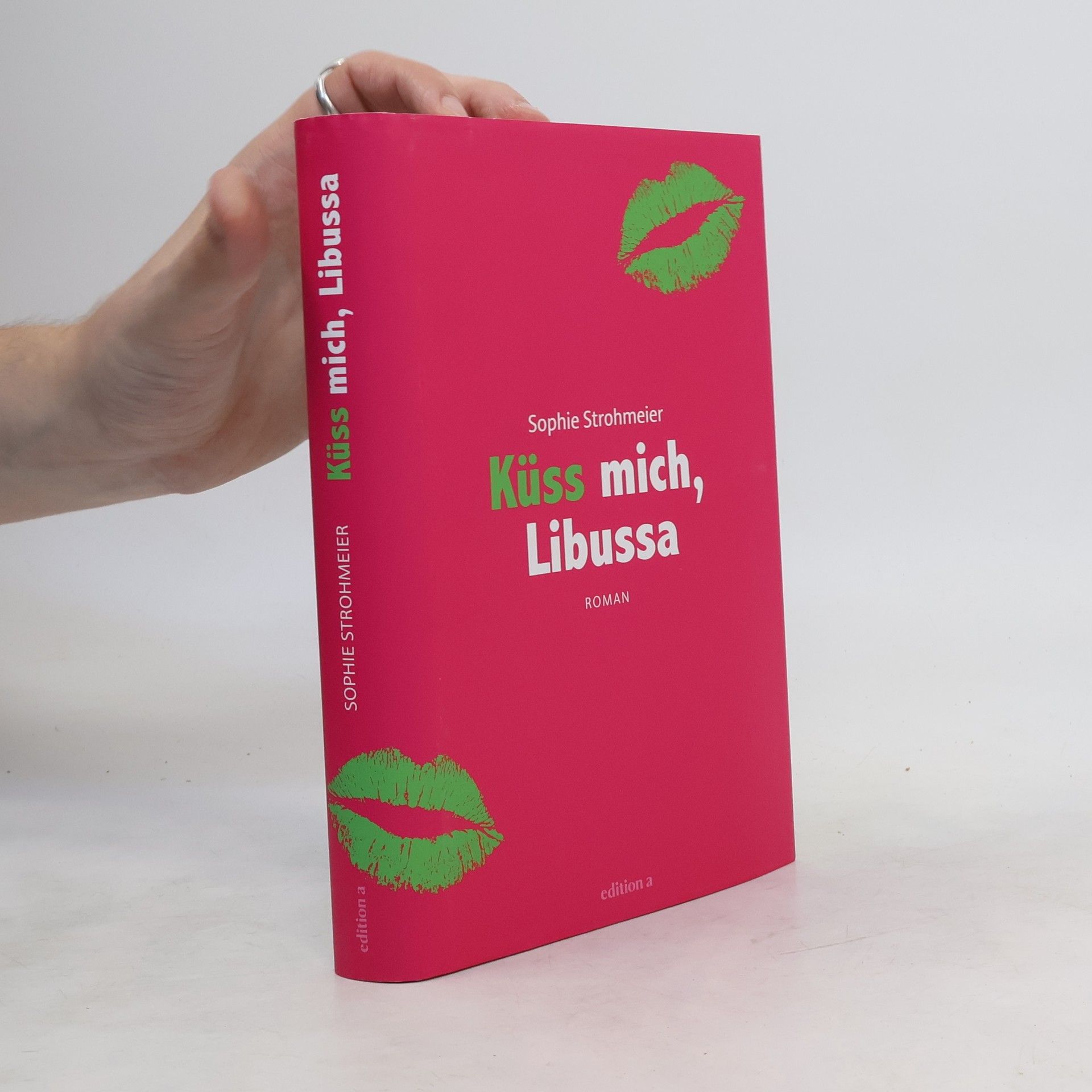

Sophie Strohmeier Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)