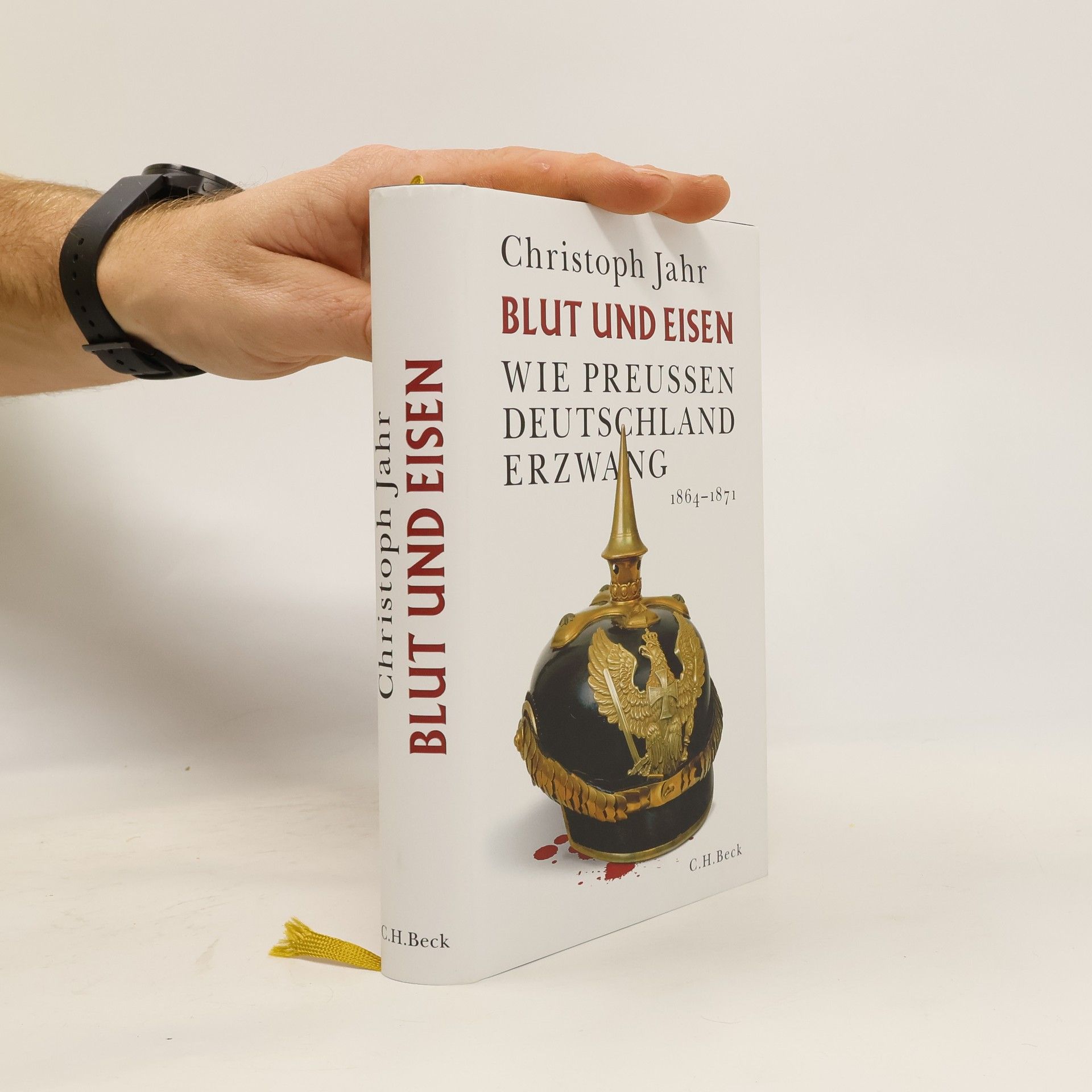

Blut und Eisen

Wie Preußen Deutschland erzwang

Die Paulskirche war 1848/49 mit ihrem Versuch gescheitert, einen deutschen Nationalstaat zu gründen. Doch die 'deutsche Frage' blieb offen, bis im Januar 1871 das preußisch dominierte deutsche Kaiserreich ausgerufen wurde. Nichts war alternativlos und alles hätte anders kommen können. Doch die Art und Weise, wie Preußen Deutschland erzwang, hatte Konsequenzen, die bis heute fortwirken. 0'Nicht durch Reden oder Majoritätsbeschlüsse werden die großen Fragen der Zeit entschieden ? sondern durch Eisen und Blut.' Mit diesen Worten begründete Otto von Bismarck am 30. September 1862 die Notwendigkeit höherer Militärausgaben. Zehn Jahre später hatten die Waffen gesprochen ? im Krieg gegen Dänemark 1864, im innerdeutschen Krieg zwischen Österreich und Preußen 1866 und schließlich im deutsch-französischen Krieg von 1870/71. Beflissene Historiker beeilten sich, Preußens Mission als zwangsläufige Erfüllung der deutschen Geschichte zu feiern. Christoph Jahr verbindet die dramatischen Ereignisse der 1860er Jahre mit den großen Trends der Zeit und die Perspektive von oben mit den Erfahrungen von unten. Ob überzeugungstreue Liberale, entschiedene Konservative oder preußenkritische Süddeutsche: die zynische Machtpolitik Bismarcks fand viele Kritiker und die Widerstände gegen die Reichsgründung waren groß. Dennoch sahen die Zeitgenossen am Ende keine Alternative.