Wie verhält sich der Film zum Körper des Zuschauers? Entlang dieser Leitfrage führen Thomas Elsaesser und Malte Hagener in die Filmtheorie ein und befragen klassische und neuere Autoren, kanonisierte und unbekannte Texte zur Theorie des Films. Vom Modell des Kinos als Fenster, das eine distanzierte Sicht des Zuschauers auf das Filmgeschehen entwirft, spannen sie den Bogen zum Konzept des »Gehirns als Leinwand«. Die vorliegende Auflage enthält ein Nachwort, das die Fortschreibung dieser Modelle angesichts der rasanten Entwicklung digitaler Medien skizziert.

Thomas Elsaesser Bücher

Thomas Elsaesser war ein deutscher Filmhistoriker und Professor für Film- und Fernsehwissenschaften an der Universität von Amsterdam. Seine Arbeit konzentrierte sich auf das Verständnis des Nachkriegs- und zeitgenössischen Kinos. Elsaesser erforschte hauptsächlich die komplexe Beziehung zwischen Film und Kultur und untersuchte, wie das Kino breitere gesellschaftliche und historische Kontexte widerspiegelt. Er befasste sich auch mit dem Einfluss der Moderne auf die Kunst des Filmschaffens.

Metropolis

- 112 Seiten

- 4 Lesestunden

Film Curatorship - Archives, Museums, and the Digital Marketplace

- 240 Seiten

- 9 Lesestunden

Film Curatorship is an experiment: a collective text, a montage of dialogues, conversations, and exchanges among four professionals representing three generations of film archivists and curators. It calls for an open philosophical and ethical debate on fundamental questions the profession must come to terms with in the twenty-first century.

"The Persistence of Hollywood" compiles Thomas Elsaesser's influential writings on Hollywood, exploring its evolution over nearly a century. The book covers key directors, shifts from classic to corporate Hollywood, and various critical-theoretical frameworks, including auteurism, genre, and ideology, reshaping film studies along the way.

Concepts and Applications of Nonlinear Terahertz Spectroscopy (Second Edition)

- 202 Seiten

- 8 Lesestunden

This book focuses on nonlinear terahertz spectroscopy of condensed matter and introduces basic concepts, technologies, and methods for an interdisciplinary research audience. Recent applications in basic science illustrate the potential and relevance of the field.

This publication attempts to map the visual approach of one of Germany's foremost documentary filmmakers, Harun Farocki (born 1944). Unlike other, more theoretical publications on his work, Diagrams looks at still images to trace specific movements and patterns in ten Farocki films.

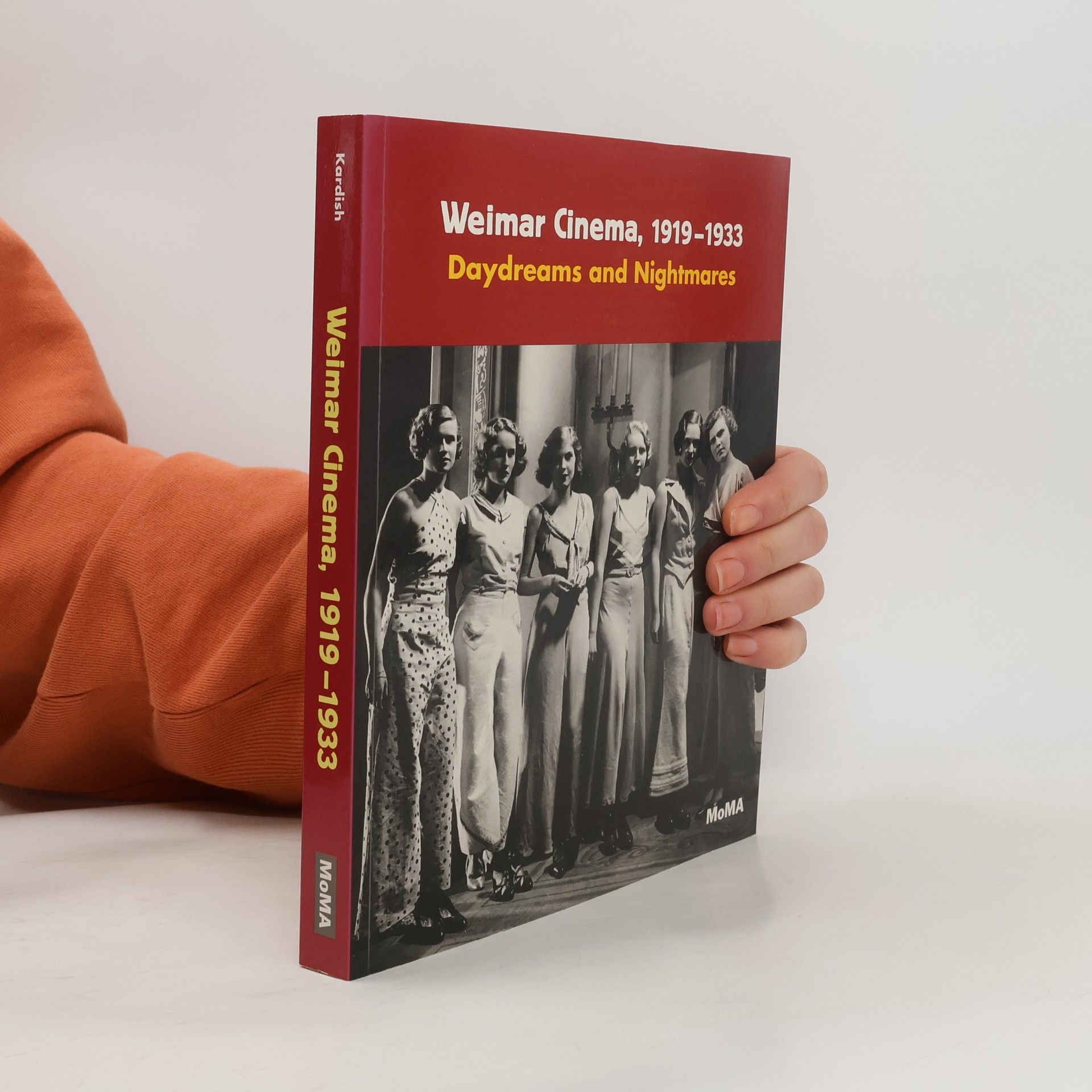

Weimar Cinema, 1919-1933

- 216 Seiten

- 8 Lesestunden

Considers the broad spectrum of influential German films made between the world wars. This title investigates important themes in films from this period, including the portrayal of women and the role of sound.