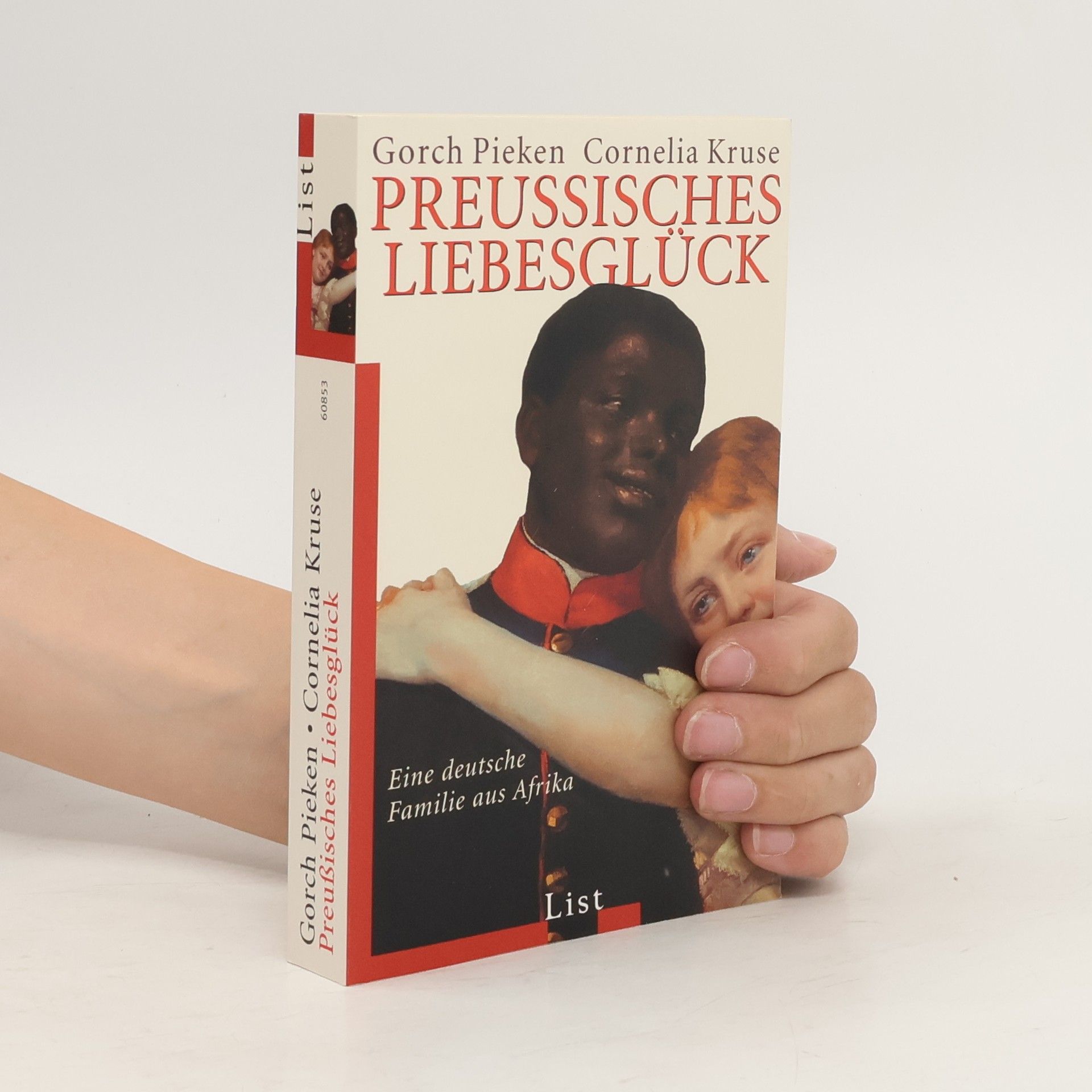

Auf einer Reise ins Land der Pharaonen erhält der preußische Prinz Albrecht 1843 vom ägyptischen Vizekönig einen nubischen Knaben zum Geschenk. Er nimmt ihn mit nach Berlin und macht ihn zu seinem Leibdiener. So beginnt die faszinierende Familiengeschichte der Sabac el Chers, deren Nachfahren noch heute in Deutschland leben. Die Autoren haben sie wiederentdeckt und erzählen ein verblüffendes Kapitel preußisch-deutscher Geschichte.

Gorch Pieken Bücher

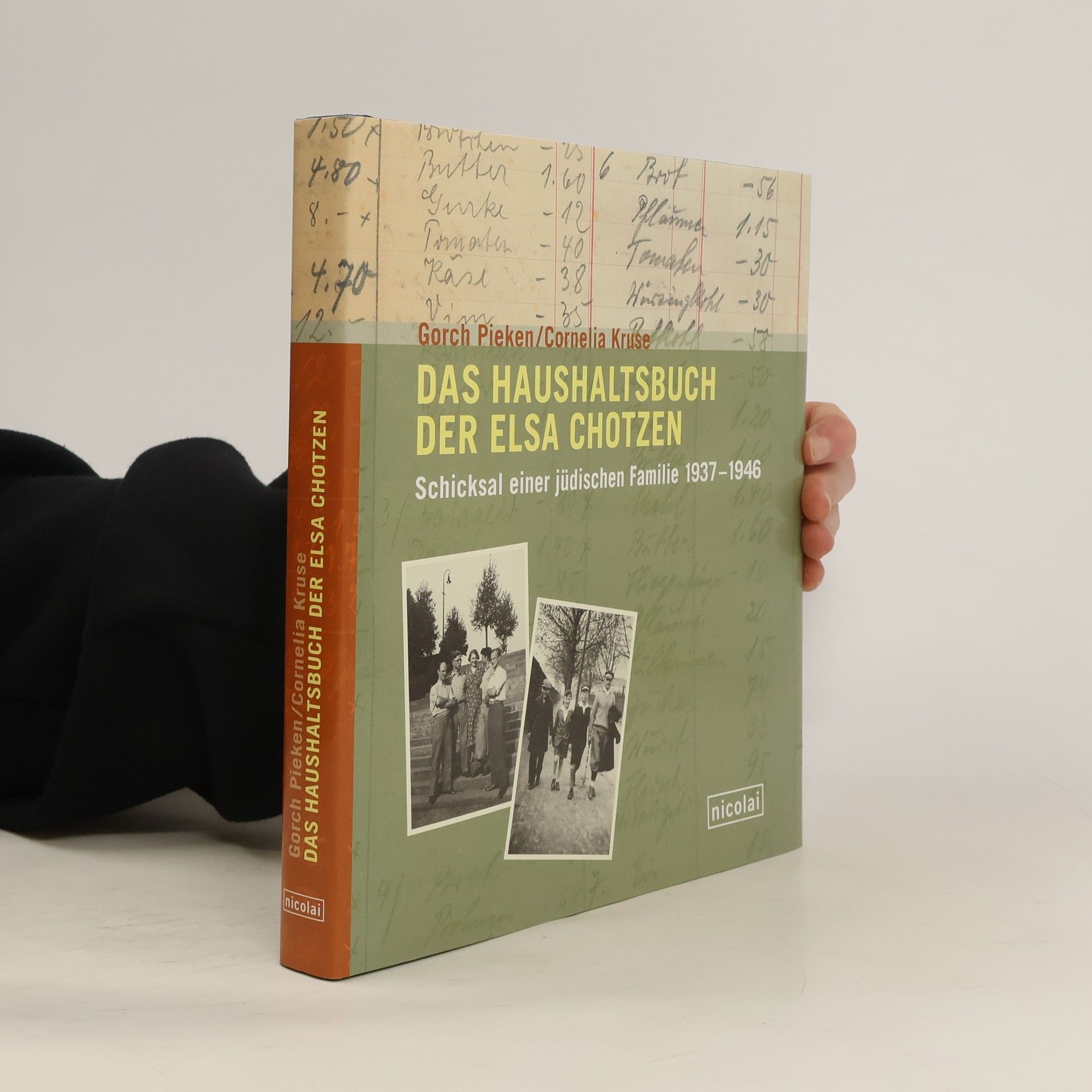

Das Haushaltsbuch der Elsa Chotzen

- 215 Seiten

- 8 Lesestunden

In einem großformatigen Haushaltsbuch dokumentierte „Mutti Chotzen“ von 1937 bis 1946 akribisch die Einkünfte und Ausgaben ihrer sechsköpfigen Familie – ein einzigartiges Dokument. Es zeigt den Alltag einer jüdischen Familie im nationalsozialistischen Berlin über neun Jahre hinweg. Diese Chronik offenbart die unbarmherzige Ausweglosigkeit und brutale Gewalt, der die Familie ausgesetzt war, und spiegelt gleichzeitig die große Liebe einer Mutter zu ihren Kindern wider. Mehrmals gelingt es ihr, ihre Kinder aus Sammellagern zu befreien, und nach deren Deportation nach Theresienstadt versorgt sie sie mit Paketen, doch die Söhne erreichen sie nicht mehr, da sie bereits in Auschwitz sind. Im Februar 1946 verliert Elsa Chotzen die Hoffnung auf ihre Rückkehr und vermerkt den Verkauf der Oberhemden ihrer Söhne. Die Geschichte der Familie Chotzen ist eine der am besten dokumentierten Verfolgungsgeschichten der Nazizeit. Über das Haushaltsbuch hinaus existieren mehr als 1.000 Fotografien aus den Alben der Familie, da alle vier Söhne sich über den Erlass von 1941 hinwegsetzten, der Juden das Fotografieren verbot. Mutti Chotzen bewahrte diese Erinnerungen bis zu ihrem Tod 1982 sorgsam auf.

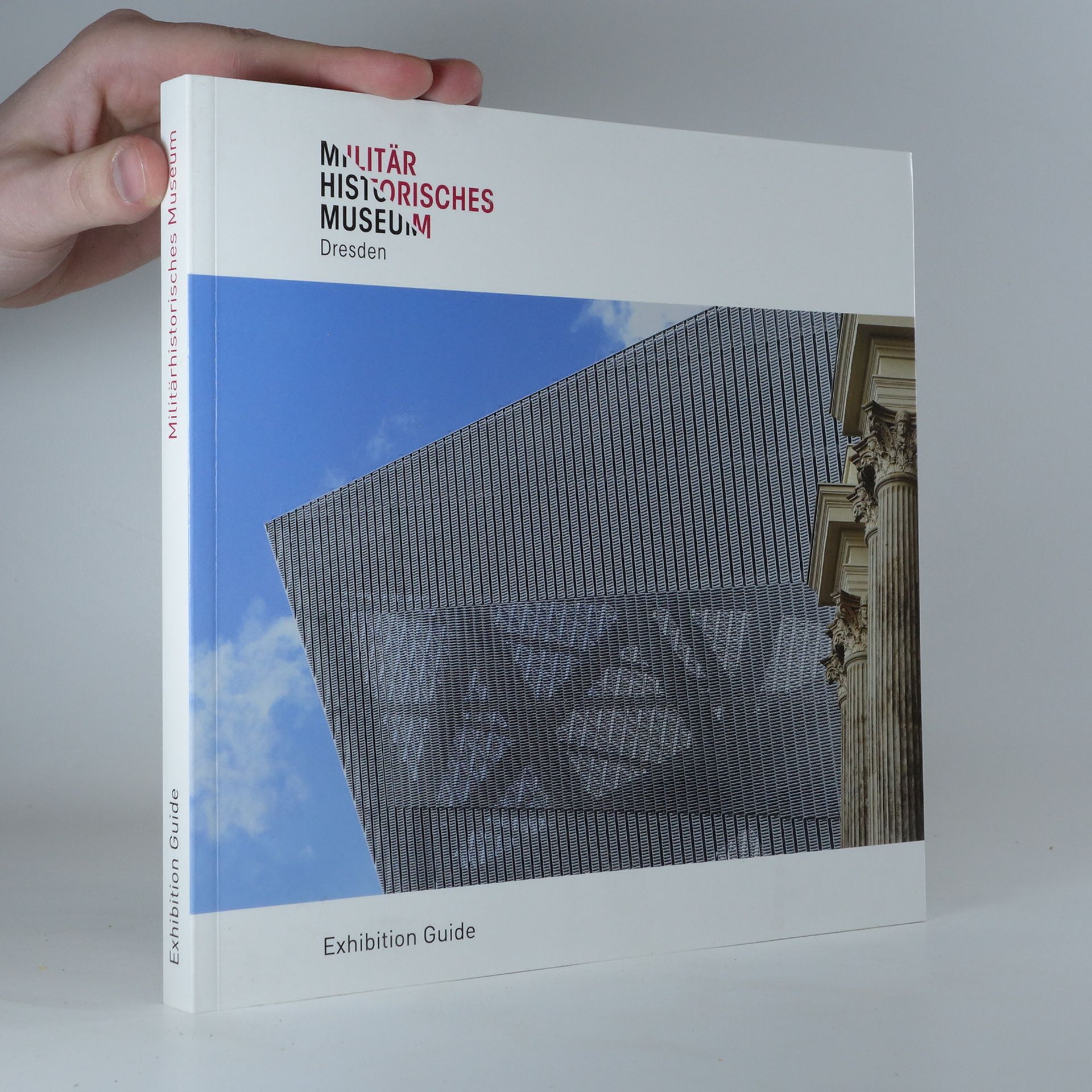

The exhibition guide of the Militarhistorisches Museum (Museum of Military History) describes the history and architecture of the museum and provides an insight into the structure and concept of the new permanent exhibition. It covers all areas of both the chronological exhibition in the old building and the thematic exhibition in the new extension. The architecture and the permanent exhibition of the Militarhistorisches Museum challenge one-sided descriptions and traditional viewing habits. The old arsenal building dating back to the late 19th century is architecturally divided and complemented by the new extension designed by Daniel Libeskind. The light and shadow effects created by the wedge tip allude to the changeful course of German military history.