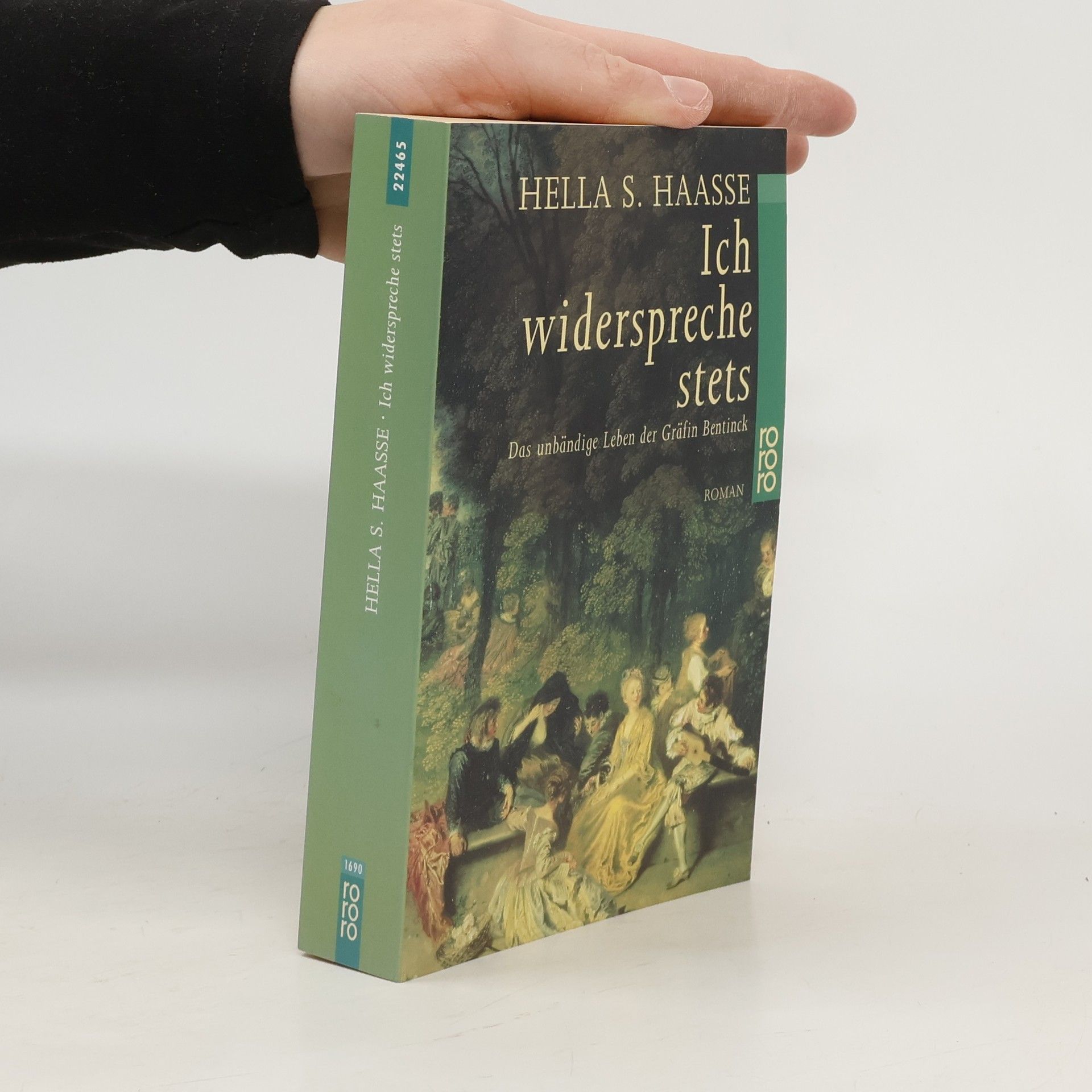

Die aus in Archiven lagernden Dokumenten rekonstruierte Geschichte einer starken Frau (1715-1800), die sich der Liebe wegen über die Konventionen ihrer Zeit hinwegsetzte, ist zugleich ein farbiges Gesellschaftsbild des 18. Jahrhunderts.

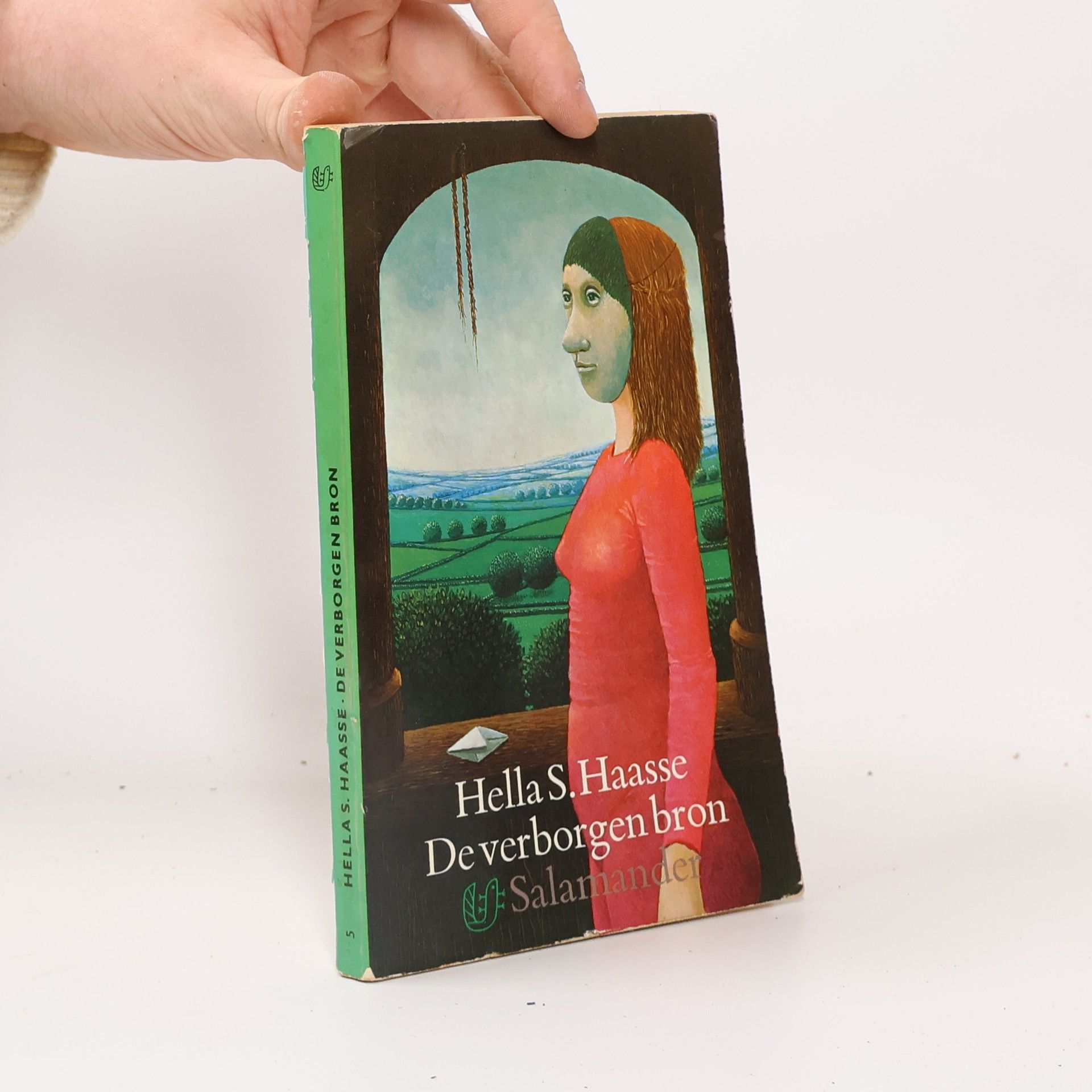

Hella Haasse Bücher

Hella S. Haasse war eine Autorin, die sich tiefgründig mit Geschichte und Identität auseinandersetzte. Ihre Werke erforschen oft das komplexe Zusammenspiel von Kulturen und Generationen, gekennzeichnet durch einen reichen Prosastil und tiefen psychologischen Einblick. Haasse verwebte meisterhaft Vergangenheit und Gegenwart und schuf Erzählungen, die universelle menschliche Erfahrungen widerspiegeln. Ihre erzählerische Fähigkeit und ihr scharfer Blick für die menschliche Natur machen sie zu einer bedeutenden literarischen Stimme.

Wald der Erwartung

- 674 Seiten

- 24 Lesestunden

Dieser große historische Roman spielt in Frankreich zur Zeit des Mittelalters, als das Land sich im Krieg gegen England befindet. Geschildert wird das Schicksal des Charles von Orleans, auf dessen Schultern nach dem Tod seines Vaters ein schweres Erbe lastet. Er fühlt sich hin-und hergerissenzwischen der Pflicht, seiner Familie ein würdiges Oberhaupt zu sein, und seinem großen Interesse für Musik und Literatur. Im Jahr 1415 wird Charles in der Schlacht von Azincourt von den Engländern gefangengenommen und muß fünfundzwanzig Jahre im Kerker verbringen. Eine Tortur, die er nur dank der leidenschaftlichen Liebe zu seiner schönen Frau übersteht.

Die Niederländerin Hella S. Haasse wurde 1918 in Jakarta geboren. Für ihren Roman, der im vergangenen Jahrhundert in Westjava spielt, konnte sie auf authentische Briefe und Dokumente zurückgreifen. Ihre Familienchronik erzählt von Pioniergeist und Abenteuerlust, von Menschen, die in den tropischen Regionen Indonesiens Land urbar machten und durch Anbau und Verkauf exotischer Gewürze und vor allem Tee, Reichtum erwarben.

Ogenblikken in Valois

- 124 Seiten

- 5 Lesestunden

Der Vatikan im 16. Jahrhundert: Bei der Suche nach seiner Herkunft begegnet der Redenschreiber Giovanni Borgia den Grössen seiner Zeit wie Michelangelo, Machiavelli, Aretino und anderen.

Provoziert durch die Anfrage eines Journalisten erinnert sich Herma Warner an ihre Kinder- und Jugendzeit im Indonesien der zwanziger und dreißiger Jahre. Als Tochter von Holländern in Batavia (Djakarta) geboren, wuchs sie dort privilegiert auf, befreundete sich mit indonesischen Mädchen und Familien, interessierte sich für deren Lebensweise und Sprache. Dann, gerade erwachsen, muss sie erfahren, dass die politischen Verhältnisse Anfang der vierziger Jahre (das harte Kolonialregime, der wachsende Widerstand dagegen und die Radikalisierung ihrer indonesischen Freundinnen und Freunde) alles in Frage stellen, was sie bis dahin als ihre Heimat, ihre Identität und ihre große Liebe begriffen hatte. Dieser Zeit nähert sie sich im Rückblick, in Details und Momenten, die sich erst langsam zu einem Puzzle zusammensetzen. Im Augenblick des Erinnerns und angesichts vieler Rätsel, die sich dabei ergeben, wird ihr klar, mit welcher fast unverzeihlichen Naivität sie damals in ihrer Familie als Teil der Kolonialgesellschaft gelebt hat, wie wenig sie von ihren Eltern, ihrer engsten indonesischen Freundin und ihrem indonesischen Freund wusste – der dann später, nach dem Ende der Kolonialzeit, ihr Mann wurde.

Mit feinen, einfachen Strichen und mit klarsichtiger Melancholie entfaltet sich das exotische Panorama des Koloniallebens der zwanziger und dreißiger Jahre. Es beginnt mit dem idyllischen Kinderdasein auf einer Plantage zwischen Herrenhaus und Hütten, zwischen tropischer Fülle und europäischer Sehnsucht nach Kühle und Aufgeräumtheit. Zwei Jungen wachsen hier wie Brüder auf, der eine ist der Sohn des Plantagenverwalters, der andere der Sohn des eingeborenen Aufsehers. Ihre enge Freundschaft kennt anfangs die inneren Grenzen der kolonialen Gesellschaft nicht, aber mit dem Erwachsenwerden kommt die gegenseitige Entfremdung, und die Versuche, diese zu überbrücken, schlagen fehl. Die Freunde verlieren sich aus den Augen, aus der Idylle wird mehr und mehr eine Kampfzone. Am Ende steht ein Wiedersehen im Zeichen der Gewalt.

Transit

- 115 Seiten

- 5 Lesestunden