Josef König Bücher

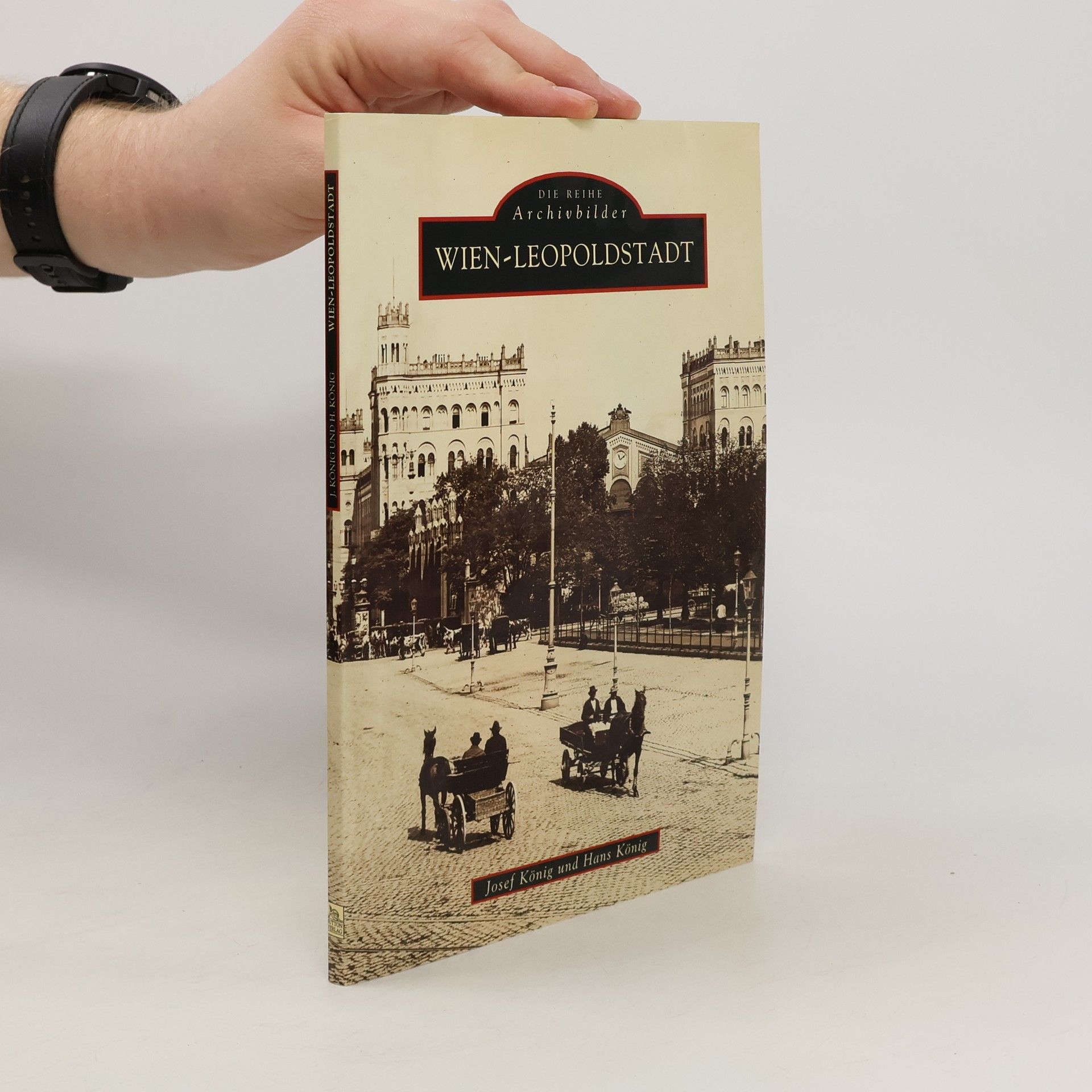

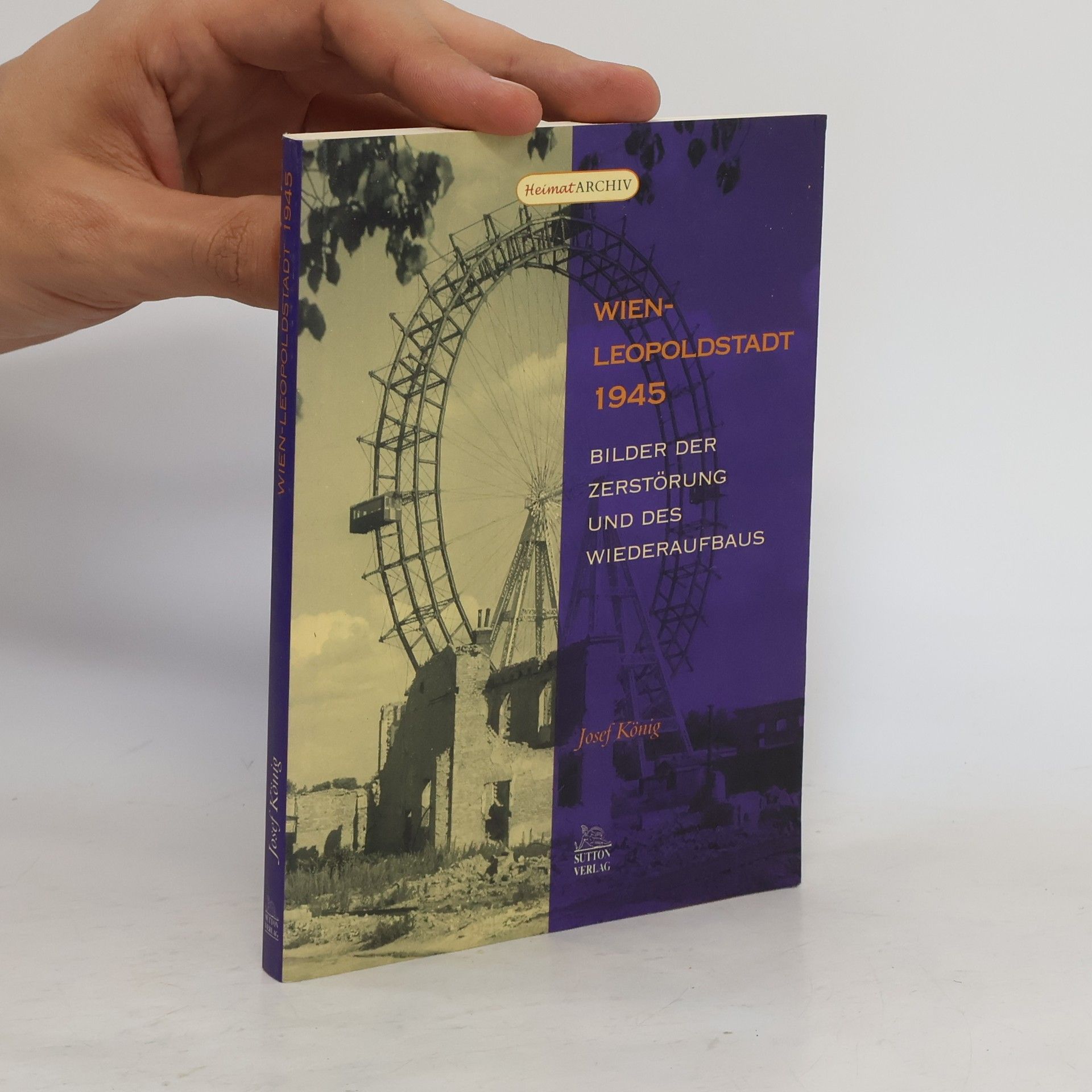

Der Bombenkrieg im Jahre 1944 forderte viele Opfer in der Leopoldstadt. Den Höhepunkt des Schreckens bildeten die Kämpfe im Bereich des Donaukanals um den 10. April 1945 und der schwere Artilleriebeschuss von beiden Seiten der Front. Da die Donaukanalbrücken gesprengt waren, war die Leopoldstadt von jeder Wasserzufuhr abgeschnitten und auf die wenigen Brunnen angewiesen, die jedoch kein Löschwasser liefern konnten. Der größte Flächenbrand tobte damals im Volksprater. Nahezu das gesamte Vergnügungsareal ging innerhalb weniger Stunden in Flammen auf. Das Skelett des Riesenrades blieb als trauriges Mahnmal erhalten. Nach dem Ende der Kämpfe litt die Bevölkerung lange Zeit unter der mangelnden Lebensmittelversorgung. Dieses Buch zeigt Bilder der Zerstörung und des einsetzenden Wiederaufbaues. Mit großem Einsatz bewältigten die Leopoldstädter die schwierige Situation bei Kriegsende. Bis heute profitiert der Bezirk von diesen Wiederaufbauleistungen. Josef König ist vielen Lesern bereits durch seinen historischen Bildband „Wien-Leopoldstadt“ bekannt. Mit diesem Buch präsentiert der Leiter des Bezirksmuseum Leopoldstadt einen spannenden fotografischen Rückblick auf das Jahr 1945 und erinnert an die oft außergewöhnlichen Leistungen der Bewohner seines Bezirkes.

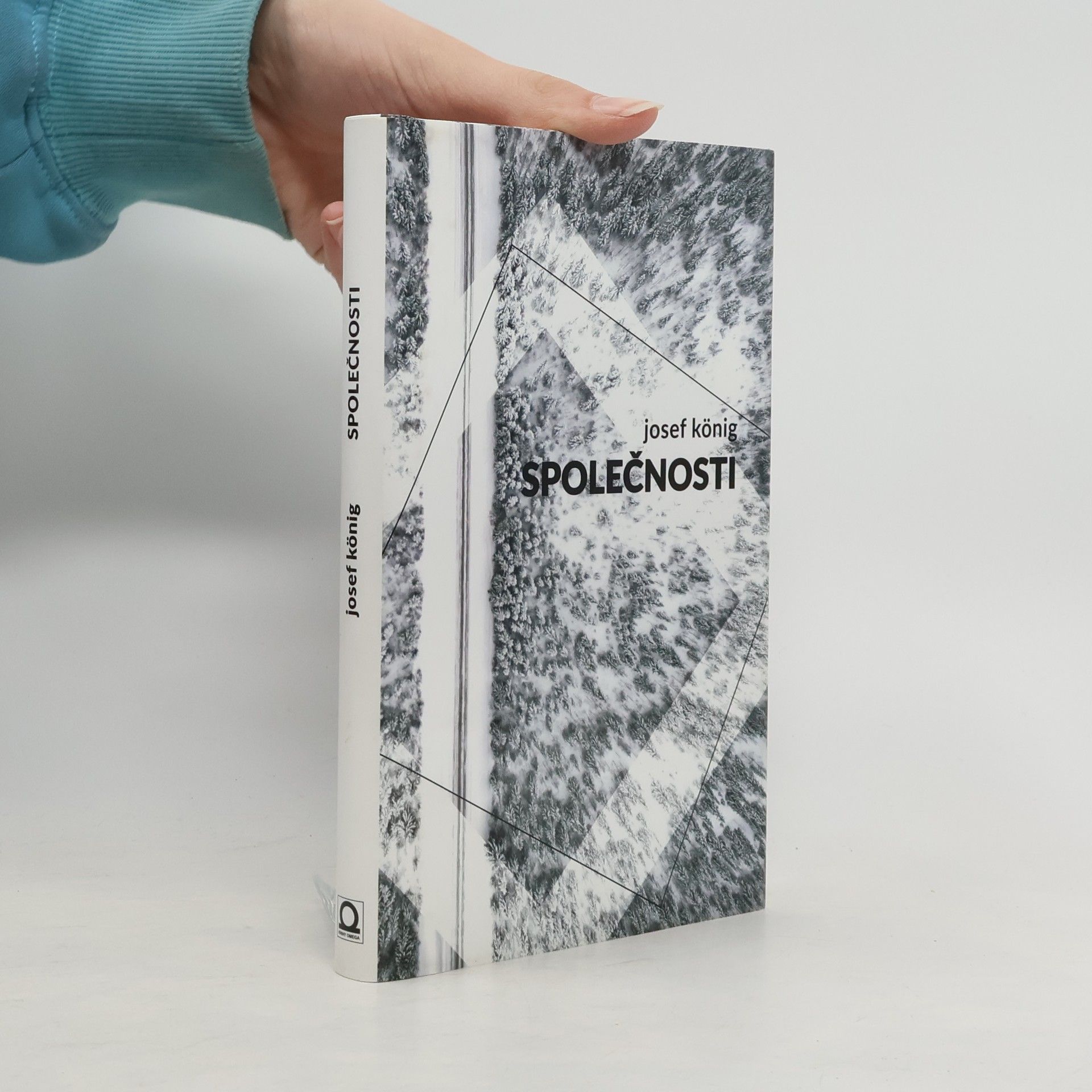

Společnosti

- 128 Seiten

- 5 Lesestunden

Osm nepatrných okamžiků, osm větších rozhodnutí. Na začátku všeho je vždy velká tržnice a záleží pouze na tom, jak kdo nakoupí. Ne každý příběh však musí skončit prohrou. Hodnocení už je na jiných. Sbírka jemně propletených osmi povídek zasazených do současnosti poukazuje na stav dnešní společnosti postavené na bezcitnosti a materiálním životě. Prvotina Josefa Königa, který má za sebou především scenáristickou tvorbu, přináší minimalistické příběhy že života obyčejných lidí.

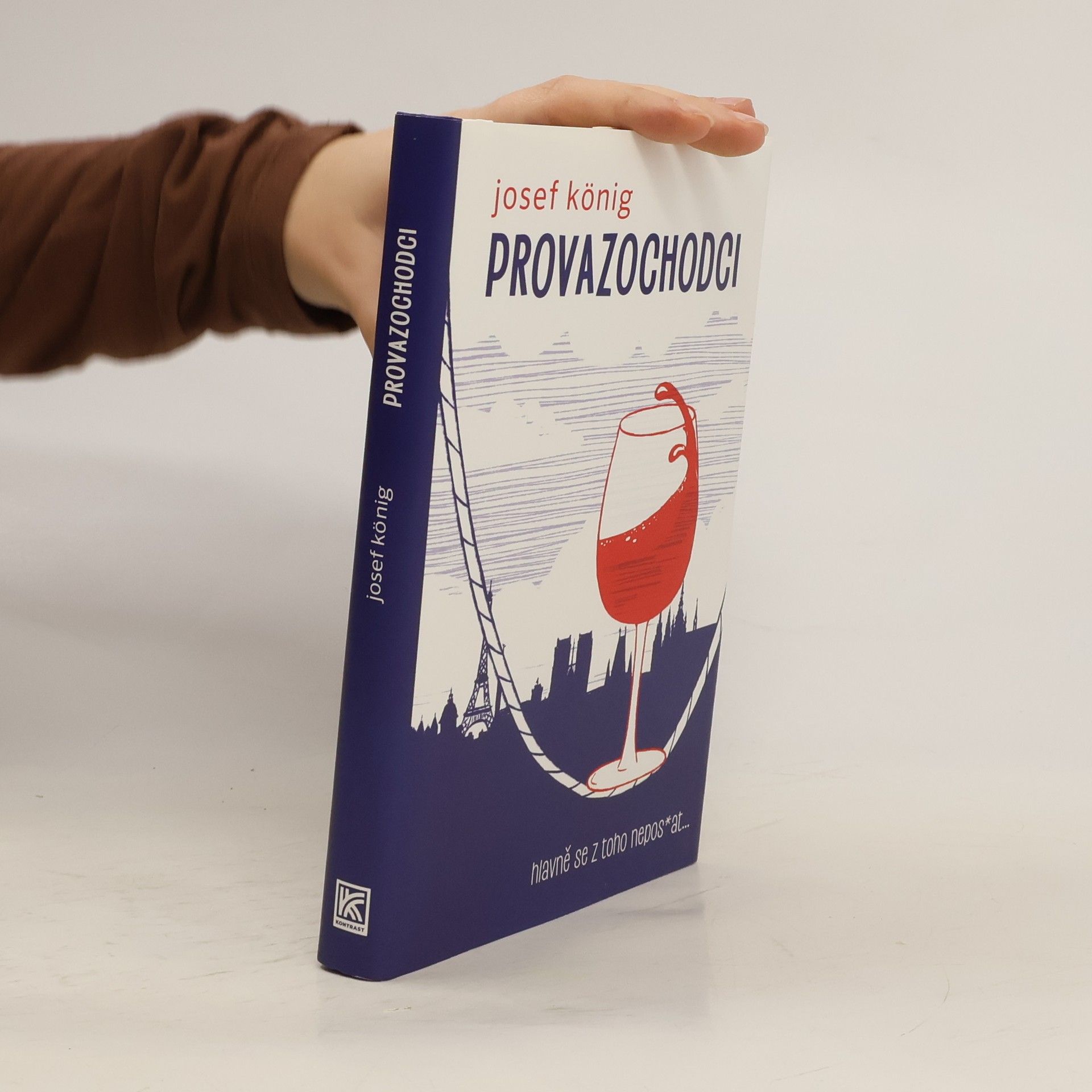

Provazochodci

- 216 Seiten

- 8 Lesestunden

Ono to nějak dopadne, hlavně se z toho nepos*at. Začtěte se do strastiplné cesty mladíka z moravské vesničky, který se vydává do pražských anonymních ulic za vysněnou prací, životní láskou i hvězdným bydlením. A ve výsledku jde vždy jen o jedno – udržet se v pohybu na laně co nejdéle. A když už padat, tak s noblesou i výrazem, že vše jde podle plánu. Josef König si po dvou publikacích s vážnější tematikou (Společnosti, Chata 1879) odskakuje k oddechové notě. Provazochodci jsou jednohubkou pro zlepšení nálady v těžkých dobách. Nic totiž nezahřeje víc než trable někoho jiného. Navíc se Provazochodci mohou konzumovat i bez lékařského předpisu. Bon appétit. (Varování – kniha je určena čtenářům 15+. Obsahuje totiž peprnější výrazy, jednu procítěnou erotickou scénu a především motivační citáty).

Chata 1879

- 135 Seiten

- 5 Lesestunden

Nikdy nevíte, kdo se opravdu dívá! Šest psychických poruch pohybujících se pod dohledem jednoho abstinujícího alkoholika, jedno místo uprostřed Krušných hor a čtrnáct společných dnů. Prožijte s hlavním hrdinou jeho několik posledních let končících na Chatě 1879. Kniha (drama, černá komedie) mohla vzniknout dle skutečných událostí.