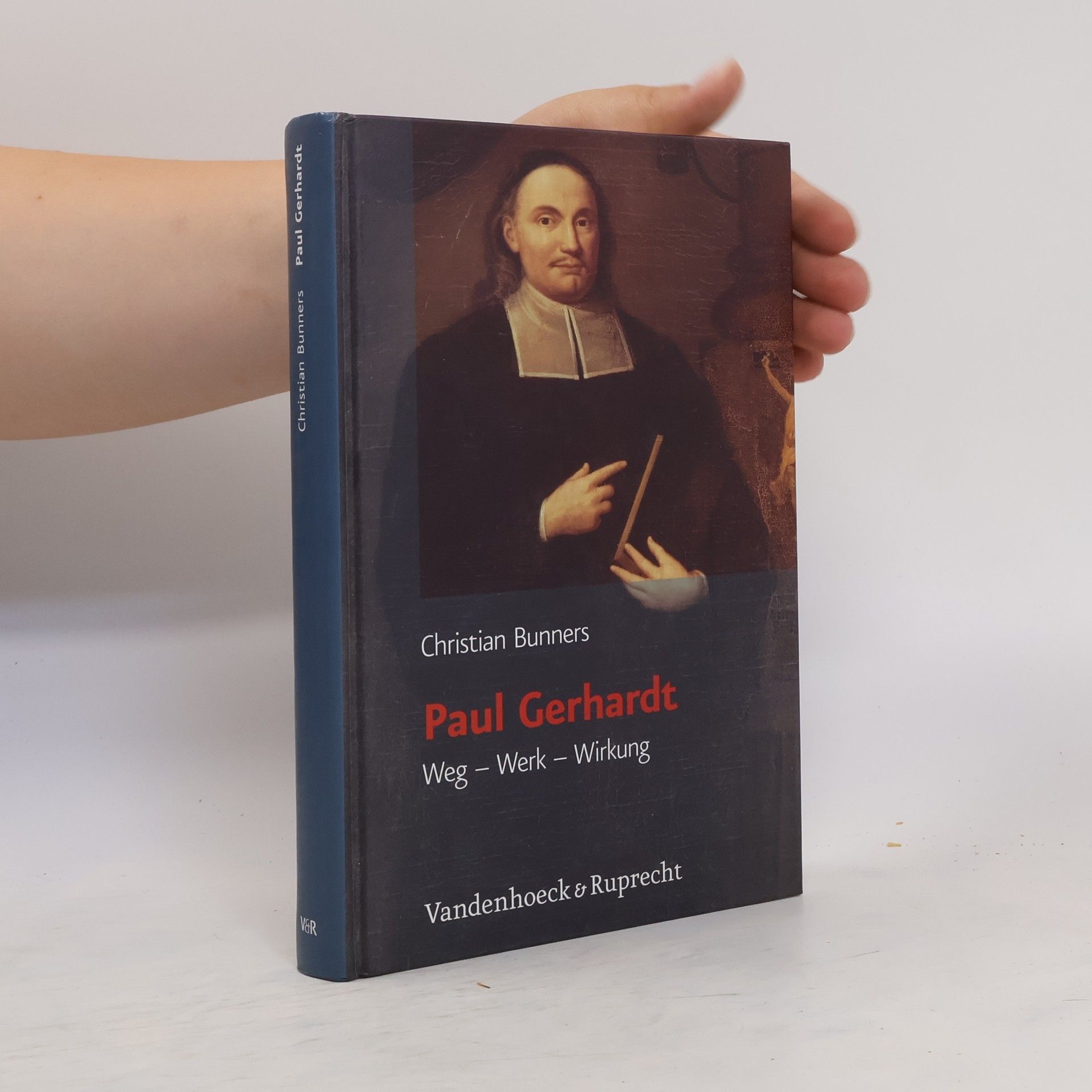

English summary: Paul Gerhardt (1607-1676) is one of the most eminent Baroque poets. This book gives a sophisticated account of Gerhardt's life, work and influence. For almost a century nothing as comprehensive as this work has been published. German description: Zum 400. Geburtstag Paul Gerhardts (1607-1676) legt Christian Bunners die seit fast einem Jahrhundert umfangreichste Gesamtdarstellung zu Leben und Werk des groaen, bis heute bekannten Barockdichters vor. Bunners beschreibt nicht nur ausfuhrlich den Lebensweg Paul Gerhardts, sondern widmet sich ebenso grundlich der Darstellung und Deutung seines Werkes in seiner vielfaltigen Ausstrahlung. Neben kirchen-, frommigkeits- und dichtungsgeschichtlichen Fragen gilt sein Interesse den mentalitats-, musik- und sozialgeschichtlichen Zugangen zu Gerhardts Schaffen. Aus der noch wenig erkundeten Wirkungsgeschichte des groaten Barockdichters deutscher Zunge beschreibt Bunners vor allem seine Ausstrahlung als Liederdichter, aber auch seine internationale und seelsorgerliche Resonanz, beispielsweise bei Philipp Jakob Spener und John Wesley, bei Dietrich Bonhoeffer und Joachim Ernst Berendt. Auch den Resonanzen von Gerhardts Liedern in der Musik- und in der Dichtungsgeschichte, bei Johann Sebastian Bach, Ernst Pepping und im Jazz, bei Theodor Fontane, Thomas Mann und Gunter Grass, geht Bunners in seiner so vielschichtig fundierten wie kenntnisreichen Biographie nach.

Christian Bunners Bücher

Christian Bunners Werk beleuchtet das Leben und Wirken von Dietrich Bonhoeffer, einem Theologen und Widerstandskämpfer, der für eine einladende, sozial verantwortungsvolle „Kirche für andere“ plädierte. Der Band enthält historische Dokumente und verfolgt Bonhoeffers Lebensstationen bis zu seiner Ermordung 1945.

Literatur aus dem Ostseeraum und der Lüneburger Heide

- 160 Seiten

- 6 Lesestunden

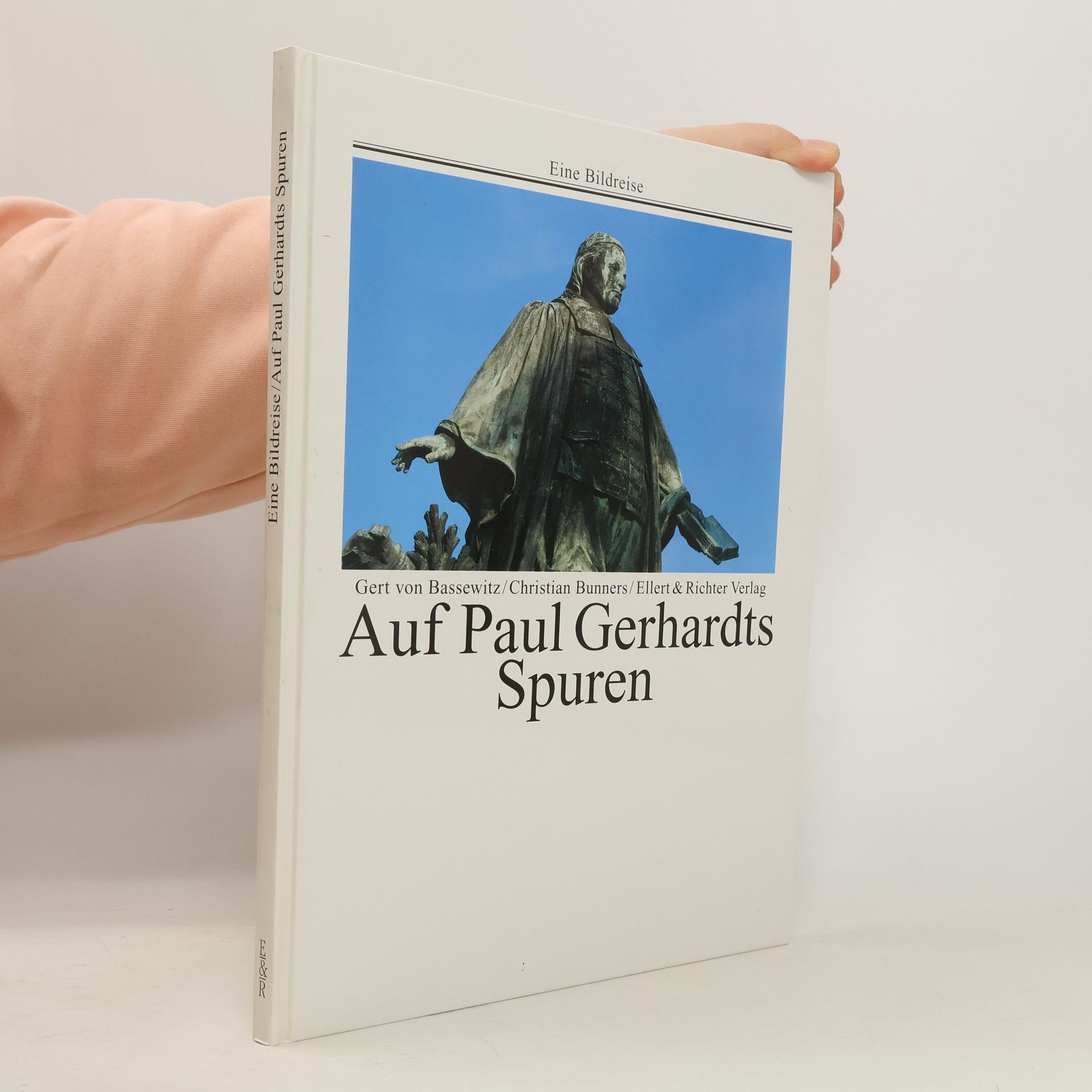

Die Lieder Paul Gerhardts gehören zu den bekanntesten Texten deutscher Dichtung. Übersetzt in vielen Sprachen, sind sie in den meisten Ländern der Erde verbreitet. Vor allem durch die Vertonung Johann Sebastian Bachs wurden sie Teil der musikalischen Weltkultur. Der Dichter selbst dagegen verbrachte sein Leben auf eng umgrenztem Raum und ohne viel sichtbare Spuren zu hinterlassen. Christian Bunners folgt den Wegen Gerhardts von Gräfenhainichen über Grimma und Wittenberg nach Berlin, Mittenwalde und zur letzten Wirkungsstätte des Pfarrers und Poeten im Spreewald. Einfühlsam eröffnet er den Zugang zu den Liedern Gerhardts, indem er ihre Verwurzelung im Leben und Denken des 17. Jahr-hunderts verdeutlicht. Die wichtigsten Liedtexte sind im Verlauf des Kirchenjahres im Anhang zu finden. Gert von Bassewitz fängt in brillanten Farbfotos Landschaften und Wirkungsstätten Gerhardts ein.

Band 13 der Beiträge der Fritz Reuter Gesellschaft enthält die wissenschaftlichen Vorträge, die auf der Jahrestagung der Fritz Reuter Gesellschaft 2002 in Schwerin gehalten wurden.