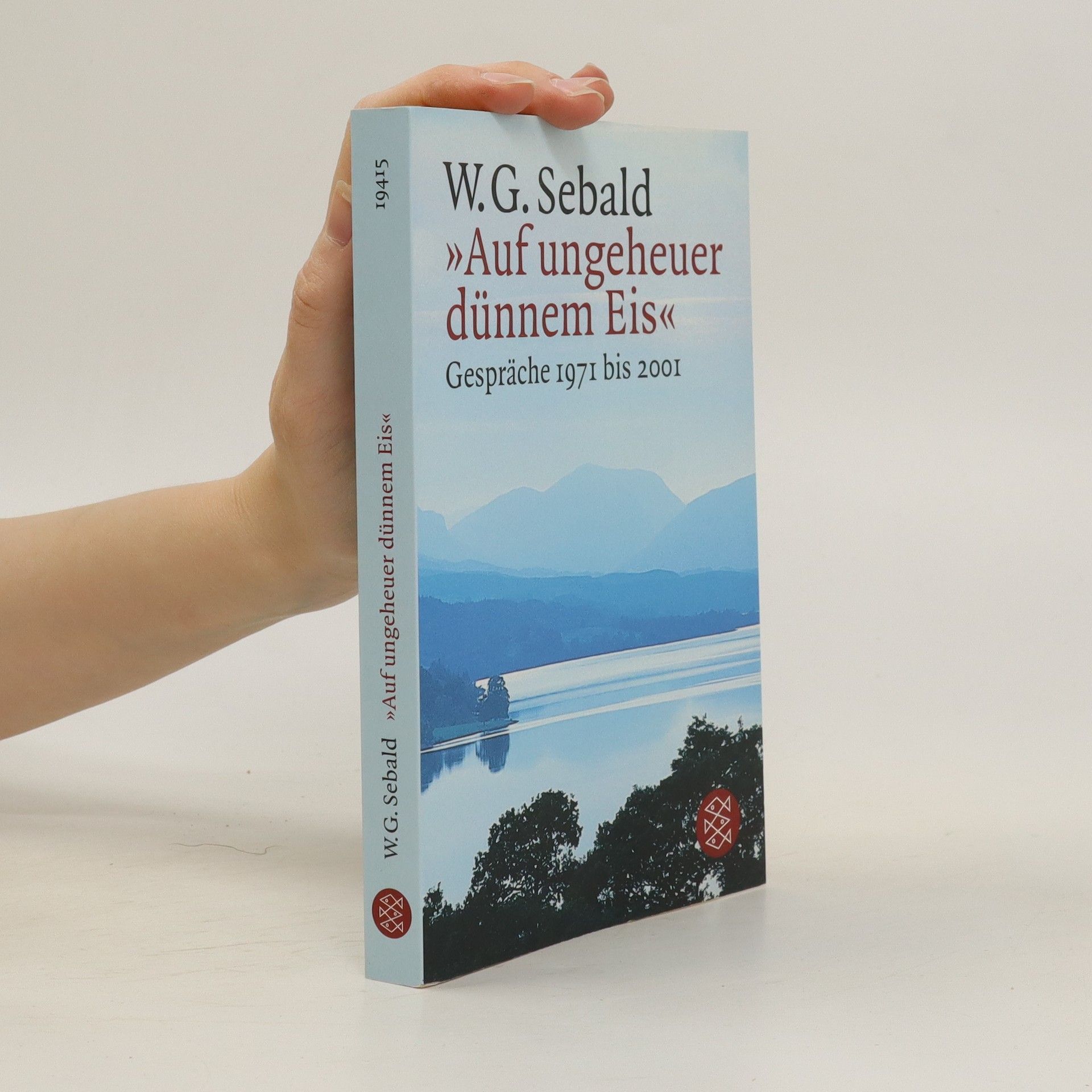

"Auf ungeheuer dünnem Eis"

- 288 Seiten

- 11 Lesestunden

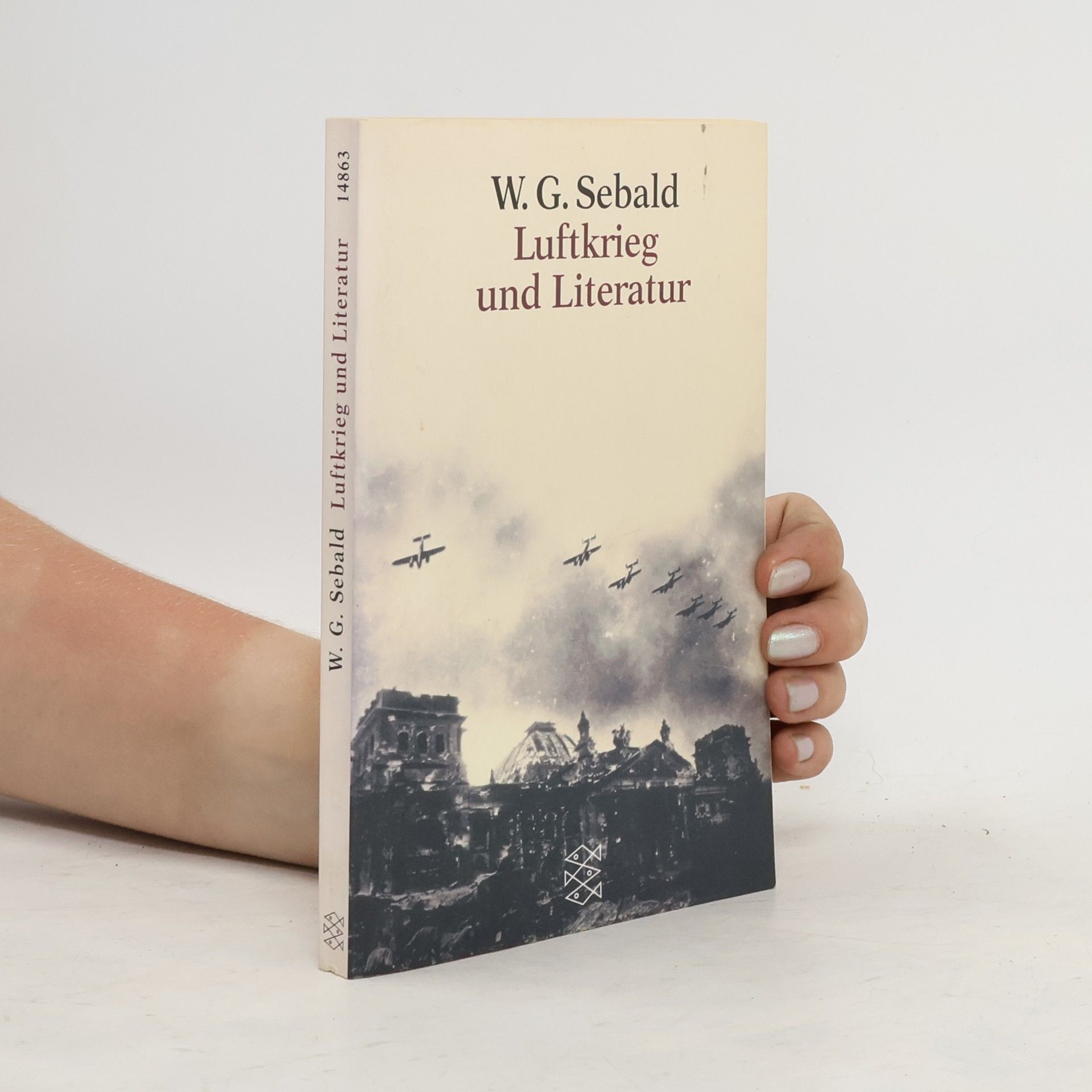

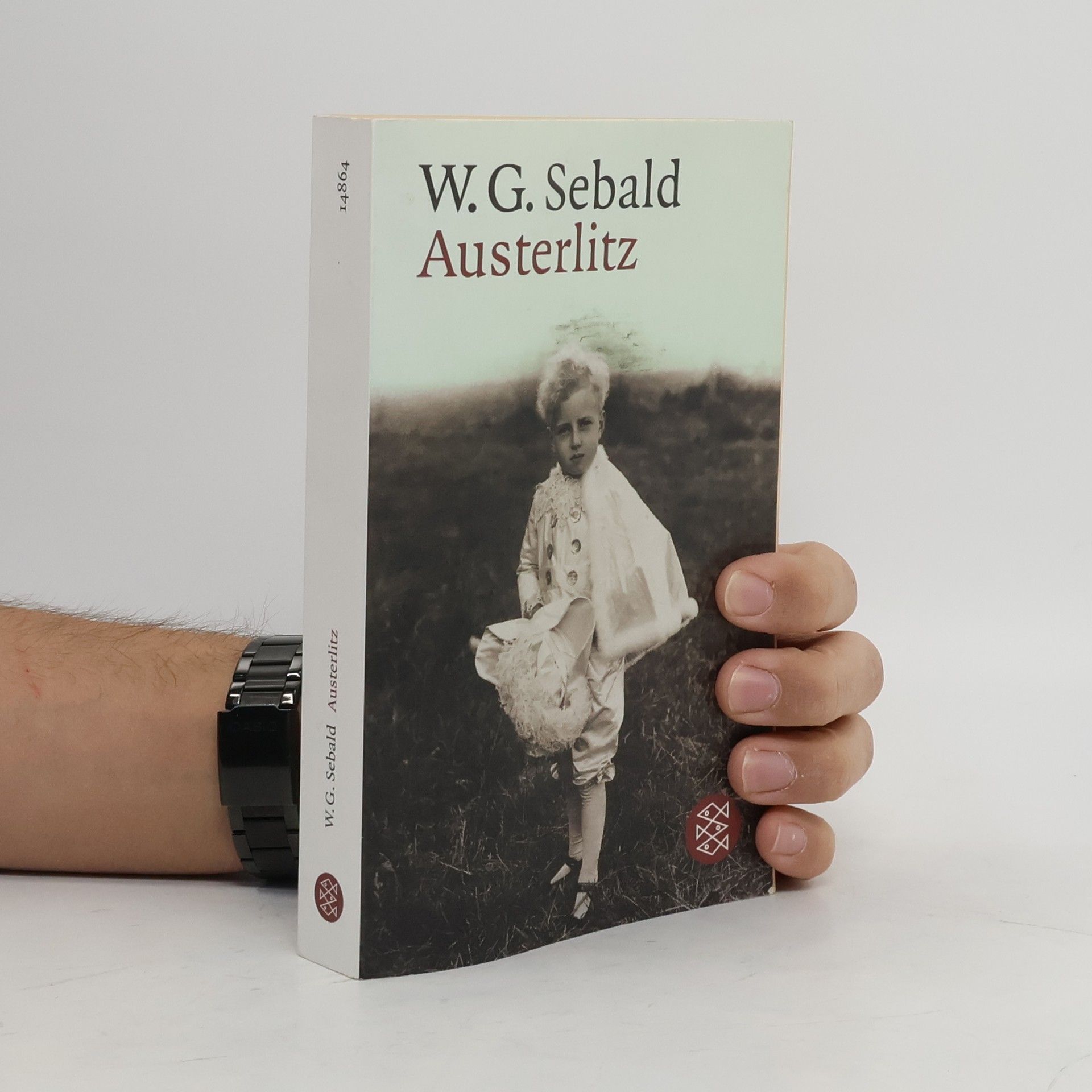

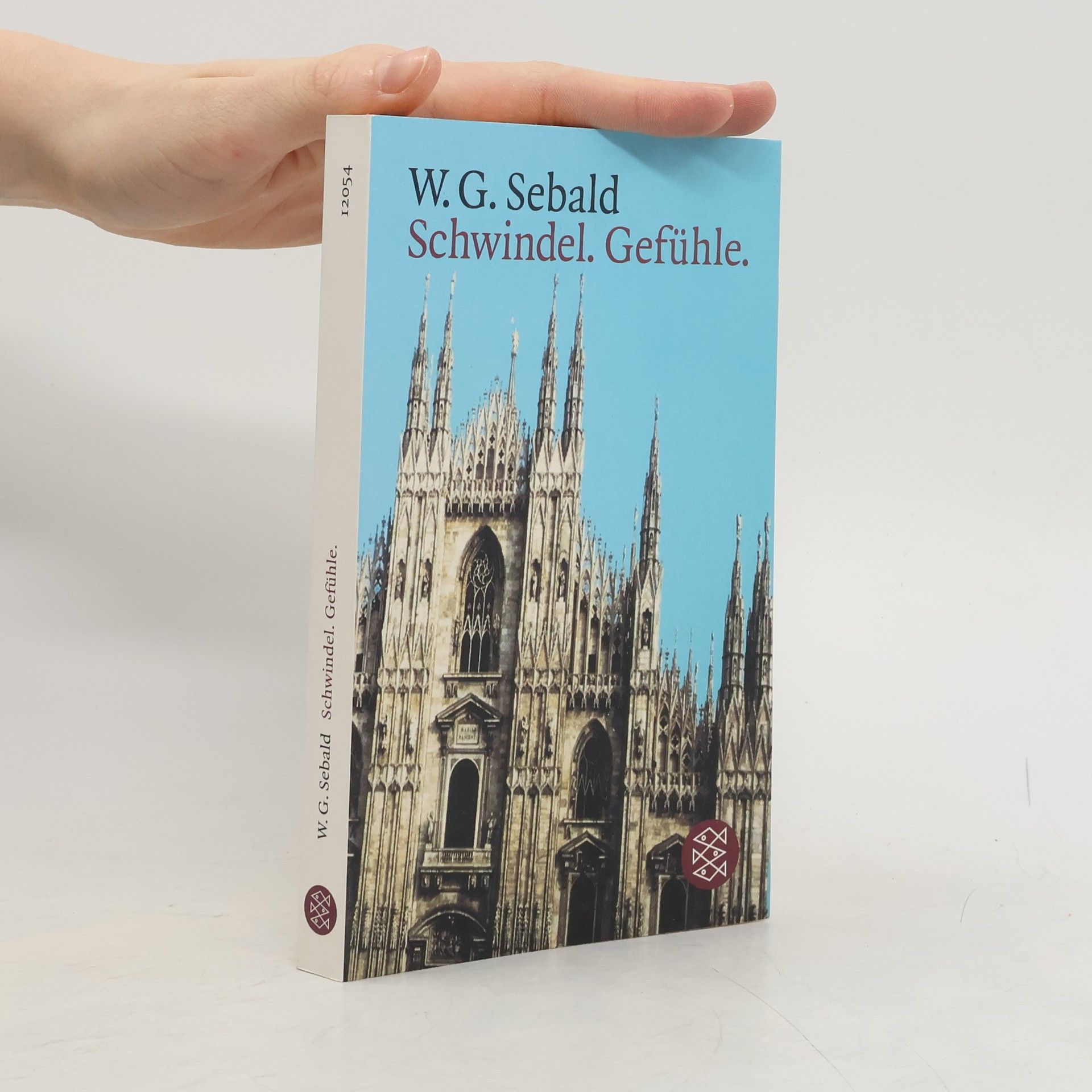

»Die Gefahr, daß man den Verstand verliert, ist nicht gering.« – Wer war W. G. Sebald? Dieser Band fasst zwanzig Gespräche mit W. G. Sebald zu einer ebenso informativen wie poetischen Bestandsaufnahme zusammen. Viele dieser mit wechselnden Interviewpartnern zwischen 1971 und seinem plötzlichen Tod im Jahr 2001 geführten Gespräche werden hier erstmals gedruckt. Sebald spricht darin über sich selbst und seine Bücher, aber auch über sein ungeschrieben gebliebenes Werk.Dies ist ein zentrales Buch, um Sebalds gesamtes Schreiben zu verstehen. Hier wird nicht nur über Literatur gesprochen, sondern zugleich weitererzählt.