Als René Descartes im 17. Jahrhundert die Erkenntnistheorie neu erfand, revolutionierte er mehr als eine philosophische Disziplin. Er begründete ein Denkschema, das das metaphysische und ethische Selbstverständnis der westlichen Moderne umfassend geprägt hat und uns – so Hubert Dreyfus und Charles Taylor – bis heute beherrscht. Da es aber auf falschen Voraussetzungen ruht, muss es final dekonstruiert werden. Dies ist das Ziel ihres Buches. Dazu gilt es, Descartes' wirkmächtigste Idee vom Tisch zu nehmen. Sie lautet, dass wir nie in direkten Kontakt mit der Außenwelt treten, sondern stets vermittelt durch Vorstellungen in unserem Geist. Dreyfus und Taylor zeigen, dass diese Idee bis in die Gegenwart überlebt hat, sogar bei den Philosophen, die behaupten, sie überwunden zu haben. Und sie entwickeln eine Alternative in Rückbesinnung auf eine Traditionslinie, die von Aristoteles bis zu Heidegger und Merleau-Ponty reicht. Anhand von Begriffen wie Dasein, Zeitlichkeit und Verkörperung skizzieren sie ein radikal neues Paradigma, das den Menschen als immer schon in direktem Kontakt mit der Welt begreift: einen robusten pluralen Realismus, der auch in ethisch-politischer Hinsicht einheitsstiftende Kraft hat. Es ist der endgültige Abschied von Descartes – souverän inszeniert von zwei der bedeutendsten Denker unserer Zeit.

Hubert Dreyfus Bücher

Hubert Lederer Dreyfus war Professor für Philosophie an der University of California, Berkeley. Seine Arbeit befasste sich mit Phänomenologie, Existentialismus und den philosophischen Implikationen künstlicher Intelligenz. Ein zentraler Schwerpunkt seiner Forschung war die Kritik am Kognitivismus, wobei er die Bedeutung menschlicher Erfahrung und Verkörperung hervorhob. Er untersuchte die Möglichkeiten und Grenzen von maschineller Kognition und KI im Kontext menschlichen Verstehens.

Uns ist der Sinn des Lebens abhandengekommen. Was tun? Wo suchen? Wir fühlen uns von der Vielfalt der Möglichkeiten überfordert. Früher war es einfacher: In der Antike leiteten die Götter ihre Lieblinge. Die so Geführten empfanden Dankbarkeit – die Welt leuchtete für sie. Können wir dieses Staunen wiederfinden? Ja, meinen die Philosophen Hubert Dreyfus und Sean Dorrance Kelly. Sie betrachten die Geschichte der westlichen Literatur – darunter Homer, Dante, Melville und David Foster Wallace – und plädieren für einen säkularen Polytheismus, in dem der Mensch sich der Welt und allem, was leuchtet, öffnet.

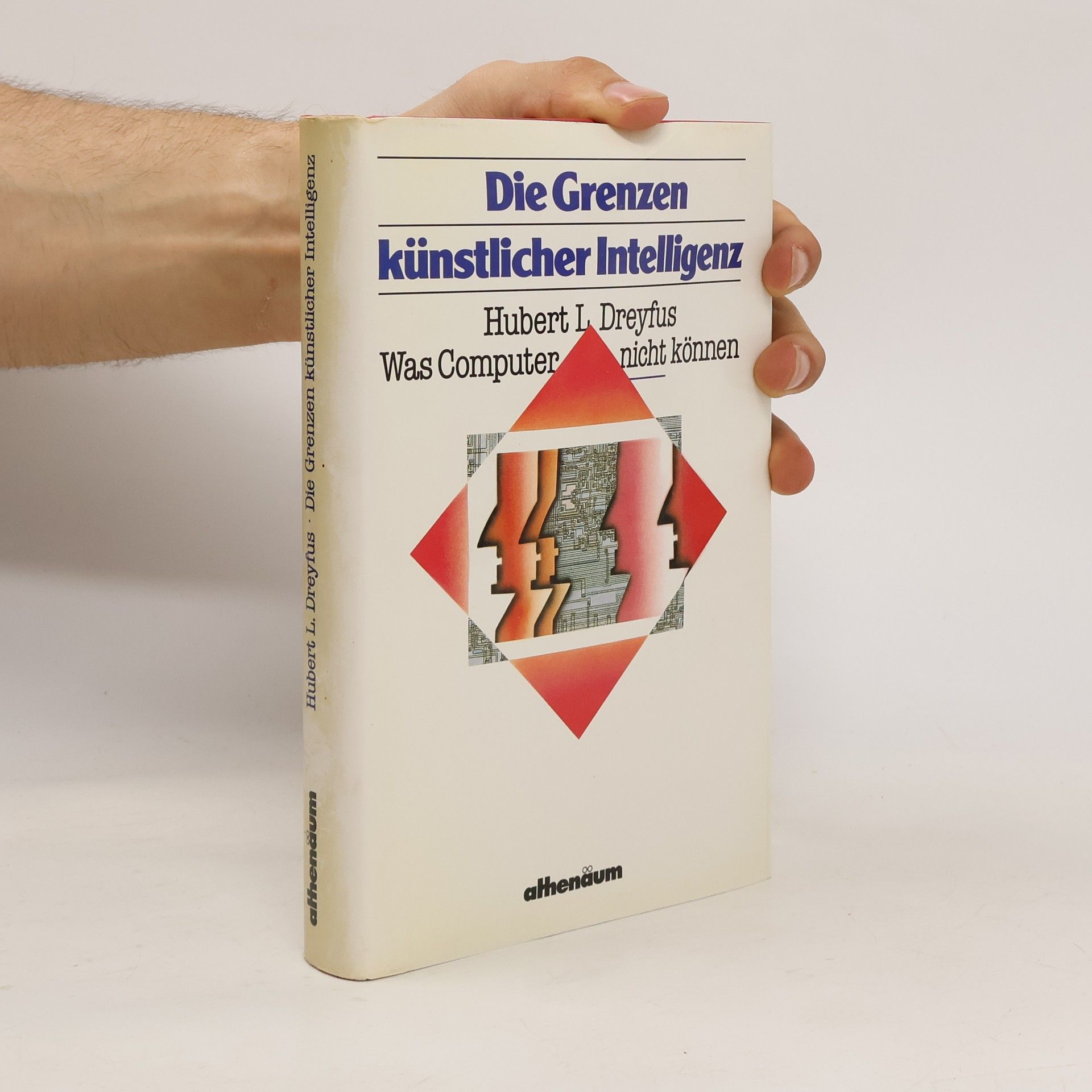

When it was first published in 1972, Hubert Dreyfus's manifesto on the inherent inability of disembodied machines to mimic higher mental functions caused an uproar in the artificial intelligence community. The world has changed since then. Today it is clear that "good old-fashioned AI," based on the idea of using symbolic representations to produce general intelligence, is in decline (although several believers still pursue its pot of gold), and the focus of the AI community has shifted to more complex models of the mind. It has also become more common for AI researchers to seek out and study philosophy. For this edition of his now classic book, Dreyfus has added a lengthy new introduction outlining these changes and assessing the paradigms of connectionism and neural networks that have transformed the field. At a time when researchers were proposing grand plans for general problem solvers and automatic translation machines, Dreyfus predicted that they would fail because their conception of mental functioning was naive, and he suggested that they would do well to acquaint themselves with modern philosophical approaches to human being. "What Computers Still Can't Do" was widely attacked but quietly studied. Dreyfus's arguments are still provocative and focus our attention once again on what it is that makes human beings unique.

Mind Over Machine

- 231 Seiten

- 9 Lesestunden

Defining the limits of computer technology, the authors make a compelling case that binary logic will always be inferior to human intuitive ability. A stunning reaffirmation of human intelligence.

Přestože studie H.L. Dreyfuse a P. Rabinowa je jednou z vůbec prvních knižních publikací věnovaných Michelu Foucaultovi, stále patří k těm nejdůkladnějším a nejoriginálějším knihám, které byly tomuto filosofovi kdy věnovány. Autoři systematicky zkoumají Foucaultovo – v době vydání jejich textu dosud neuzavřené – dílo, přičemž základním výchozím bodem se pro ně stává Foucaultův „metodologický“ spis Archeologie vědění. Na tomto základě potom vymezují Foucaultovo myšlení jak vůči strukturalismu, tak vůči hermeneutice, a interpretují všechny klíčové motivy Foucaultova teoretického projektu: teorii diskursu, subjektu, moci, rozdíl mezi archeologií a genealogií atd. Kniha je doplněna rozhovorem se samotným Foucaultem, a také jeho textem týkajícím se otázky moci.

Pensamiento actual - 4: Recuperar el realismo

- 276 Seiten

- 10 Lesestunden

Según Descartes, el conocimiento existe en forma de ideas, que supuestamente representan el mundo. Esta epistemología -ideas que median entre la realidad externa y nuestra mente- sigue ejerciendo un control sobre el pensamiento occidental. Sin embargo, como muestran Dreyfus y Taylor, el conocimiento consiste en mucho más que en las representaciones explícitas que formulamos. Ganamos en conocimiento del mundo mediante un compromiso corporal con las cosas, las manejamos, nos movemos entre ellas y nos interrogamos sobre su significado.