Fünfzehn Jahre nach seinem Essayband «U & I – Wie groß sind die Gedanken?» wendet sich Nicholson Baker ein weiteres Mal diversen Problemen der Welterklärung zu und erzeugt bei ihrer Lösung eine funkensprühende, lachmuskelstrapazierende und zugleich stark informationshaltige Kunst. Die hier versammelten Perlen seiner Essayistik beschäftigen sich unter anderem mit der spezifischen Plattheit von Murmeltierschwänzen, der richtigen Technik des Abschreibens, dem Drachensteigenlassen, dem Gondelverkehr in Venedig, mit «Sex and the City» um 1840, mit dem kometenhaften Aufstieg der Lesegeräte sowie dem Rasenmähen. Klug, unterhaltsam und voller überraschender Entdeckungen.

Nicholson Baker Bücher

Nicholson Baker ist für seine scharfe Beobachtung des Alltagslebens bekannt und wandelt scheinbar alltägliche Momente in tiefgründige Erlebnisse um. Sein Stil zeichnet sich durch präzise Prosa und eine unerschrockene Konzentration auf Details aus, die die verborgenen Komplexitäten unserer Welt offenbaren. Baker befasst sich mit Themen wie Erinnerung, Zeit und der Natur der Realität, oft mit feinem Witz und Ironie. Seine Werke laden die Leser ein, über den ständigen Fluss der Existenz und die erstaunliche Schönheit des Alltäglichen nachzudenken.

Es begann mit einem Artikel von Nicholson Baker in «The New Yorker», der die Computerisierung von Bibliothekskatalogen kritisierte und deren Einfluss auf den Charme und die Effizienz eines Bibliotheksbesuchs beleuchtete. Daraufhin erfuhr er von der San Francisco Public Library, die aufgrund von Platzmangel hunderte von Büchern auf eine Müllkippe brachte. Seine Recherchen führten ihn zu den großen amerikanischen und englischen Bibliotheken, die wertvolle Zeitungsbestände nach der Mikroverfilmung auflösten. Baker entdeckte eine Lobby von Bibliothekaren, die von Fortschrittswahn und Raumnot getrieben sind und die Behauptung aufstellen, dass gedrucktes Material auf säurehaltigem Papier «zu Staub verfallen» werde. Diese Gruppe produziert fehlerhafte und benutzerunfreundliche Mikroverfilmungen und digitalisiert Bücher, obwohl die technische Infrastruktur unzureichend ist. Sie ignorieren die Warnungen von Kollegen, die sich für den Erhalt des Bestehenden einsetzen. Der Text informiert und argumentiert, während er die Kraft eines ironischen Manifests entfaltet, das in Amerika zu lebhaften Diskussionen geführt hat. Es wird beschrieben, wie Bibliothekare, oft unbemerkt, über das Schicksal von Büchern entscheiden, indem sie lediglich eine Seite umknicken und deren Zustand beurteilen.

„Was für ein Glück, dass es Nicholson Baker gibt.“ Thomas Steinfeld, Süddeutsche Zeitung Paul Chowder - der „Anthologist“ - kommt nicht so richtig in die Gänge. Er ist ein Lyriker, der ab und zu mal ein Gedicht veröffentlicht hat und gerade an der Einleitung zu einer neuen Lyrik-Anthologie sitzt. Sein Erfolg hält sich bislang in Grenzen, seine Freundin Roz hat ihn erst kürzlich verlassen, und gleichzeitig denkt er an die großen Dichter der Vergangenheit, die weitaus Schlimmeres erdulden mussten und sich daher zu Recht beklagen durften. Allerdings hat er angekündigt, eine Reihe von wunderbaren Geheimnissen, Tipps und Tricks über die Poesie zu verraten, und da sieht es so aus, als würde die Einleitung etwas länger werden, als er eigentlich gedacht hatte. Was sich nun entspinnt, ist eine außerordentlich unterhaltsame und faszinierende Liebesgeschichte über die Poesie: von Tennyson , Swinburne und Yeats bis zu den Modernen und der Redaktion des New Yorker . Was Paul Chowder uns zu erzählen hat, macht deutlich, wie unendlich wichtig Gedichte für unser Leben sind - das wird Paul selbst erst im Erzählen richtig klar. Das Ergebnis ist ein romantischer, komischer und äußerst geistreicher Roman.

Sabine Hedinger, geb. 1953, studierte Erziehungswissenschaften, Soziologie sowie Jugend- und Familienrecht in Göttingen; sie arbeitete in Gainesville, Florida, mit jugendlichen Opfern von häuslicher Gewalt und Missbrauch und gründete eine alternative Sprachschule in Göttingen. Seit 1984 arbeitet sie als literarische Übersetzerin und übertrug wichtige Autorinnen und Autoren wie u. a. Joan Didion, Joyce Carol Oates, Bret Easton Ellis, Fay Weldon, Rachel Cusk ins Deutsche. Im Jahr 2000 wurde sie mit dem Ledig-Rowohlt-Preis ausgezeichnet. Sabine Hedinger lebt seit 1999 in Vincennes/Frankreich. Nicholson Baker wurde 1957 in Rochester, New York, geboren. Er studierte u. a. an der Eastman School of Music und lebt heute in South Berwick, Maine. Er hat zahlreiche Romane und Sachbücher veröffentlicht. 1997 erhielt er den Madison Freedom of Information Award, 2001 den National Book Critics Circle Award für «Der Eckenknick», 2014, zusammen mit seinem Übersetzer, den Internationalen Hermann-Hesse-Preis. Zuletzt erschienen von ihm «Eine Schachtel Streichhölzer», «Menschenrauch», «Haus der Löcher» und die Essaysammlung «So geht’s».

Norys Storys

- 319 Seiten

- 12 Lesestunden

Eike Schönfeld, geboren 1949 in Rheinsberg, promovierte über Oscar Wilde, lebt als freier Übersetzer, Lektor und Autor in Hamburg. Er übersetzte u. a. J. D. Salinger, Jonathan Franzen und Jeffrey Eugenides und wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, zuletzt mit dem Christoph-Martin-Wieland-Preis 2013 und dem Hermann-Hesse-Preis 2014. Nicholson Baker wurde 1957 in Rochester, New York, geboren. Er studierte u. a. an der Eastman School of Music und lebt heute in South Berwick, Maine. Er hat zahlreiche Romane und Sachbücher veröffentlicht. 1997 erhielt er den Madison Freedom of Information Award, 2001 den National Book Critics Circle Award für «Der Eckenknick», 2014, zusammen mit seinem Übersetzer, den Internationalen Hermann-Hesse-Preis. Zuletzt erschienen von ihm «Eine Schachtel Streichhölzer», «Menschenrauch», «Haus der Löcher» und die Essaysammlung «So geht’s».

Unabh. Forts. v. "Der Anthologist". - Der Protagonist, der amerikanische Lyriker Paul, erzielt einen beruflichen Achtungserfolg, träumt von Musik und Tabaksorten, jagt seiner Ex-Freundin hinterher und liebt das Leben mit allen Kompromissen

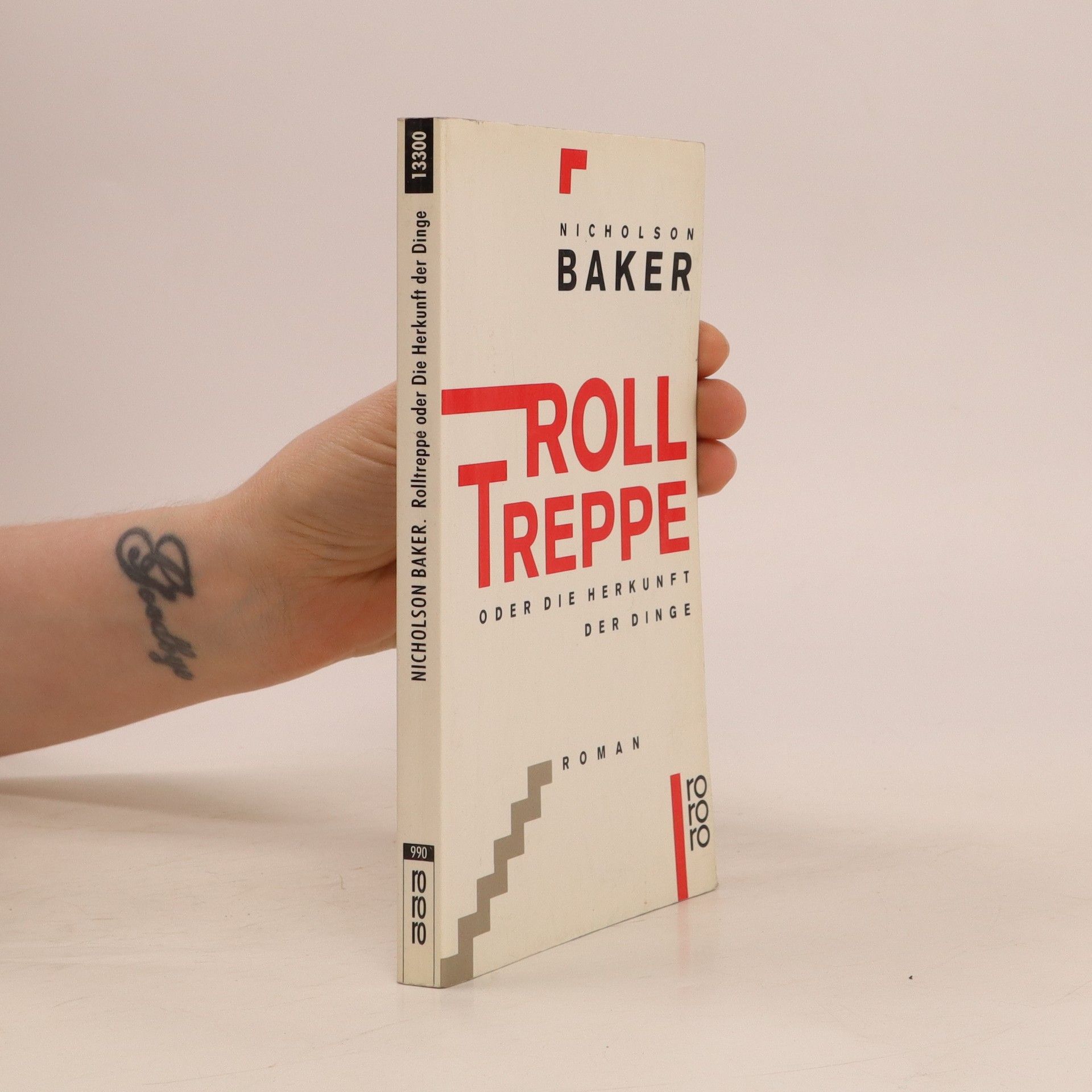

Rolltreppe oder die Herkunft der Dinge

- 221 Seiten

- 8 Lesestunden

Nicholson Baker, der «erbarmungslos amüsante Philosoph des Materiellen» (FAZ), denkt in seinen überraschenden Essays nicht nur über die meßbare Größe von Gedanken nach, oder über eine Theorie des Meinungswandels, sondern auch über das Wetter, die Technik des Nagelschneidens und sexuelle Empfindungen. Kernstück ist ein fulminanter Text über seinen Lieblingsautor John Updike. Essays als Vergnügen!

Die Fermate

- 393 Seiten

- 14 Lesestunden

Eike Schönfeld, geboren 1949 in Rheinsberg, promovierte über Oscar Wilde, lebt als freier Übersetzer, Lektor und Autor in Hamburg. Er übersetzte u. a. J. D. Salinger, Jonathan Franzen und Jeffrey Eugenides und wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, zuletzt mit dem Christoph-Martin-Wieland-Preis 2013 und dem Hermann-Hesse-Preis 2014. Nicholson Baker wurde 1957 in Rochester, New York, geboren. Er studierte u. a. an der Eastman School of Music und lebt heute in South Berwick, Maine. Er hat zahlreiche Romane und Sachbücher veröffentlicht. 1997 erhielt er den Madison Freedom of Information Award, 2001 den National Book Critics Circle Award für «Der Eckenknick», 2014, zusammen mit seinem Übersetzer, den Internationalen Hermann-Hesse-Preis. Zuletzt erschienen von ihm «Eine Schachtel Streichhölzer», «Menschenrauch», «Haus der Löcher» und die Essaysammlung «So geht’s».