Die Grundlagen und Voraussetzungen unserer modernen Wissenschafts- und Wissenskonzeptionen wurden in der Antike gelegt. Dieser erste Band einer Geschichte der Naturwissenschaft macht das Gefüge der uns heute leitenden, uns ausrichtenden und auch der von uns verdrängten Konzeptionen in seinen wesentlichen historischen Schritten erkennbar. Stufen der Problembearbeitung und des Problemverstehens werden in ihren jeweils eigenen Horizonten beschrieben und in den daraus folgenden Anregungen und den dabei immer wieder neu eingestellten Rahmenbedingungen dargestellt. Die hier erzählte Genese unserer Wissenschaftskultur setzt mit den ersten Versuchen einer Systematisierung von Wissen ein, der Notation der Zahlen, und führt über den Vorderen Orient, Griechenland und Rom bis in die Spätantike.

Olaf Breidbach Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)

Olaf Breidbach war ein deutscher Philosoph, Biologe und Wissenschaftshistoriker. Seine Arbeit befasste sich mit den tiefgreifenden Verbindungen zwischen wissenschaftlicher Forschung und philosophischem Denken. Er untersuchte die Art und Weise, wie wissenschaftliches Verständnis unsere Wahrnehmung der Welt und unseren Platz darin prägt. Breidbachs Ansatz umfasste oft eine interdisziplinäre Perspektive, die beide von ihm untersuchten Bereiche bereicherte.

Johann Christian Reil

Universalmediziner, Stadtphysikus, Wegbereiter von Psychiatrie und Neurologie

- 288 Seiten

- 11 Lesestunden

Johann Christian Reil (1759–1813) verwendete erstmals den Ausdruck der »Psychiatrie« und wurde damit zum Wegbereiter dieser Fachrichtung. Die Wiederentdeckung seiner Persönlichkeit in der modernen Forschung richtete sich vornehmlich auf diesen Aspekt seines Schaffens. Jedoch lässt diese Perspektive auf Reil weite Teile seines Wirkens als Hallenser Universitätsprofessor, Stadtphysikus und romantischer Naturphilosoph unberührt. Die in diesem Buch vereinten Beiträge knüpfen an die aktuelle psychiatriehistorische Diskussion an, nehmen ein kritisches Resümee der bisherigen Forschung zu Reil vor und weiten dabei den Blick auf seine Person aus. Anatomen, Psychiater, Germanisten sowie Medizin- und Wissenschaftshistoriker nehmen Betrachtungen aus jeweils fachspezifischer Perspektive vor. Somit nähert sich der Band auf interdisziplinäre Weise den verschiedenen Facetten Reils und seinen Impulsen für die moderne Psychiatrie und Neuroanatomie. Mit Beiträgen von Olaf Breidbach, Jürgen Brunner, Dietrich von Engelhardt, Saskia Gehrmann, Kai Torsten Kanz, Frank Pillmann, Heidi Ritter, Dan Rujescu, Elke Schlenkrich, Maximilian Schochow, Rüdiger Schultka, Florian Steger, Christina Vanja und Dagmar Varady-Prinich

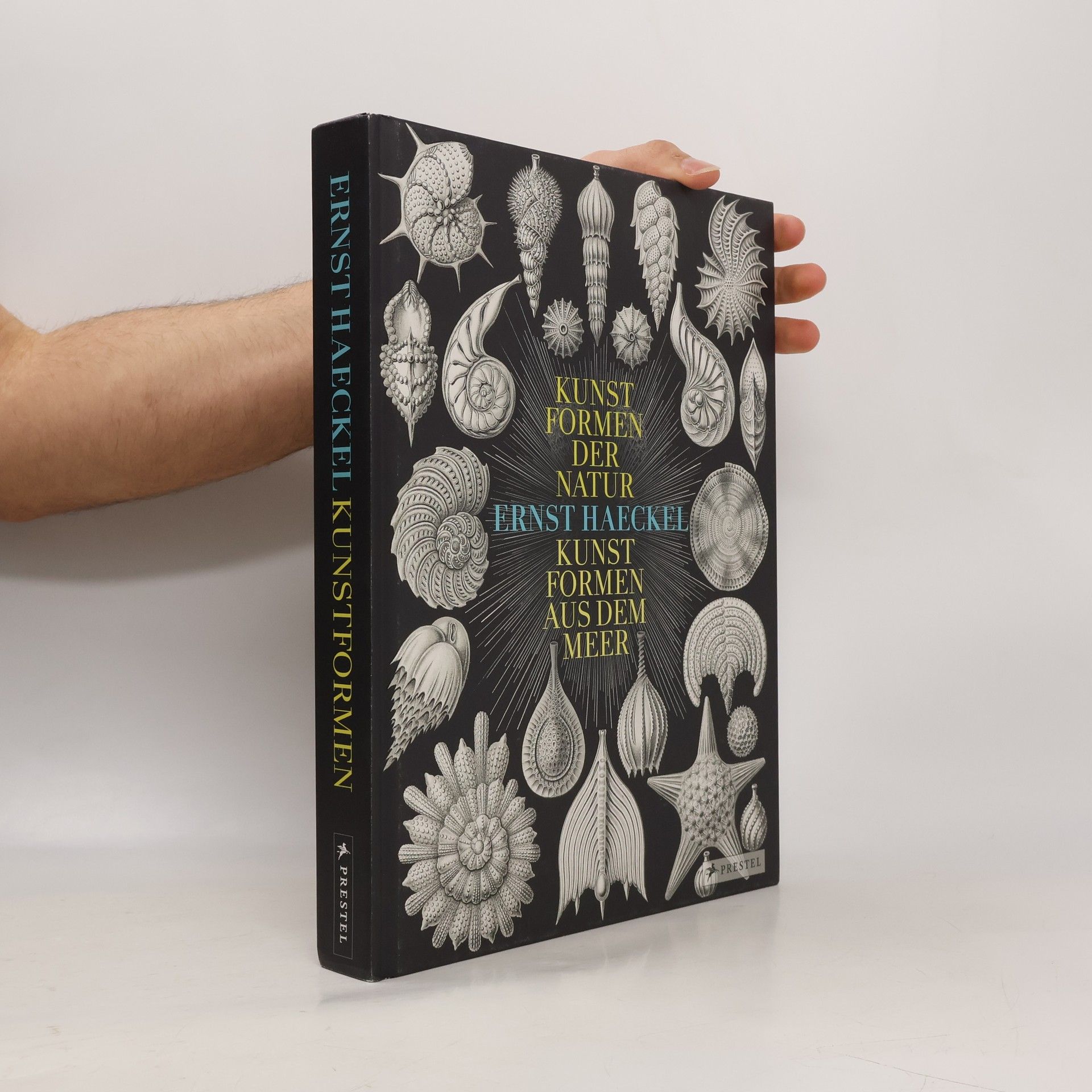

Kunstformen der Natur - Kunstformen aus dem Meer

- 335 Seiten

- 12 Lesestunden

1862 erschien erstmals Ernst Haeckels bahnbrechendes Werk „Atlas der Radiolarien”, in dem er bis dahin unbekannte einzellige Meereslebewesen auf minutiös gezeichneten und lithografierten Farbtafeln darstellte. Jahrzehnte später präsentierte er ein noch breiteres Formenspektrum in den „Kunstformen der Natur”, bis heute eine unerschöpfliche Inspirationsquelle für Kreative aus den verschiedensten Bereichen. Die vorliegende Publikation führt nun erstmals 135 Tafeln aus beiden Werken in einem Band zusammen, kommentiert von zweien der besten Kenner des Haeckel‘schen Werkes, Olaf Breidbach und Irenäus Eibl-Eibesfeldt.

Jahrbuch für europäische Wissenschaftskultur

Yearbook for European Culture of Science

In der Diskussion um Urteilsgrundlagen und Geltungsansprüche moderner Wissenschaften verweisen die Geisteswissenschaften häufig auf den sogenannten hermeneutischen Zirkel, der besagt, daß man immer nur nach den Mustern seiner Kultur zu denken vermag. Aber auch die Naturwissenschaften sind Teil unserer Kultur, und deren Objektivität wäre demnach ebenfalls historisch zu relativieren. Wie innerhalb dieser Relativierung dennoch Positionen bezogen und Orientierungen gefunden werden können, zeigt Olaf Breidbach in seinem neuen Buch. Er plädiert für eine konsequente, radikale Historisierung, die einen Weg weist, wie wir uns in unserer Geschichte selbst vergewissern und im Relativen zurechtfinden können.

Experimentelle Wissenschaftsgeschichte

- 294 Seiten

- 11 Lesestunden

Die experimentelle Wissenschaftsgeschichte rekonstruiert in ihrem Vorgehen das Verfahren der historischen Wissenschaften. Sie bezieht sich nicht nur auf die Quellen, die in der Tradition der Wissenschaften selbst übermittelt wurden, sondern auch auf Aussagen über Handlungspraktiken der Wissenschaften, deren historische Geräte und deren Materialien. Sie stellt derartige Praktiken nach, rekonstruiert mit ihnen vormalige Verfahren, Gerätschaften und den Umgang mit ihnen und ist somit in ihrem methodischen Ansatz selbst experimentell. Ziel der experimentellen Wissenschaftsgeschichte ist ein Verständnis des Zusammenhangs von Objekten, Praktiken, Ideen und handelnden Subjekten in den historischen Wissenschaften. Das Forschungszentrum Laboratorium Aufklärung untersucht die Grundlagen der im langen 18. Jahrhundert angelegten Moderne und setzt diese kritisch zu den gegenwärtigen Entwicklungen in Staat, Gesellschaft, Religion, Wissenschaft und Künsten in Beziehung.

Neue Wissensordnungen

Wie aus Informationen und Nachrichten kulturelles Wissen entsteht

- 181 Seiten

- 7 Lesestunden

In der heutigen Gesellschaft wird Wissen anstelle materieller Dinge produziert. Kultur, als das Netzwerk aller möglichen Interaktionen in einer menschlichen Gesellschaft, fixiert und transformiert das historisch gewachsene Wissen, das diese Kultur prägt. Wissen ist nicht einfach die Summe individueller Köpfe, da es im Kontext der jeweiligen Kultur entsteht und verankert wird. Die Frage stellt sich, welche Kriterien Wissen und Information bestimmen und wie sie voneinander abzugrenzen sind. Informationen sind zunächst Mitteilungen oder Nachrichten, die bewertet und in den Kontext bereits vorhandener Informationen eingeordnet werden müssen. In dieser Strukturierung entsteht Wissen, indem die Informationen zu einem kohärenten Ganzen werden, das mehr ist als die Summe seiner Teile. Der Autor untersucht die Rahmenbedingungen, in denen Wissen entsteht, und identifiziert eine übergeordnete Instanz, die es ermöglicht, Daten zu bewerten. Der Text verbindet alte philosophische Traditionen mit modernen neurobiologischen Erkenntnissen und den mathematisch-technischen Funktionen der Wissenschaftskultur. Eine evolutionäre Perspektive führt zu der Erkenntnis, dass die Vorstellung von absolutem Wissen, das in einer über der Natur stehenden Autorität verankert ist, nicht haltbar ist.

Bilder des Wissens

Zur Kulturgeschichte der wissenschaftlichen Wahrnehmungen

Die Geschichte der wissenschaftlichen Wahrnehmungen verdeutlicht die enge Verknüpfung von Wissenschaft und Kultur. Sehen ist mehr als nur die Wahrnehmung der Realität; die Objektivität der Naturwissenschaften hängt von einem Beobachter ab. Wahrheiten entstehen nicht einfach durch bloßes Wahrnehmen. Das Buch erkundet, wie wir uns der naturwissenschaftlichen Erfahrung sicher sein können, indem es die Entwicklung der Weltbilder der Wissenschaften über die Geschichte hinweg analysiert. Es skizziert die wesentlichen Phasen der wissenschaftlichen Beobachtungen von der Antike bis zur Neuzeit und beleuchtet das Verhältnis von Erfahrung, Beobachtung und Experiment. Breidbach zeigt auf, wie in den wissenschaftlichen Beobachtungen neue Facetten einer Wahrnehmungskultur entstanden sind und wie diese zu bewerten sind. Zu den Themen gehören die Wissenschafts-Geschichte des Beobachtens, mittelalterliche Buch- und Tafelbilder, die Standardisierung der Beobachtung sowie bedeutende Entdeckungen wie der freie Fall von Galileo Galilei und der Blutkreislauf von William Harvey. Weitere Aspekte umfassen die Rolle von Bildern und Illustrationen in der Wissenschaft, Galileis Monde, Pflanzenbilder, Mikrophotographien und Haeckels Embryonenbilder sowie die Archäologie des Blickes und die Wissenschaftstheorie.

Naturwissenschaften um 1800

Wissenschaftskultur in Jena–Weimar

Im Raum Jena-Weimar bildeten sich um 1800 wesentliche Aspekte des heutigen Konzepts von Naturwissenschaften heraus. Der Band zeichnet diese Entwicklungen unter den Rubriken »Naturphilosophie und Wissenschaften«, »Strukturen wissenschaftlicher Gesellschaften und Sammlungen« und »Rezeption der Jenaer Naturwissenschaft« nach. Für ein Verständnis der Entwicklung der Naturwissenschaften ist die Analyse der Wissenschaftskultur in Jena-Weimar um 1800 zentral. Der Band versucht, diese eingehender darzustellen. Im ersten Teil »Naturphilosophie und Wissenschaften« wird der Bogen von Grundbegriffen der Naturphilosophie und exemplarischen Ausführungen zu einzelnen naturphilosophischen Konzeptionen hin zur Bedeutung der Wissenschaften vom Menschen für die Philosophie dieser Zeit geschlagen. Im zweiten Teil »Strukturen wissenschaftlicher Gesellschaften und Sammlungen« wird die Bedeutung dieser Strukturen für die Entwicklung der Wissenschaften in Jena aufgezeigt. Abschließend wird der repräsentative Status der Jenaer-Weimar Kultur um 1800 für die Entwicklung der Naturwissenschaften zu Beginn des 19. Jahrhunderts bewertet.