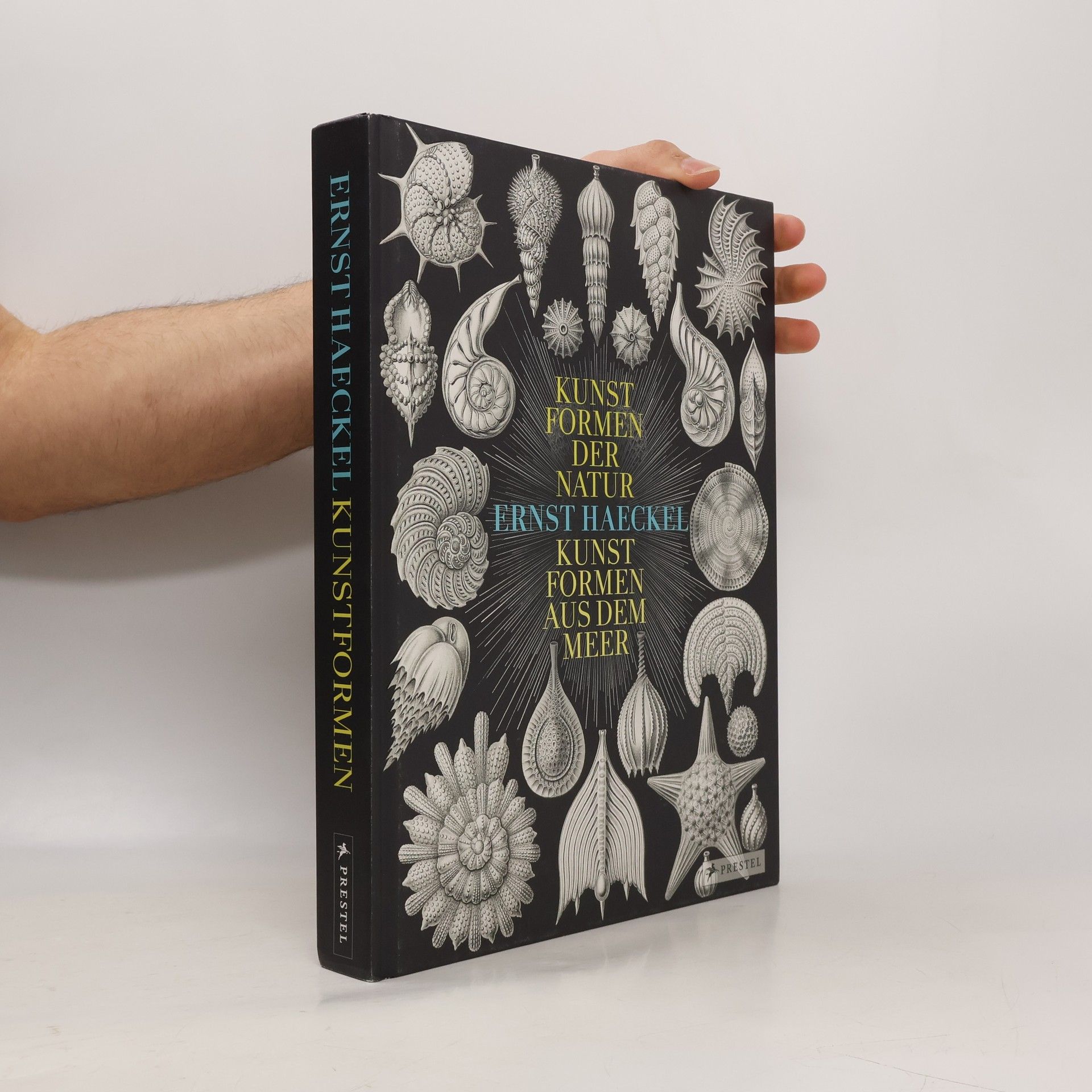

Kunstformen der Natur - Kunstformen aus dem Meer

- 335 Seiten

- 12 Lesestunden

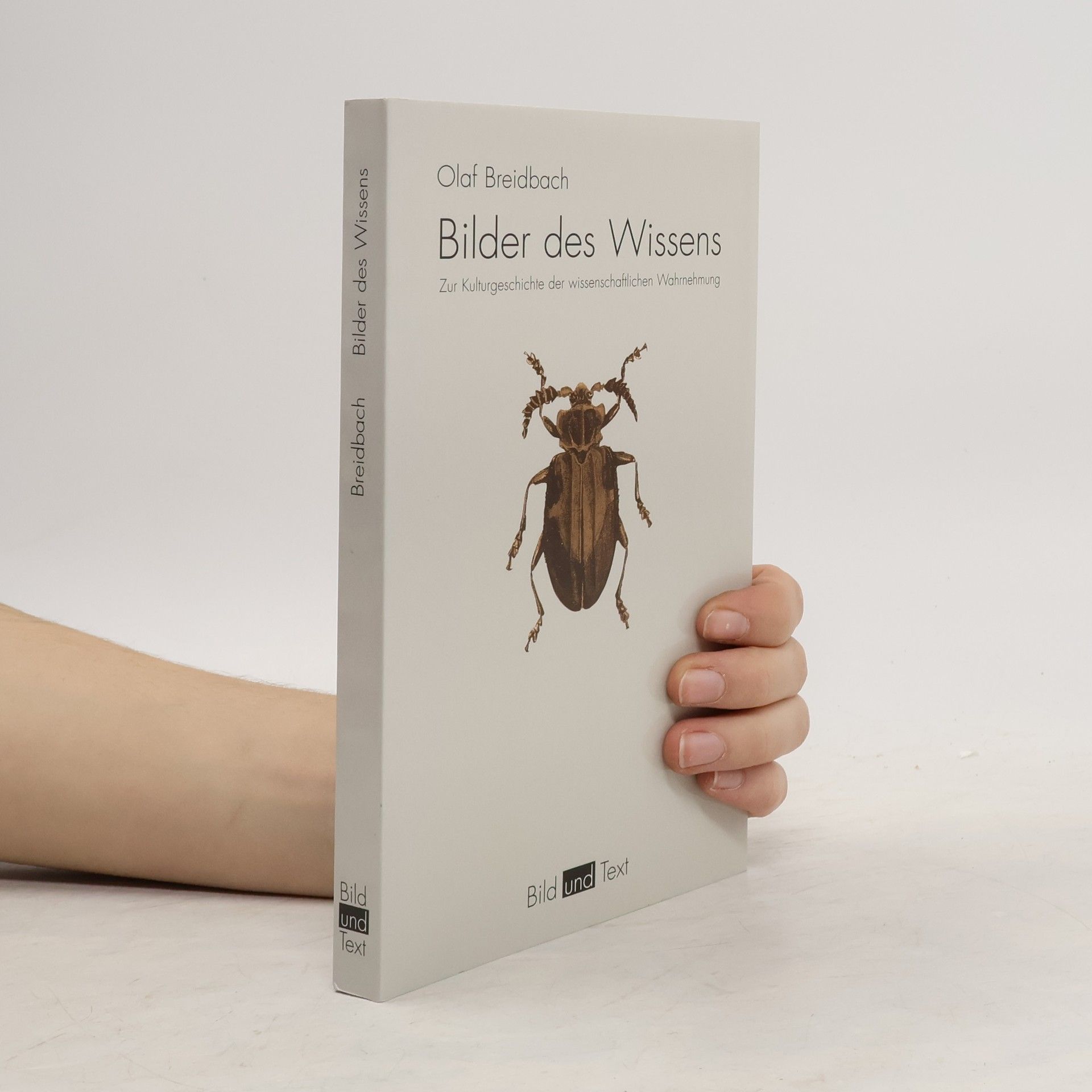

1862 erschien erstmals Ernst Haeckels bahnbrechendes Werk „Atlas der Radiolarien”, in dem er bis dahin unbekannte einzellige Meereslebewesen auf minutiös gezeichneten und lithografierten Farbtafeln darstellte. Jahrzehnte später präsentierte er ein noch breiteres Formenspektrum in den „Kunstformen der Natur”, bis heute eine unerschöpfliche Inspirationsquelle für Kreative aus den verschiedensten Bereichen. Die vorliegende Publikation führt nun erstmals 135 Tafeln aus beiden Werken in einem Band zusammen, kommentiert von zweien der besten Kenner des Haeckel‘schen Werkes, Olaf Breidbach und Irenäus Eibl-Eibesfeldt.