Der Band entstand im Rahmen eines ungarisch-deutschen Forschungsprojektes von 2006-2009 zu “Kontinuität und Migration in und um Keszthely-Fenékpuszta zwischen Spätantike und 9. Jahrhundert”. Fenékpuszta, 7 km südlich der heutigen Stadt Keszthely, ist ein seit der Latènezeit besiedeltes Areal, das bis heute weitgehend unbebaut ist. Es gilt als einer der bedeutendsten Fundorte Ungarns für die spätantike Kontinuitätsforschung und hat eine über 100-jährige Forschungsgeschichte. Nach den von R. Müller veröffentlichten Gräberfeldern werden nun die zwischen 1899 und 2002 dokumentierten Siedlungsbefunde präsentiert, einschließlich wichtiger Keramik- und Eisenfunde. Zudem werden die Ergebnisse einer neuen Grabung von 2009 sowie drei naturwissenschaftliche Beiträge zu Archäobotanik und Tierknochen vorgestellt. Im Fokus der Untersuchung steht die rechteckige Befestigung des 2. Drittels des 4. Jahrhunderts mit Rundtürmen und einer Fläche von 15 ha. Die Siedlungsbelege reichen bis ins 9. Jahrhundert. Die modernen Nachgrabungen ermöglichten eine teilweise Korrektur früherer Grundrisse und lieferten neues, stratigraphisch abgesichertes Fundmaterial.

Orsolya Heinrich Tamáska Bücher

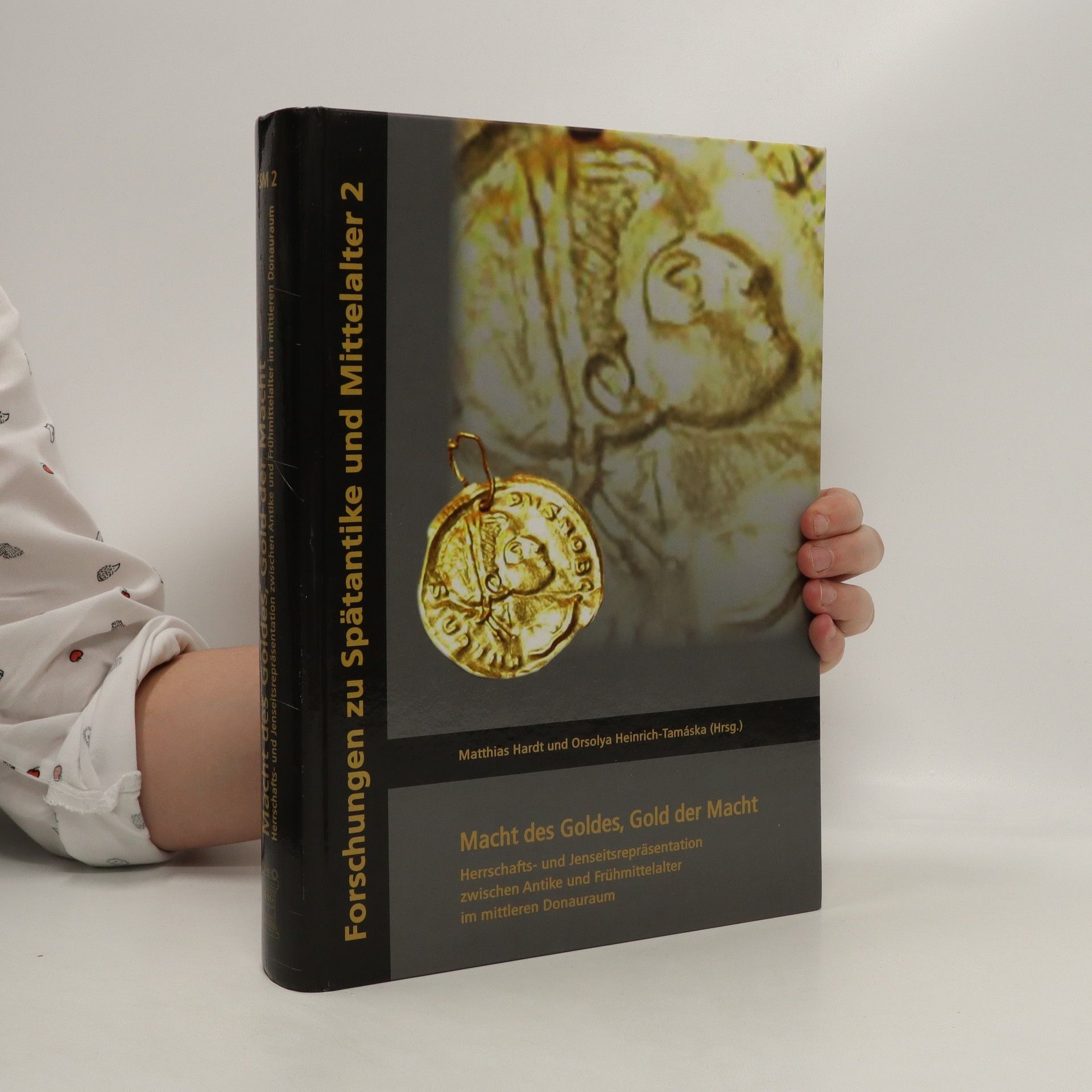

Edelmetallobjekte aus spätantiker und frühmittelalterlicher Archäologie, insbesondere aus Hort- und Schatzfunden sowie reich ausgestatteten Gräbern, sind von großer Bedeutung. In der mittleren Donauregion, wo germanische Führungsschichten während der Kaiserzeit als Bündnispartner oder Gegner des Römischen Reiches agierten, zeigt sich eine besondere Ansammlung solcher Prestigeobjekte. Diese Objekte verdeutlichen die Verbindung zwischen Herrschaft und Gold sowie die Abhängigkeit neuer Eliten von anhaltendem Reichtum, besonders in Konfliktzonen. Die Erforschung der Fundumstände, die Analyse der Fundkomplexe und die Herstellung der Objekte bieten wertvolle Einblicke in das Verhältnis zwischen Rom und den neuen Herrschaftsstrukturen sowie in die sozialen Strukturen dieser Gruppen. Der zweite Band der Reihe Studien zur Spätantike und Mittelalter präsentiert die Beiträge eines internationalen Symposiums des Netzwerks „Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum“. Im Rahmen der Tagung wurden anhand ausgewählter Fundkomplexe, -gruppen oder Regionen die vielfältigen Aspekte der Beziehung zwischen Gold und Macht erörtert und zur Diskussion gestellt.

Dieser Band ist dem Erforscher des karolingerzeitlichen Zentralortes Mosaburg / Zalavár, Béla Miklós Szoke, zu seinem 65. Geburtstag gewidmet. Er enthält Widmung, Vorwort, 23 Aufsätze, Bildregister und Autorenregister. Die Beiträge gliedern sich in solche zu siedlungshistorischen Aspekten, Zentren, ihren Formen und Aufgaben und solche zu sozialgeschichtlichen Deutungsmustern anhand von Bestattungssitten. Konkret geht es um Teurnia, frühmittelalterliche Grenzen Dalmatiens, Kontinuitätsforschung in Pannonien und Mähren, die Christianisierung des Balkans, Zalavár, Brunnen aus Lazuri-Lubi-tag, Rumänien, Dendrodaten von Holzfunden aus Transsilvanien, frühmittelalterliche Wasserverkehrswege zwischen Rhein und Donau, die slawenzeitliche Siedlung bei Melzow, die Cervenischen Burgen Ostpolens, Bestattungen und Grabbeigaben, ein Reihengräberfeld bei Sighisoara, Bronzefunde des 7. Jhs. aus Böhmen, Bronzegriffe aus Elitegräbern, das Verhältnis von Archäologie und Anthropologie, awarenzeitliche Funde, gelbes Tafelgeschirr im mittleren Donauraum, technologische Traditionen in Ostösterreich, eine vergoldete Kupferplatte und Herrschaftsverhältnisse an der Muresmündung.

Keszthely-Fenékpuszta im Kontext spätantiker Kontinuitätsforschung zwischen Noricum und Moesia

- 728 Seiten

- 26 Lesestunden

Keszthely-Fenékpuszta is significant in studying transformation processes from Late Antiquity to the early Middle Ages. The 15 ha Roman fortification, its settlement structure, and extensive cemeteries have been investigated for over 125 years. Analyzing and publishing the vast archaeological finds from the 4th to 9th centuries A.D. presents a considerable challenge for Hungarian Early History research. In 2006, a German-Hungarian research project initiated an interdisciplinary approach to studying grave and settlement materials. Beyond archaeological analysis, further investigations aimed to reconstruct environmental and living conditions at the site. The second volume of the series Castellum Pannonicum Pelsonense presents these findings to the scientific community. The project results are supplemented by contributions from an international conference held in Keszthely in October 2009, which explored the continuity or discontinuity of Late Antique traditions and settlement forms in the broader Pannonian area and neighboring regions. This volume provides a representative overview of the current research landscape and future challenges while situating the analysis of Keszthely-Fenékpuszta within an appropriate international framework.