Peter Stein Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)

Peter Stein ist ein anerkannter Autor mit über zwanzig Jahren Erfahrung als Schriftsteller, Redakteur, Designer und Art Director. Seine Werke befassen sich oft mit Themen wie Freundschaft und Einstellung, präsentiert in einem fesselnden Stil und mit visuell ansprechendem Design. Steins Ansatz beinhaltet die Schaffung von Stücken, die bei den Lesern Anklang finden und ihnen tiefere Reflexionen über menschliche Verbindungen und eine positive Lebenseinstellung bieten.

Die Kirchen mit ihren Einrichtungen sind einer der großen Arbeitgeber in Deutschland. Doch unter dem Blickpunkt des Arbeitsrechts spielen sie in vielen Fragen eine Sonderrolle: Bestimmungen wie die Wiederverheiratungsklausel reichen weit in die Privatsphäre der Beschäftigten hinein. Es gilt ein spezielles Recht der betrieblichen Mitbestimmung, auch Gewerkschaftsrechte und die Geltung von Tarifverträgen sind abgesenkt. Das kirchliche Selbstbestimmungsrecht und die Dienstgemeinschaft sind tragende Begründungen für diese arbeitsrechtliche Sonderstellung. Peter Stein geht den historischen und verfassungsrechtlichen Grundlagen dieser Begriffe auf den Grund und stellt ihre Auswirkungen für arbeitsrechtliche Fragen dar. Dabei geht er auch darauf ein, wie zukunftsfähig das hergebrachte Verständnis vom kirchlichen Selbstbestimmungsrecht vor dem Hintergrund aktueller Entwicklungen im Unionsrecht ist. Autor: Peter Stein, Richter am Arbeitsgericht Hamburg a. D.

Das antike Südarabien ist eine gut dokumentierte Schriftkultur, doch die textliche Überlieferung beschränkte sich lange auf Monumentalinschriften. Erst seit den 1970er Jahren kamen dokumentarische Texte des Alltagslebens wie Wirtschaftsabrechnungen, Verträge und Briefe ans Licht. Diese wurden auf Holzstäbchen geritzt und in einer abweichenden Kursivschrift verfasst. Heute sind mehrere tausend solcher Aufzeichnungen bekannt, jedoch nur ein kleiner Teil ist veröffentlicht, was auf Leseschwierigkeiten und die neuartige sprachliche Gestalt zurückzuführen ist. Besonders die Briefkorrespondenz enthält zahlreiche unbekannte Wörter und stilistische Ausdrucksweisen, die unser Verständnis der zugrundeliegenden Sprachen erweitern, insbesondere der minäischen Grammatik. Die philologische Kommentierung der Texte steht im Mittelpunkt der Edition, die auch neue inhaltliche Erkenntnisse liefert, etwa zu Zinsregelungen, Gerichtsverfahren und rituellen Praktiken. Die Übungstexte ermöglichen Rückschlüsse auf die Verbreitung von Literalität und die Ausbildung von Schreibern. Die veröffentlichten 180 Texte und Fragmente in sabäischer und minäischer Sprache sowie im amiritischen Dialekt stammen aus dem Zeitraum vom 9. bis 2. Jh. v. Chr. und bilden das größte zusammenhängend publizierte Corpus dieser Art. Ein Anhang behandelt auch Holzgegenstände und Fälschungen. Alle Objekte sind illustriert, und der lexikalische sowie onomastische Ertrag wird durc

Attilas Durchzug

- 136 Seiten

- 5 Lesestunden

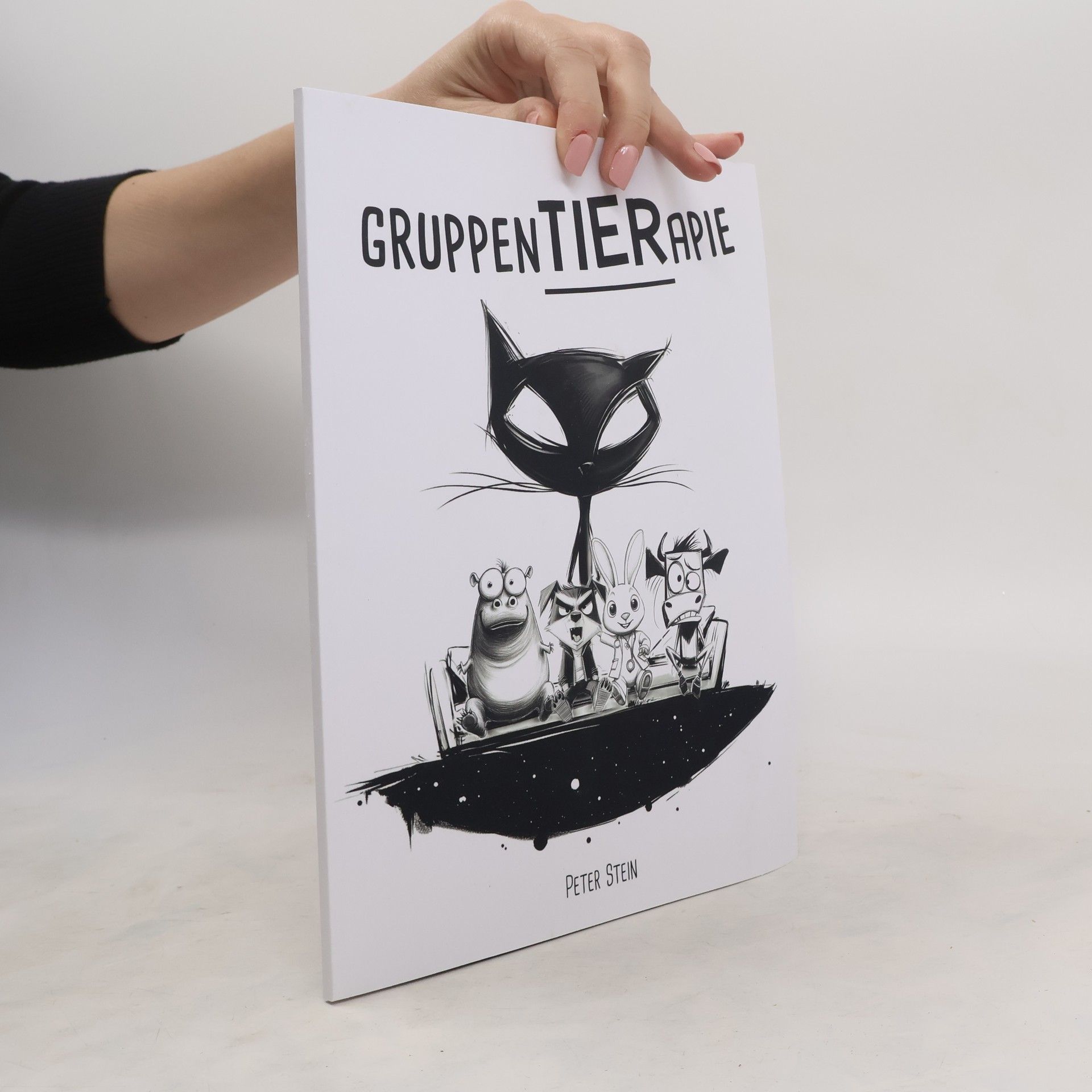

Das Buch thematisiert die Beweggründe hinter dem Verhalten von Demagogen und Rassisten, die oft mit gefährlichen Ideologien und Vorurteilen agieren. Es stellt provokante Fragen zu den Ursachen solcher Einstellungen, wie familiäre Einflüsse, genetische Faktoren oder charakterliche Defizite. Der Autor beleuchtet die Absurditäten in den Äußerungen von Verschwörungstheoretikern und Rechtspopulisten und fragt, ob es möglich ist, dass diese Menschen sich gelegentlich beherrschen könnten. Humor und Ernsthaftigkeit vermischen sich in dieser kritischen Auseinandersetzung mit der Gesellschaft.

Literatur und öffentliches Leben

- 258 Seiten

- 10 Lesestunden

The Runaway No-wheeler

- 40 Seiten

- 2 Lesestunden

Trucks! Counting! Tire-eating aliens! This wonderful, rhyming, super-silly book has it ALL...including Bob Staake's awesome artwork. THE RUNAWAY NO-WHEELER is a clever spin on a counting book and the perennial favorite, a book starring trucks. Tony is a sturdy, long-hauling 18-wheeler with a delivery to make, but many obstacles are in the way -- from potholes to slime to rescue missions to aliens' space rockets. In the style of counting classics like Dr. Seuss' Ten Apples Up on Top -- though in this case, subtractive counting -- Tony finds himself losing wheel after wheel with each hurdle he encounters. Will he be able to make his delivery?

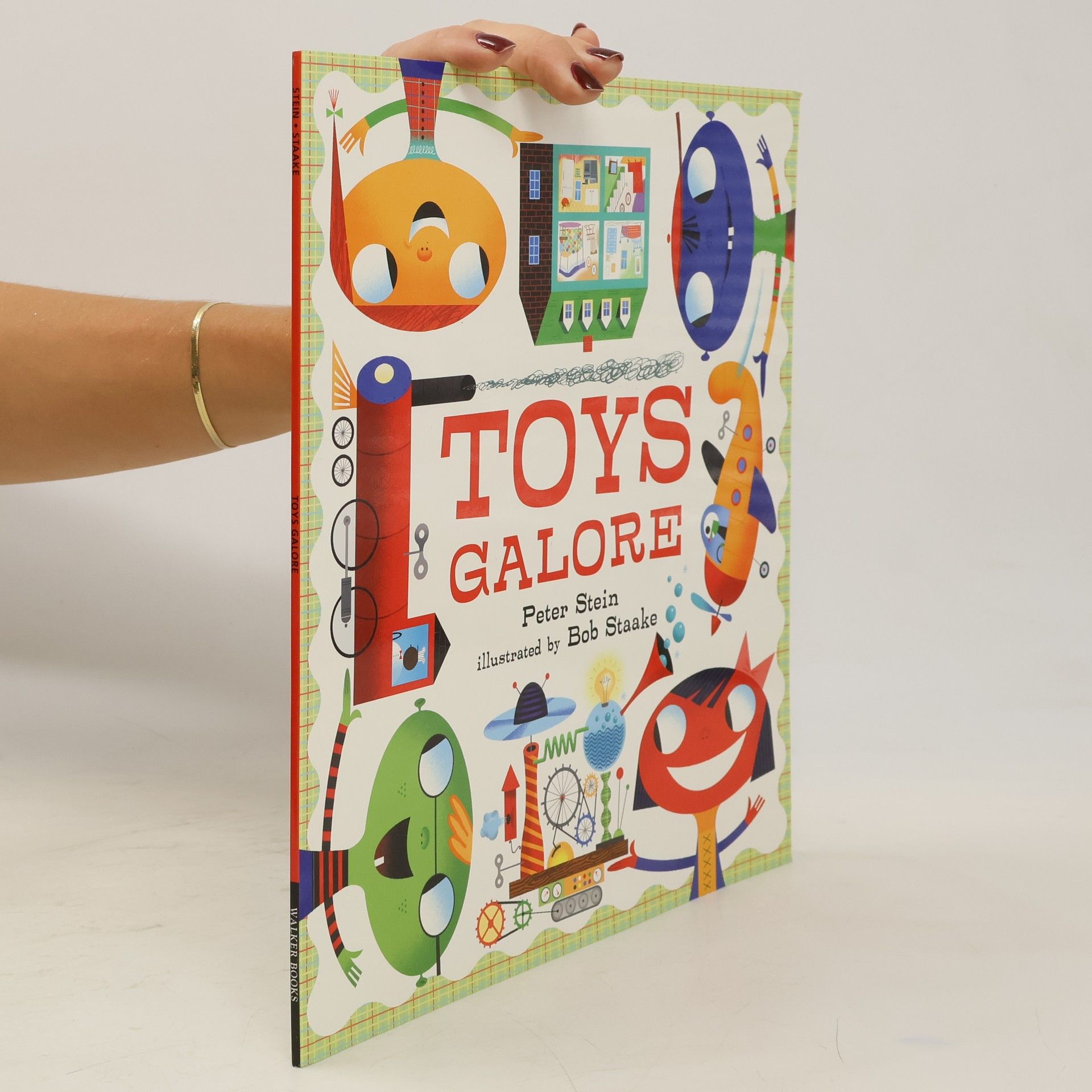

Look out below! Let your creativity soar as toys of all shapes and sizes squeak, zip and whirl across the page.

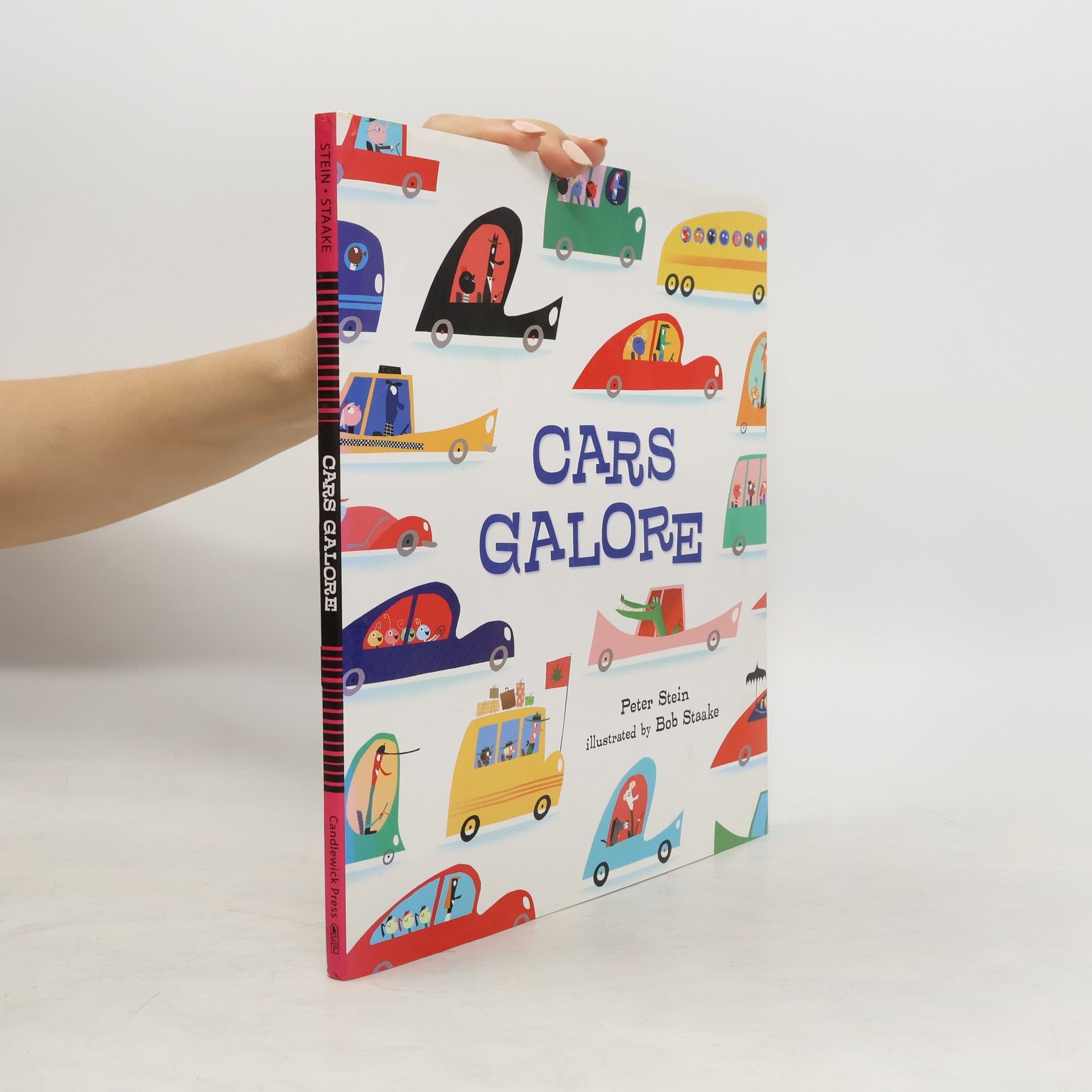

Cars of all shapes, colors, and sizes--including an igloo ice-fueled polar car and an eco-friendly car that runs on air--are presented in illustrations and rhyme

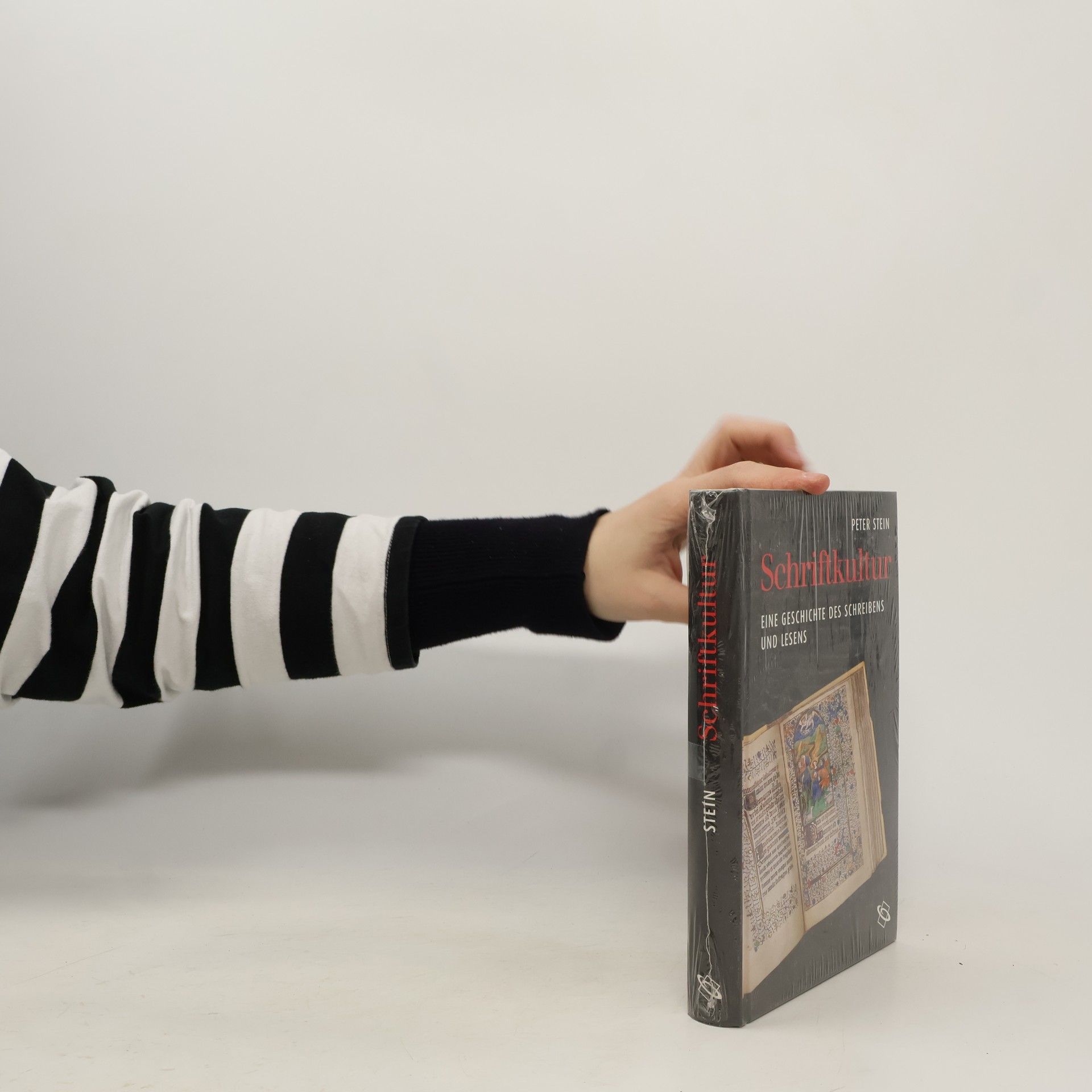

Gibt es Kultur ohne Schrift? Besitzt die Alphabetschrift eine universelle Überlegenheit? War die Erfindung des Buchdrucks eine „Medienrevolution“? Und erleben wir heute wirklich das Ende der Schriftkultur? Peter Stein gibt einen Überblick über die Geschichte der Schriftkultur von ihren Anfängen bis zu den Medien des 20. Jahrhunderts. Dabei gibt er umfassend Auskunft über die Geschichte der Schrift, über Schreibwerkzeuge und Schreibunterricht, über Buchhandel, Bibliotheken und Pressewesen, über Leser und Nicht-Leser, aber auch über epochale technische Neuerungen. Der Überblick reicht dabei von den frühesten Formen des Schriftgebrauchs über die antiken Hochkulturen bis zur Schrift- und Lesekultur im Zeichen der Medienkonkurrenz. Erstmalig werden hier Daten, Fakten und Thesen zur Schriftkultur, die bisher nur verstreut zugänglich waren, systematisch versammelt und erläutert. Der Band versteht sich auch als Plädoyer für eine historische Betrachtung der Schriftkultur. Deutlich wird in jeden Fall, dass der Siegszug der Neuen Medien allen Unkenrufen zum Trotz nicht das Ende von Schrift und Schriftlichkeit bedeutet. Ausgewählte Illustrationen, aktuelle Literaturempfehlungen und praktische Register runden den Band ab.

Heinrich Mann

- 208 Seiten

- 8 Lesestunden

Durch Interpretation einschlägiger Texte und anhand neuer Forschungsergebnisse zeigt der Autor auf, dass Heinrich Mann nur in seiner Einheit als moderner Künstler und politischer Intellektueller angemessen zu verstehen ist. Vor allem das erzählerische Frühwerk in seinem Bezug zur Literarischen Moderne und der „Greisen-Avantgardismus“ des Spätwerks ist dementsprechend neu zu gewichten. Manns Gesellschaftskritik als Erfindung „innerer Zeitgeschichte“ in Roman und politischer Publizistik erfährt in diesem Kontext neue Bedeutung.