Marica Bodrožić erzählt die Geschichte von Pepsi, einer jungen Frau mit einer zerrissenen Kindheit zwischen Dalmatien und einem Dorf im Taunus. Trotz der Schwierigkeiten in ihrer Familie findet sie Trost in der Natur und der deutschen Sprache. Ihr Traum vom Studium wird jedoch aufgrund ihres Geschlechts jäh zerstört.

Marica Bodrožić Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)

Marica Bodrožić ist eine Schriftstellerin, die sich in ihren Werken mit Themen wie Identität, Erinnerung und der Stellung von Minderheiten in der deutschen Gesellschaft auseinandersetzt. Ihr Schreiben zeichnet sich durch eine poetische Sprache und tiefe Einblicke in menschliche Erfahrungen aus, wobei oft der Kulturenkonflikt und die Suche nach Heimat im Vordergrund stehen. Bodrožić erforscht die Komplexität von Migration und Assimilation mit einem Gespür für Nuancen und persönliche Perspektiven.

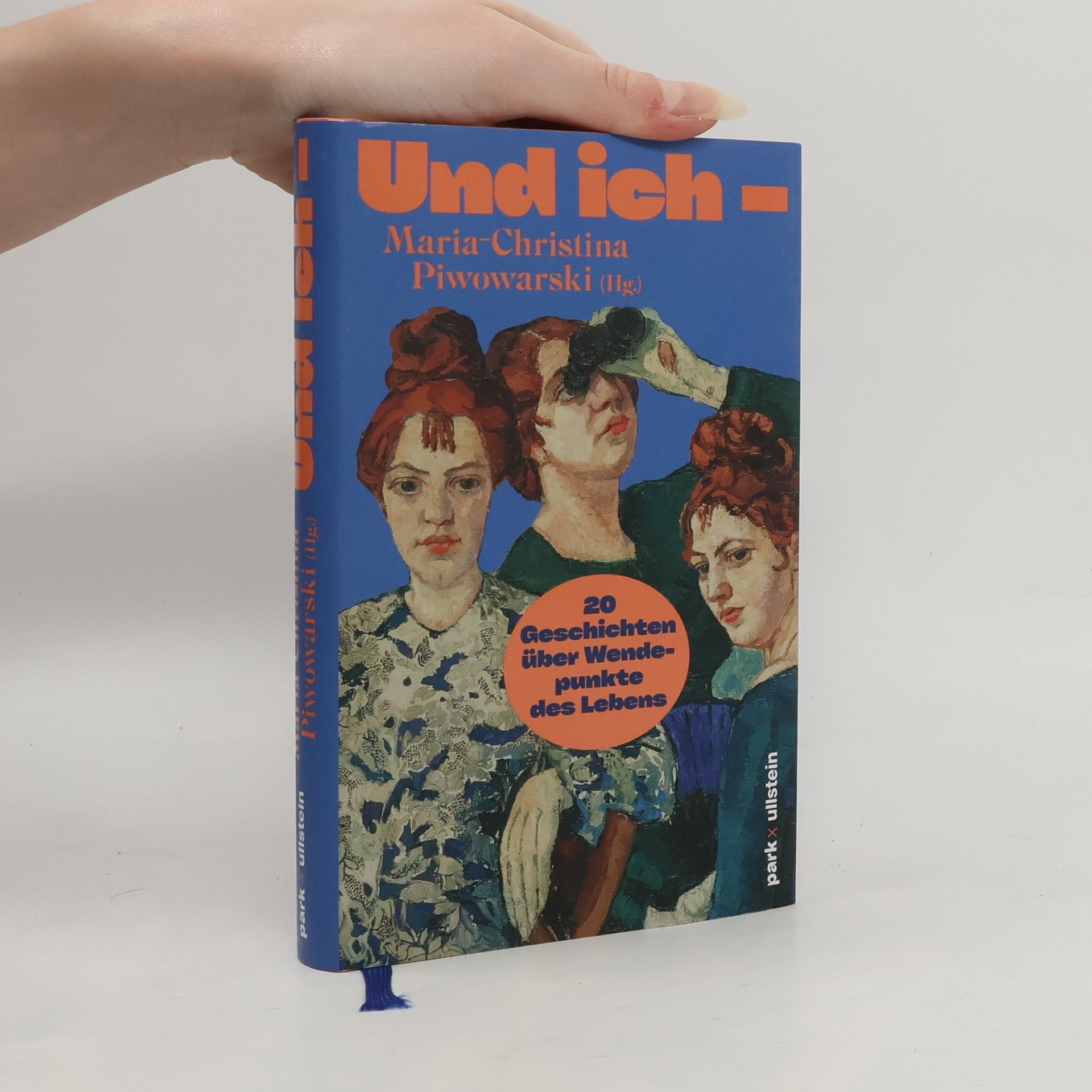

Und ich -

20 Geschichten über Wendepunkte des Lebens | Mit Gabriele von Arnim, Zsuzsa Bánk, Marica Bodrožić, Isabel Bogdan, Ann Cotten, Mareike Fallwickl, Julia Friese, Olga Grjasnowa, Claudia Hamm, Stefanie Jaksch, Rasha Khayat, Christine Koschmieder, Jarka Kubsova, Daria Kinga Majewski, Judith Poznan, Slata

Die Anthologie "Und ich" versammelt Beiträge von 20 Autorinnen, die von Lebenswegen erzählen, die in Wendepunkte münden. Sie reflektieren über die Herausforderungen und Entscheidungen, die Frauen auf ihrem Weg begegnen. Inspirierende und aufrüttelnde Texte zeigen, dass es nie zu spät ist, das eigene Leben neu auszurichten.

Die Rebellion der Liebenden

Von der Verwandlung unseres Denkens in unsicheren Zeiten

»Niemand nordet meinen menschlichen Kompass so poetisch und klug wie Marica Bodrožić.« Maria-Christina Piwowarski Marica Bodrožić geht in sechs sehr persönlichen Essays der Frage nach, wie wir gerade unter dem Eindruck alltäglicher Gewalt und fortlaufenden Unrechts zu einer neuen Offenheit im Denken, zu mehr Menschlichkeit gelangen können. Überall auf der Welt wird das Recht auf Unversehrtheit mit Füßen getreten, jeden Tag aufs Äußerste missbraucht. Was braucht es, um Veränderungen anzustoßen? Wer nur das Alte beibehalten will, wählt zwangsläufig einen Weg ins Unglück. »Um Veränderung wahrnehmen und sie zulassen zu können, ist es vonnöten, die eigene Verletzlichkeit zu kennen«, schreibt Bodrožić. Ihre Essays sind ein eindrucksvolles Plädoyer für ein friedliches Miteinander – in der geistigen Tradition von Martin Luther King oder Erich Fromm. »Wir bleiben unser Leben lang verletzlich. Es gibt eine Güte, die hinter der Grausamkeit liegt. Sie kann nicht durch die Gewalt abgetötet werden.«

Mystische Fauna

Von der Liebe der Tiere

Während eines Aufenthalts auf der kanarischen Vulkaninsel La Gomera, den sie mit Schreiben und ausdauernden Naturbeobachtungen verbringt, wird Marica Bodrožić eines Tages gebeten, auf einen Hund aufzupassen. Innerhalb kürzester Zeit übernimmt er die Regie über ihre Tage und Wahrnehmungen. Ein überzeitliches Gespräch mit den vielen anderen Tieren ihres Lebens ist die Folge: Sie erzählt von der Gewalt des dalmatinischen Großvaters, der ihrem Kindheitshund Chio aus dem Nichts heraus ein Auge ausschlägt oder einen hungrigen Esel in eine tiefe Grotte stößt. Oder vom blinden mütterlichen Zorn in der hessischen Provinz, der aus dem Menschenkind ein Tierkind macht. Statt diese zugewiesene Tierwerdung jedoch als Herabsetzung zu empfinden, wird der Blick der Tiere zu einem Ort der Geborgenheit, der die Grenzen zwischen den Körpern aufhebt und neue Schwebeverhältnisse einleitet. So entsteht eine Reflexion über Mensch und Natur, und über Angst, Verletzlichkeit und Trauer, die, einmal durchschritten, ein Hohelied des Lebens einleitet. In Rückblenden, Erinnerungen und philosophischen Streifzügen erfolgt in diesem poetischen Gewebe eine Anrufung der Jetztzeit, in der die Tiere, anders als die Menschen, die reine Gegenwart sind.

Auf der Flucht vor den Deutschen gelangt Walter Benjamin im September 1940 auf einem alten Schmugglerpfad vom französischen Grenzort Banyuls-sur-Mer ins nordspanische Portbou. Tags darauf setzt er seinem Leben ein Ende. Acht Jahrzehnte später nimmt Marica Bodrožić den letzten Weg des großen deutschen Schriftstellers und Philosophen zum Anlass, um über unsere Zeit, die Komplexität von Lebensläufen und Identität, Freundschaft und Flucht nachzudenken. Für sie wird der Gang über die Pyrenäen zu einem luziden Denkweg, auf dem die Natur als synästhetisches Gefüge mitspricht. Die äußere Bergwelt verschmilzt mit der inneren Lebenslandschaft. Kunstvoll webt Marica Bodrožić in ihren Gedankenstrom die Schicksale auch anderer Intellektueller ein, die der Gewalt des 20. Jahrhunderts ausgesetzt waren – etwa der Widerstandskämpferin Lisa Fittko oder des Dichters Ossip Mandelstam. Entstanden ist dabei eine überzeitliche Wanderung durch die inneren Landschaften der Seele, die das schmerzverzahnte Gedächtnis mit dem leuchtenden Kern von Poesie verbindet. »Ein großes Projekt des Denkens ganz im Geiste Benjamins.« (Paul Reitter).

Pantherzeit. Vom Innenmass der Dinge

- 262 Seiten

- 10 Lesestunden

Als im Frühling 2020 die Welt zum Stillstand kam und auch die Erde durchzuatmen schien, las Marica Bodrožić zwei Monate lang auf ihrem Balkon jeden Abend Rilkes Gedicht „Der Panther“. Wilder als alles Vergängliche, schreibt sie, der eigenen Eingesperrtheit zum Trotz, sei der Wunsch des Menschen in Freiheit zu leben. Was aber können wir tun, wenn wir gar nichts mehr tun können? Dieser hybride Text tastet die seelischen Landschaften ab, die nur ein radikaler Rückzug möglich macht. Offenbar werden dabei nicht nur die eigenen schmerzverzahnten Lebensthemen, sondern auch die daraus funkensprühende Sprache der Transzendenz. Marica Bodrožić ist schreibend den kathartischen Weg der Mystiker und Philosophen gegangen und hat, auf den geistigen Spuren u. a. von Teresa von Avila und Vladimir Jankélévich, den Eingang in ihre „innere Burg“ gefunden. Entstanden ist dabei eine philosophische Reflexion über die Kraft der Grenze und des Schweigens, über Nähe und Liebe, über die Erfahrung von körperlichem Schmerz und die hinter dem Schmerz sprechende Syntax der Heilung. Dieser Essay ist Anrufung und Gebet, eine Feier der Langsamkeit und Genauigkeit, ein Niederknien vor der Gnade und den Verwandlungen des Lebens. Hellfühlig, rigoros, poetisch und politisch zugleich erzählt dieser Text davon, auf welche Weise jeder einzelne Mensch zählt und dass sein Wert nicht verhandelbar ist.

»Dichtung ist Vision, ein Sprung ins Unbekannte. Die Lufteroberung eines bilderreichen Denkens und die Entdeckung des Unsichtbaren als Kontinent hat die sprachmächtige Begine Mechthild von Magdeburg (ca. 1207-82) als ›Fließendes Licht‹ erlebt und in vielschichtigen Gesängen, Bildern und liedhaft-hybriden Abhandlungen niedergeschrieben. Ihre so aufblitzende geistige terra incognita ist bis heute maßstabsetzendes Beispiel für das ewig Unbeweisbare geblieben. Durch die dichterisch festgehaltene Erfahrung dieses mystischen Paradoxons gebührt Mechthild der Platz einer der ersten in deutscher Sprache schreibenden Frauen: eine Philosophin der verdichteten Zeit, in der Gott zeitgleich das alles umfassende Absolute und das winzig Kleine ist. Wenn ich ihrem magnetisierenden Spracheifer folge, höre ich – etwa beim schönen Wort ›Begine‹ – immer auch den Imperativ ›Beginne!‹. Beginne also mit der Vision, mit der ersten Sprache der Poesie: mit einem Sprung ins Unbekannte – ins Nichtwissen.« So Marica Bodrožić über ihre gewählte Zwiesprachen-Autorin.

Was am Ende zählt im LebenEr hat keinen Namen. Und er kann nicht sprechen. Der Mann weiß nicht einmal, wo er ist, auch die Zeit ist ihm fremd geworden. Ein ganzes Jahr lang liegt der Namenlose im Koma und übt sich im Erwachen. Mit der Rückkehr in die Welt verbinden sich auf unerwartete Weise seine Sinne. Er erlangt die Fähigkeit, sich umfassend zu erinnern. Ein Unfall, so scheint es, hat ihn in diese rätselhafte Situation gebracht. Er kann seinen Körper nicht bewegen, aber er ist sich dennoch seiner selbst bewusst – und nicht nur das, er kann sowohl die Gedanken als auch die Sehnsucht der anderen lesen. In dieser »höheren Heimat« beginnt er zu ahnen, dass er noch einmal ins Leben und in seinen Körper zurück darf. Denn die Freundschaft eines Mannes und die Liebe zweier Frauen machen ihn zu einem hoffenden Menschen. Mit sprachlicher Brillanz begibt sich Marica Bodrožic´ mit ihrem Protagonisten auf eine Reise in faszinierende geistige Landschaften und erzählt, was im Leben bleibt – und worauf es am Ende ankommt.

Mein weißer Frieden

- 335 Seiten

- 12 Lesestunden

Eines Nachts führt Marica Bodrožićs Vater sie in ihrem dalmatinischen Dorf hinaus und zeigt ihr die Sterne des Südens. Er erklärt die Namen der Sterne und dass ihr Licht alles auf der Erde beschützt: Tiere, Pflanzen und Menschen mit ihren Träumen. Dieses prägende Erlebnis bleibt in Marica verankert, und ihr Blick bleibt auf den Sternen, den Erzählungen und der Schönheit des Südens gerichtet. Auch als sie das alte Jugoslawien verlässt und in die Nähe von Frankfurt zieht, bleibt ihre Liebe zu dieser Welt bestehen. Trotz des Ausbruchs des Krieges in den 1990er Jahren bleibt sie dieser Liebe treu. Sie reist häufig in ihre zerrissene Heimat zurück und erzählt von ihren ethnologischen und empathischen Begegnungen mit Land und Leuten vor und nach dem Krieg. Marica beschreibt eindringlich die mediterrane Welt sowie die Verwüstungen des Bürgerkriegs: konkret, anschaulich und poetisch. Ihr Anliegen ist es, humanistische Werte zu beschwören und den Blick auf den freien Menschen zu lenken, der nur dann wirklich frei ist, wenn er auch das Dunkle in seiner Geschichte erkennt. Ihr Buch ist ein mutiger Beitrag zum Erlernen dieses inneren Sehens.