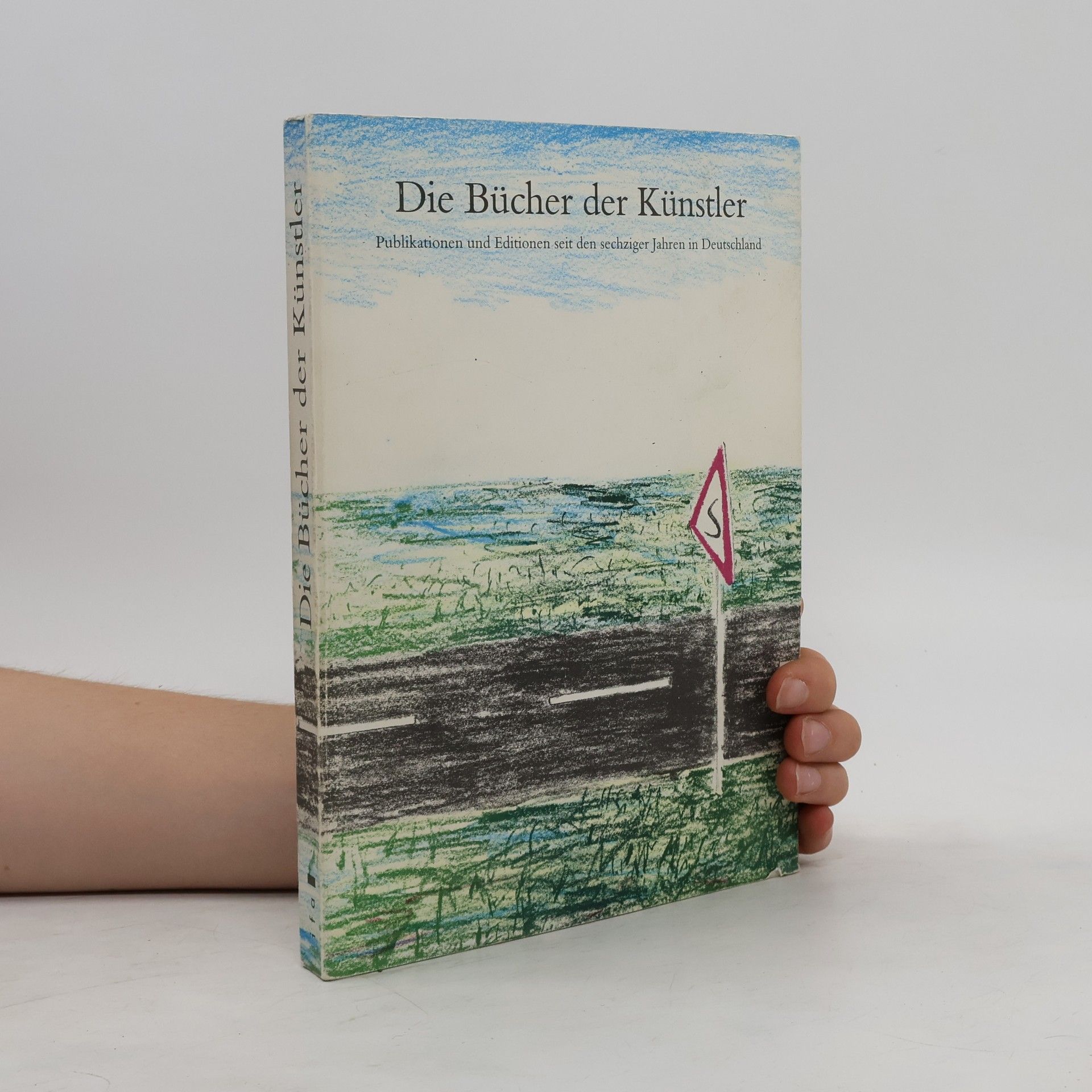

Die Bücher der Künstler

Publikationen und Editionen seit den sechziger Jahren in Deutschland

Publikationen und Editionen seit den sechziger Jahren in Deutschland

Die innovative Verbindung von Poesie und Musik steht im Mittelpunkt dieses Werks, in dem der multimediale Musiker Butzmann Gedichte von verschiedenen Autoren pfeift. Durch seine Körpersprache und Mimik wird der oft fehlende Textinhalt lebendig interpretiert, wodurch Stimmungen und Emotionen auf einzigartige Weise zum Ausdruck kommen. Mit über 50 Jahren Erfahrung als Crachmacheur bringt Butzmann frischen Wind in die Vertonung klassischer Texte und verwandelt sie in ein eindrucksvolles audiovisuelles Erlebnis.

Zur umfangreichen künstlerischen Naturkunde Nora Schattauers gehören neben Zeichnungen, Malereien, Material- und Fotoarbeiten gleichberechtigt jene dezenten und außergewöhnlichen Künstlerbücher, die seit 1991 entstehen. Ihre einzigartige Variationsbreite von Techniken, Themen und Zuständen war schon Thema einiger Ausstellungen und wurde mit dem Katalog ?prima vista? 2007 erstmals umfassend gewürdigt. Seitdem sind einige Bücher dazugekommen, sodass ein Werkverzeichnis der inzwischen ca. 250 Einzelpublikationen angebracht, ja notwendig erscheint ? um einen Überblick zu schaffen und den Reichtum zu ordnen

Das Jahrbuch der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig bildet den Auftakt einer Reihe unter wechselnder Herausgeberschaft und Thematik. Band 1 versucht mit Beiträgen aus dem Umkreis von bildender Kunst, Film, Design und Typographie, Kunstwissenschaft und freie Kunst, Theorie und Praxis zusammenzubringen. Es geht u. a. darum, die unterschiedlichen Kräfte an der Hochschule zu bündeln und einen Kontrapunkt zum augenblicklichen Erinnerungsboom zu setzen, der vor allem in den Künsten sichtbar wird. Beiträge von u. a. John Armleder, Hannes Böhringer, Dörte Eißfeld, Horant Fassbinder, Birgit Hein, Thomas Huber, Siegfried Lang, Heino Möller, Heinz-Günther Prager, Tomas Schmit, Monika Schnell, Johannes Zahlten. Der Anhang enthält hochschulöffentliche Reden von u. a. Holger van den Boom, Ulrich Krempel und Friedhelm Mennekes.

Die Dialoge zwischen Kunst und Design sind nicht neu, doch die Forschung ignoriert oft die Schnittstellen und Strategien, die sich dabei entgrenzen und neu definieren. Die Urteilskraft bleibt häufig an der Gattungsfrage gebunden und wagt kaum einen Blick über die Grenzen. Die Kategorisierung der Denkterritorien steht im Widerspruch zu den Prinzipien der Avantgarden, die seit der Moderne die Aufhebung von high und low anstreben. Dieses Buch zielt darauf ab, die Diskussion durch eine Neubewertung vielfältiger Kunst- und Designphänomene zu beleben. Die Beiträge stammen von der Tagung „Kunst und Design – Eine Affäre“, die vom 29. bis 30. November 2010 an der Hochschule für Künste Bremen stattfand. Organisiert vom Institut für Kunst- und Musikwissenschaft, versammelte sie Design- und Kunstwissenschaftler sowie Künstler und Designer. Zudem wird die Relevanz der Interferenzen von Kunst und Design in der künstlerischen und gestalterischen Praxis durch eine Auswahl jüngerer Projekte von Studierenden der HfK Bremen im Mittelteil des Buches verdeutlicht. Zu den Beiträgen zählen unter anderem Arbeiten von Regina Bittner, Annette Geiger, Judith Gerdsen und Michael Glasmeier.

German