Hans Schifferle (1957–2021) schrieb sein Leben lang über Filme. Sein Verhältnis zum Kino war von existenzieller Natur. Er wollte Kino erleben und nicht nur Filme schauen. Hans Schifferle akzeptierte keine Genregrenzen und fand auch in vermeintlich zweit- und drittklassigen Filmen einen Reichtum, den andere nur in anerkannten Klassikern sehen wollten. Dank seines immensen film- und kulturhistorischen Wissens, seines Stilbewusstseins, seiner analytischen Fähigkeiten und nicht zuletzt seiner konzentrierten Hingabe an den jeweiligen Film entstanden unter seiner Autorenschaft Filmkritiken und Essays, die lustvoll zu lesen sind und den cineastischen Horizont erweitern. Prägend für Schifferles Akkulturation war die Münchner Kinoszene der 1980er Jahre, als mit dem Filmmuseum und dem Werkstattkino zwei außergewöhnliche Bildungsstätten auf sich aufmerksam machten, ein "Living Cinema", das darüber hinaus eine neue Generation von Filmkritikern hervorbrachte. Schifferle veröffentlichte reichhaltig und breit gestreut: Er schrieb für die "Süddeutsche Zeitung", den "Kölner Stadt-Anzeiger", für "epd Film", diverse Stadt- und Lifestyle-Magazine, er publizierte in Filmbüchern, Festivalkatalogen, in Publikumszeitschriften und cinephilen Spezialjournalen. Der vorliegende Band enthält zahlreiche Texte von Hans Schifferle, Fotos und Dokumente sowie einen Essay von Ulrich Mannes.

Rolf Aurich Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)

Die 1960er und 1970er Jahre waren eine Blütezeit des bundesdeutschen Fernsehfilms, geprägt von gesellschaftskritischen Themen und öffentlichen Debatten. Die Fernsehspielabteilung des WDR unter Günter Rohrbach setzte auf Aufklärung und gesellschaftlichen Diskurs, bis der Unterhaltungsaspekt gegen Ende der 1970er Jahre dominierte.

Das Buch bietet eine Neubetrachtung der einflussreichen Filmzeitschrift "Filmkritik" von den 1950er bis 1980er Jahren und beleuchtet ihre Rolle in der bundesrepublikanischen Medienlandschaft. Es analysiert die gesellschaftskritischen und ästhetischen Ansätze ihrer Autoren und deren Verbindungen zu Hörfunk und Fernsehen in zwölf Werkporträts.

Falk Harnack

Gewissen - Verantwortung - Gerechtigkeit

Falk Harnack (1913–1991), der in den Widerstandskreis der „Weißen Rose“ verwickelt war, profilierte sich ab den frühen 1950er Jahren als bedeutender deutscher Film- und Fernsehregisseur. Vor dem Krieg arbeitete er als Schauspieler und Spielleiter in Weimar und Altenburg. Nach 1945 war er am Staatstheater München und am Deutschen Theater Berlin tätig, bevor er Ende der 1940er Jahre künstlerischer Direktor der DEFA wurde. Politische Konflikte um seinen Regieerstling „Das Beil von Wandsbek“ (1951) führten dazu, dass er die DDR verließ, um in der Bundesrepublik weiterzuarbeiten. Harnacks biografische Erfahrungen flossen in viele seiner Werke ein. Produktionen wie „Der 20. Juli“ (1955), „Unruhige Nacht“ (1958), „Jeder stirbt für sich allein“ (1962) und „Der Verfolger“ (1974) verdeutlichen, dass er seine Diktaturerfahrung als demokratische Verpflichtung betrachtete, die er zukünftigen Generationen durch filmische Erzählungen vermitteln wollte. Sein Werk thematisiert die Verantwortung des eigenen Handelns und beleuchtet die Gewissenserforschungen der Figuren sowie des Publikums. Harnack erweist sich als versierter Geschichtenerzähler mit klaren Standpunkten, der über zeitliche und gesellschaftliche Grenzen hinweg relevante Fragen aufwirft.

Kalanag, die kontrollierten Illusionen des Helmut Schreiber

- 179 Seiten

- 7 Lesestunden

Helmut Schreiber (1903-1963), bekannt als „Kanalag“, war ein Magier, der in den 1920er-Jahren sowohl mit Filmgrößen als auch mit Mitgliedern des Naziregimes verkehrte. Höhepunkte seiner Karriere waren mehrere Auftritte vor Hitler auf dem Obersalzberg. In München arbeitete er als Aufnahmeleiter und traf 1923 auf Alfred Hitchcock. In Berlin pflegte er enge Kontakte zu jüdischen Filmproduzenten und -künstlern und wurde in der frühen Tonfilmzeit Produktionsleiter. Sein Freund Max Heilbronner floh aus Deutschland, während die gemeinsame Produktionsfirma Schreiber gehörte. Eine seiner letzten Produktionen in Berlin war das antisemitische Musical „Robert und Bertram“ von 1939, gefolgt von seiner Ernennung zum Produktionschef bei Bavaria in München 1942. 1943 reiste er mit Reichsminister Albert Speer nach Nordeuropa und unterhielt die deutschen Besatzungssoldaten. Sein Entnazifizierungsverfahren war von Widersprüchen geprägt. Nach der Währungsreform 1948 erlebte er als Berufszauberer „Kalanag“ einen bemerkenswerten Aufstieg, wobei seine Show weltbekannt wurde. Trotz seiner filmischen Vergangenheit nutzte er den Film als wichtiges Werkzeug seiner magischen Arbeit. Dieser Band beleuchtet den komplexen und rätselhaften Werdegang von „Kalanag“ mithilfe bislang unbekannten Film- und Archivmaterials.

'Fulminant.' Literarische Welt Theo Lingen galt als 'Knallcharge' und brillierte in unzähligen komischen Rollen. Diese grundlegende Biographie zeigt erstmals auch unbekannte Seiten des Schauspielers, der sich während der Nazizeit für Verfolgte einsetzte. Anhand von bislang unerschlossenem Archivmaterial sowie Gesprächen u. a. mit Ursula Lingen, Joachim Kaiser und Ilja Richter. Mit Rollenverzeichnis und unveröffentlichten Fotos 'Liest sich wie ein Krimi' Der Tagesspiegel 'Mit großer Sachkenntnis und Leidenschaft. Eine Biographie, die kaum Wünsche offen lässt.' Sächsische Zeitung Kooperation mit Deutsche Kinemathek Museum für Film und Fernsehen und Film Archiv Austria

Jim Jarmusch ist der wohl bedeutendste Independent-Regisseur Amerikas. Mit Filmen wie STRANGER THAN PARADISE, der 1984 die Caméra d’Or in Cannes gewann, und DOWN BY LAW entwickelte er einen ureigenen Stil, der geprägt ist von Coolness, Lakonie und einem untrüglichen Gespür für skurrile Gestalten und Situationen. Besondere Popularität gewinnt Jarmusch durch seine Nähe zur Musikszene, durch die Zusammenarbeit etwa mit Tom Waits und Neil Young. Neben Texten zu allen seinen Filmen und verschiedenen Essays enthält das Buch auch ein ausführliches Interview mit Jarmusch.

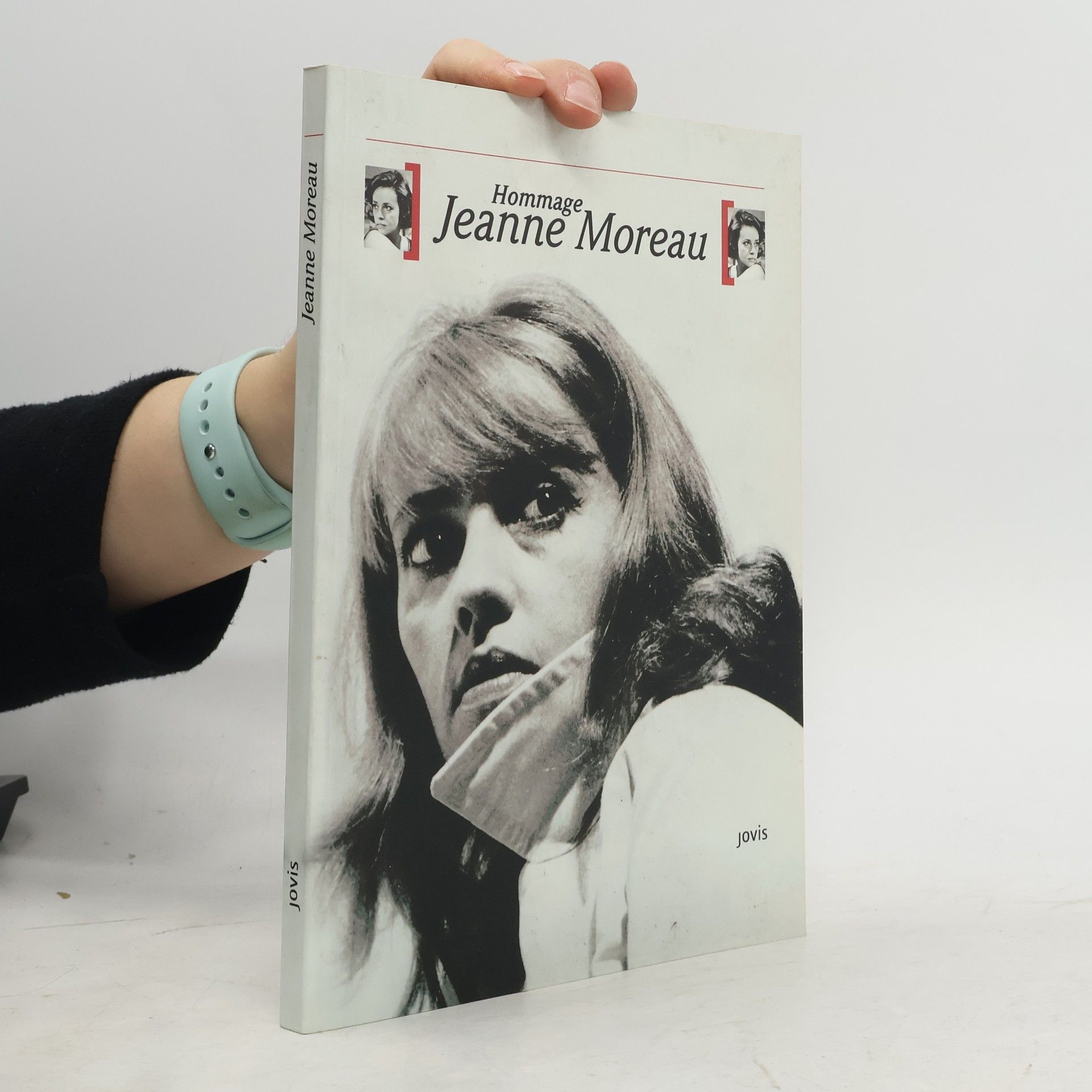

Hommage Jeanne Moreau

- 128 Seiten

- 5 Lesestunden

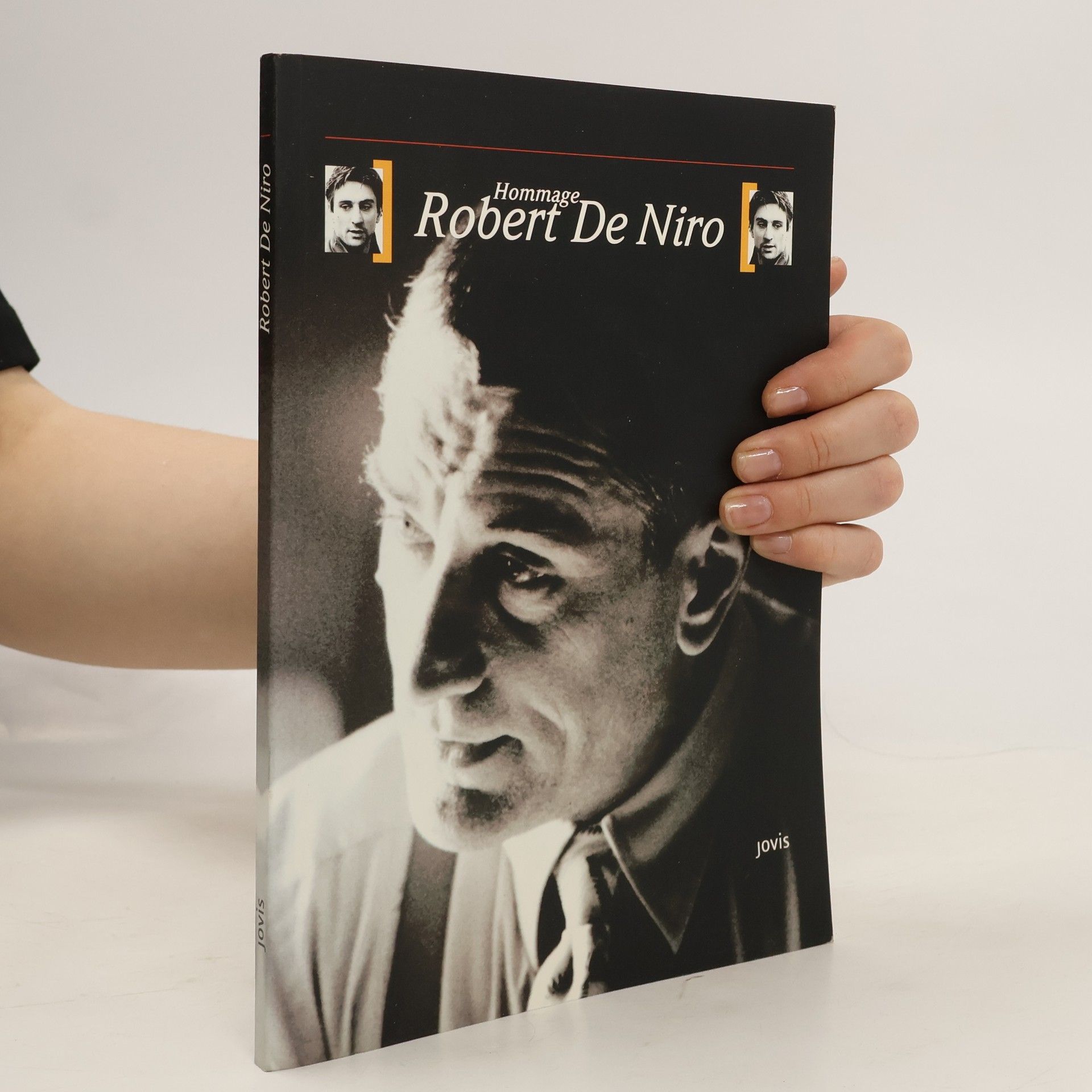

Hommage Robert de Niro

- 95 Seiten

- 4 Lesestunden