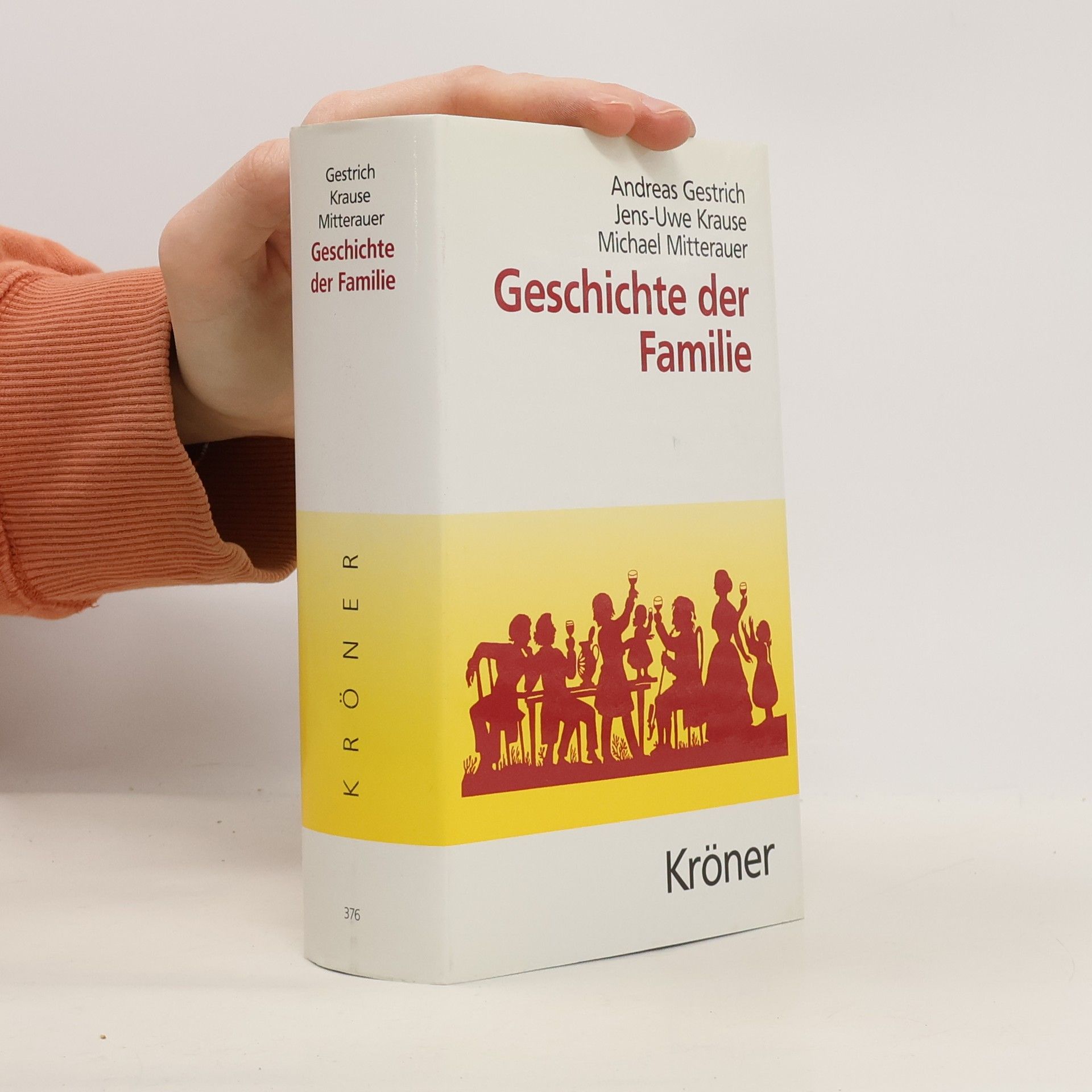

Geschichte der Familie

- 750 Seiten

- 27 Lesestunden

In der europäischen Kulturgeschichte spielt die Familie zu allen Zeiten eine zentrale Rolle. Was jedoch jeweils unter Familie zu verstehen ist, wer etwa zur Familie gehört, wer ihr Oberhaupt ist, wer über den Besitz verfügt, wie die Arbeit aufgeteilt ist, dies unterliegt einem deutlichen historischen Wandel. Die neue ›Geschichte der Familie‹ zeichnet die großen Entwicklungslinien von der Antike bis zur Gegenwart nach und nimmt dabei auch die Unterschiede in den verschiedenen europäischen Gesellschaften in den Blick. Unter Berücksichtigung von neuen Fragestellungen und Einsichten aus Soziologie, Ethnologie, Demographie und Pädagogik entsteht ein facettenreiches Bild der europäischen Familie. Zur Sprache kommen dabei auch langfristige Prozesse wie die Wendung von der Großfamilie zur Kernfamilie oder die Veränderung der Gefühlsbindungen zwischen Partnern und Generationen, die bis heute Realität und Erleben der Familie bestimmen.