Jüdischer Sport und Sport der Juden in Deutschland

Eine kommentierte Bibliografie

Eine kommentierte Bibliografie

Zwischen Fußball und Geschichtspolitik - eine jüdische Trainerkarriere

Emanuel Schaffer gilt heute als erfolgreichster Fußballnationaltrainer Israels. Seine Biografie erzählt allerdings viel mehr als ein In Recklinghausen aufgewachsen, nur knapp dem Holocaust entkommen und in Israel als Fußballer, Trainer und Geschäftsmann erfolgreich, trug er zur Annäherung zwischen Israel und Deutschland bei. Die Freundschaft mit Hennes Weisweiler schuf dafür die Grundlage.

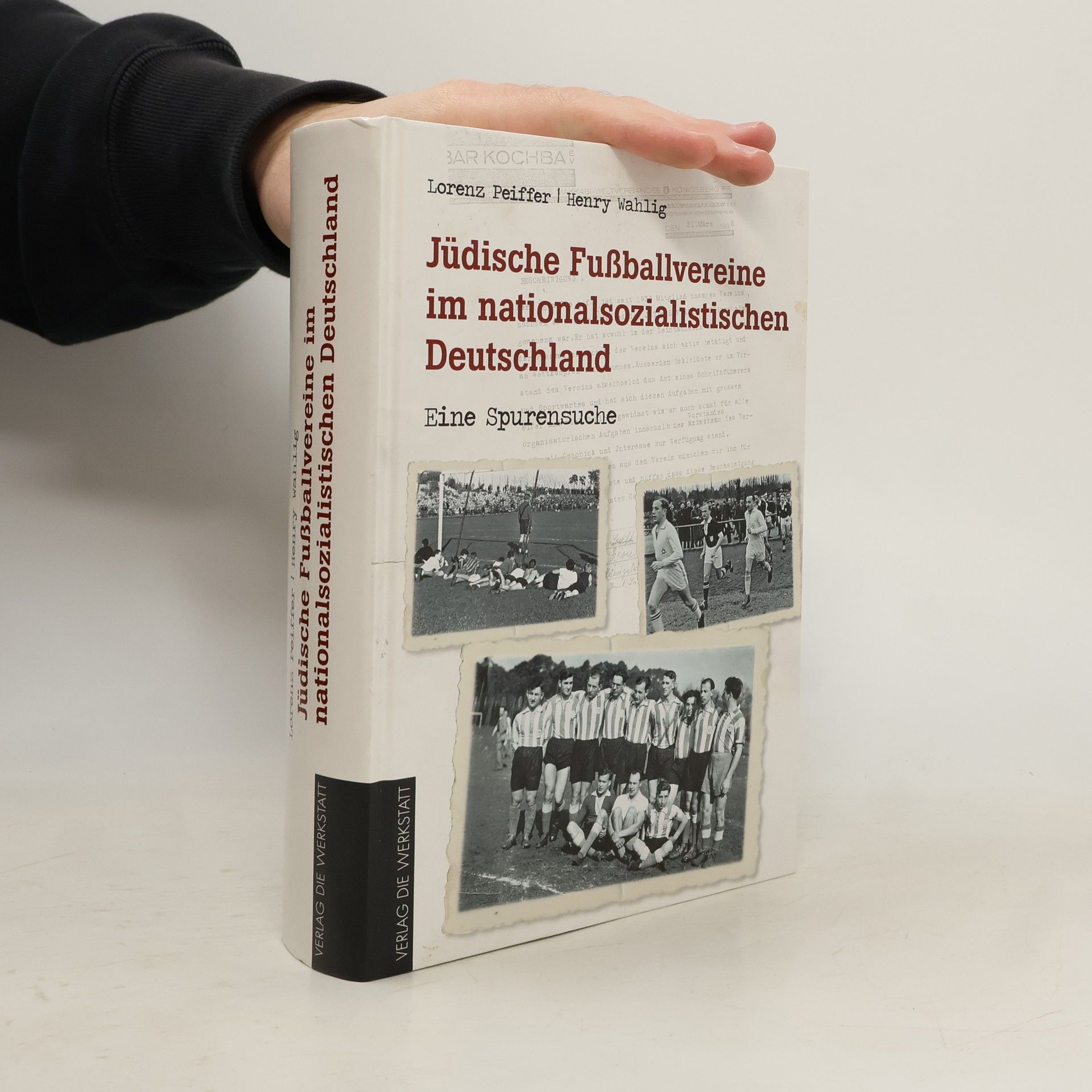

Eine Spurensuche