Tanzunterricht in Deutschland

Eine kultursoziologische Studie

Eine kultursoziologische Studie

Die bewegte Uhr und eine Uhr im Gravitationsfeld gehen nach. Das berühmte Paradoxon von den Zwillingen, die sich erst voneinander entfernen und dann wieder zusammenkommen, untersuchen wir zunächst im speziell-relativistischen Gedankenexperiment, also ohne Gravitation. Der Zwilling, der seinen Bruder mit einer höheren Geschwindigkeit wieder einholt, bleibt am Ende der jüngere, was sich mit der sog. Zwillingsungleichung einfach verifizieren lässt.Die Gravitation kann prinzipiell nicht abgeschirmt werden. Ihren Einfluss auf den Gang einer Uhr verstehen wir mit einem Gedankenexperiment von V. Müller. Während die Zwillinge betragsmäßig immer dieselbe Geschwindigkeit zueinander besitzen, gelangen sie aber bei ihrer Bewegung durch den Raum in die Nähe verschiedener Massen, so dass sie unterschiedlicher Gravitation ausgesetzt sind. Das kann dazu führen, dass am Ende der zurückkehrende Zwilling sogar der ältere ist. Inhaltsverzeichnis Die traditionelle Darstellung des Zwillingsparadoxons.- Minkowskis Linienelement - Die Lorentz-Transformation.- Umkehrproblem und Gravitation.

Die bewegte Uhr geht nach. – Zwei Zwillinge bewegen sich in entgegengesetzter Richtung. Beide beobachten, dass die Uhr des anderen nachgeht. Dann kommen sie wieder zusammen und stellen Jünger ist, wer seine Geschwindigkeit geändert hat. Eine elementare Erklärung dafür folgt aus einer Kette von Ungleichungen auf der Basis der Zeitdilatation. Mit Hilfe der Definition einer absoluten Gleichzeitigkeit finden wir eine weitere, einfache Erklärung. Hierbei ist es wichtig, den definitorischen Charakter der Gleichzeitigkeit zu verstehen. Alternativ zu Einsteins Herleitung formulieren wir einen anschaulichen Zugang zur Speziellen Relativitätstheorie. Dabei können wir über die Gleichzeitigkeit frei verfügen und lösen das Paradoxon sowohl mit der Lorentz-Transformation als auch bei absoluter Gleichzeitigkeit.

Partikel mit Überlichtgeschwindigkeit in Einsteins Relativitätstheorie

Partikel, die sich permanent mit Überlichtgeschwindigkeit bewegen, heißen Tachyonen. Die zeitliche Reihenfolge der Endpunkte ihrer Bewegung ist vom Bezugssystem abhängig. Tachyonen können keine Nachricht übertragen, vermitteln aber über beliebig große Entfernungen einen Zusammenhang, ohne dass die Kausalität verletzt wird. Damit besprechen wir das Einstein-Podolsky-Rosen Paradoxon. Ein Teilchen wird durch seine Ruhmasse definiert, ein Tachyon durch einen Impulsparameter. Wir untersuchen Stoßprozesse mit Tachyonen. In Anlehnung an den Begriff des Quasiteilchens betrachten wir über einem Gitter auch Quasitachyonen. Wir erklären die Geschichte mit Schrödingers Katze.

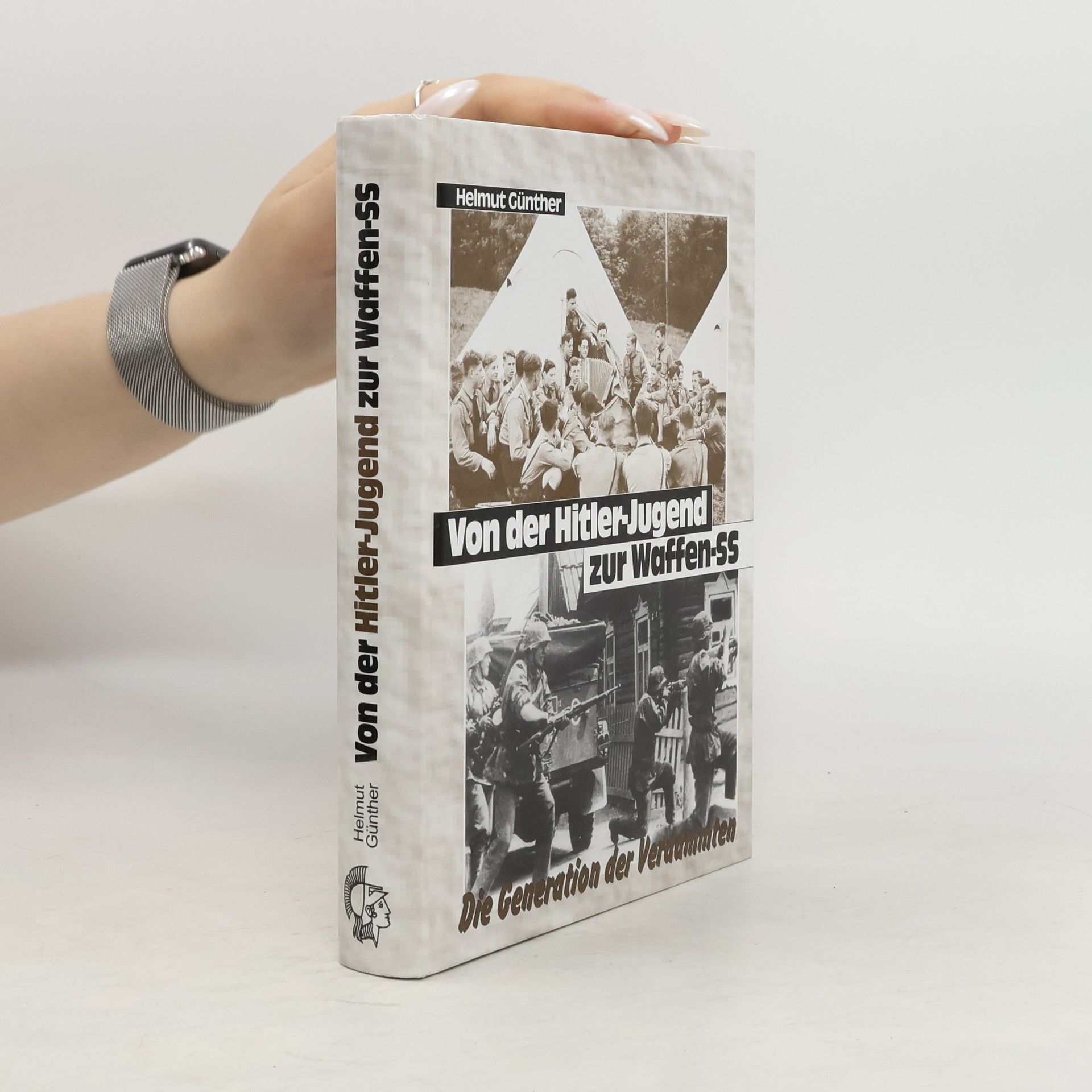

Der Autor Helmut Günther, im Jahre 1944 SS-Untersturmführer (Leutnant) in der 17. SS-Panzer-Grenadier-Division „Götz von Berlichingen“, läßt seine Leser vieles nacherleben: Grauen, Tod und Verzweiflung in einem Kampf, der oft aussichtslos schien, aber auch Übermut, Neckerei und Lachen einer Schar blutjunger Burschen. Geschildert wird der Weg der Aufklärungsabteilung der Division: Aufstellung an der Loire, Kämpfe im Brückenkopf der Normandie, Entrinnen aus dem Kessel von Roncey, Spähtätigkeit in und um Paris, Aufbau einer Auffangstellung an der oberen Mosel, zähes Ringen um Metz, in Lothringen und im Hohenloher Land bis zum Achensee. Die Aufklärungsabteilung, das „Auge der Division“, bildete beim Vormarsch die Spitze, hielt Tuchfühlung mit dem Gegner, klärte die Feindlage vor Angriffen und kam im Stellungskampf als „Feuerwehr“ zum Einsatz, wenn es kritisch wurde. Helmut Günther schildert seine Kriegserlebnisse schlicht, aber sehr eindrucksvoll. Auch den alliierten Terrorangriff auf seine Heimatstadt Dresden, das Kriegsende im Gefängnis und die demütigende Kriegsgefangenschaft bezieht Günther in sein Buch mit ein.

Gitter · Äther · Relativität

KlappentextAus dem Inhalt Mechanische Grundlagen: Die Entdeckung des Äthers - Äther und Wellengleichung - Die physikalischen Elemente der Speziellen Relativitätstheorie - Wo kommt die Wellengleichung her? - Die Wellengleichung und das Dritte Axiom - Gitter und Kontinuum - Der kristalline Festkörper - Versetzungen - Die sine-Gordon-Gleichung einer Versetzung In der Welt der Kristalle: Raum und Zeit - Natürliche Maßstäbe und Uhren - Bewegte Maßstäbe und Uhren - Ein Uhrenparadoxon - Die Messung der Signalgeschwindigkeit - Die Voigt-Lorentz-Transformation - Das Relativitätsprinzip - der verlorene Kristall - Das Zwillingsparadoxon - Der Doppeleffekt - Tachyonen und Kausalität - Verletzung der Relativität - der wiederentdeckte Kristall - Die Trägheit der Energie - Teilchen und Feld - Eine Teilchenlösung - die Trägheit der Energie Anhang: Gitter und Kontinuum (Ergänzungen) - Tachyonen und Kausalität (Ergänzungen) Literatur - Verzeichnis der häufigsten Symbole - Maßeinheiten - Notiz zur Schreibweise - Namenverzeichnis - Sachwortverzeichnis