Barbara Degen Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)

Meine Zeit mit Annette Kuhn

Wie Kunst, Poesie und Liebe in die Frauengeschichte kamen

- 216 Seiten

- 8 Lesestunden

"Fast eine Doppelbiographie" nennt die Autorin die Geschichte zweier schreibender und forschender Frauen des 20./21. Jahrhunderts. Barbara Degen und ihre Freundin und Geliebte Annette Kuhn (1934-2019) haben beide jüdische Wurzeln und auf unterschiedliche Weise die Geschichte ihrer Zeit, den Zweiten Weltkrieg, die Nachwirkungen des Faschismus in der BRD, den Aufbruch der sog. 68er-Bewegung und die "Wende" erlebt. Ihr gemeinsames Band war die Frauengeschichte. Annette Kuhn war seit den 1960er Jahren die erste Professorin, die dieses neue Fach als Historikerin und Didaktikerin maßgeblich entwickelt und gelehrt hat. Barbara Degen konzentrierte sich in ihrer Berufszeit als Feministin und Rechtsanwältin auf die Rechte der Frauen, vor allem bei sexueller Gewalt und Diskriminierung und forscht und veröffentlicht zur NS-Zeit. Die vielen Facetten ihrer Beziehung, in der das "Private immer auch politisch" war und Liebe, Kunst und Utopien eine wichtige Rolle spielten, verändert unser Bild der historischen und aktuellen Ereignisse und zeigt, wie wichtig der Frauenblick für die Entwicklung demokratischer Strukturen ist.-- Back cover

Justitia ist eine Frau

- 188 Seiten

- 7 Lesestunden

Hat Gerechtigkeit ein Geschlecht? Justitia, als Symbol der Gerechtigkeit, wird als Frau dargestellt. Welche Bereicherung bringt die frauengeschichtliche Perspektive auf die Geschichte und Symbolik der Gerechtigkeit? Die Einführung des Buches bietet eine unterhaltsame und informative Lektüre für alle Interessierten, unabhängig von Vorkenntnissen, und ist reich an Bildern. Es dient auch als Begleitkatalog zur Wanderausstellung „Füllhorn, Waage, Schwert – Justitia ist eine Frau“, ist jedoch als eigenständige Veröffentlichung konzipiert. Der Bogen spannt sich von der ägyptischen Ma’at über die griechische Göttin Themis bis hin zu den Frauen der französischen Revolution und der Trauer über den Faschismus, und umfasst 23.000 Jahre Menschheitsgeschichte bis zur Gegenwart. Bedeutende Gerechtigkeitsphilosophinnen wie Christine de Pizan, Hildegard von Bingen und Hedwig Dolum kommen ebenfalls zu Wort. Themen sind unter anderem die Räume der Gerechtigkeit, die ägyptische Gerechtigkeitsgöttin Ma’at, die kulturelle Vielfalt der Gerechtigkeit, die Rolle von Frauen im Mittelalter, Christine de Pizan als Poetin der Gerechtigkeit, sowie die Frage nach Geschlecht und Menschenrechten im Kontext von Revolution und Faschismus. Die weltweite Suche nach Gerechtigkeit wird ab 1946 thematisiert.

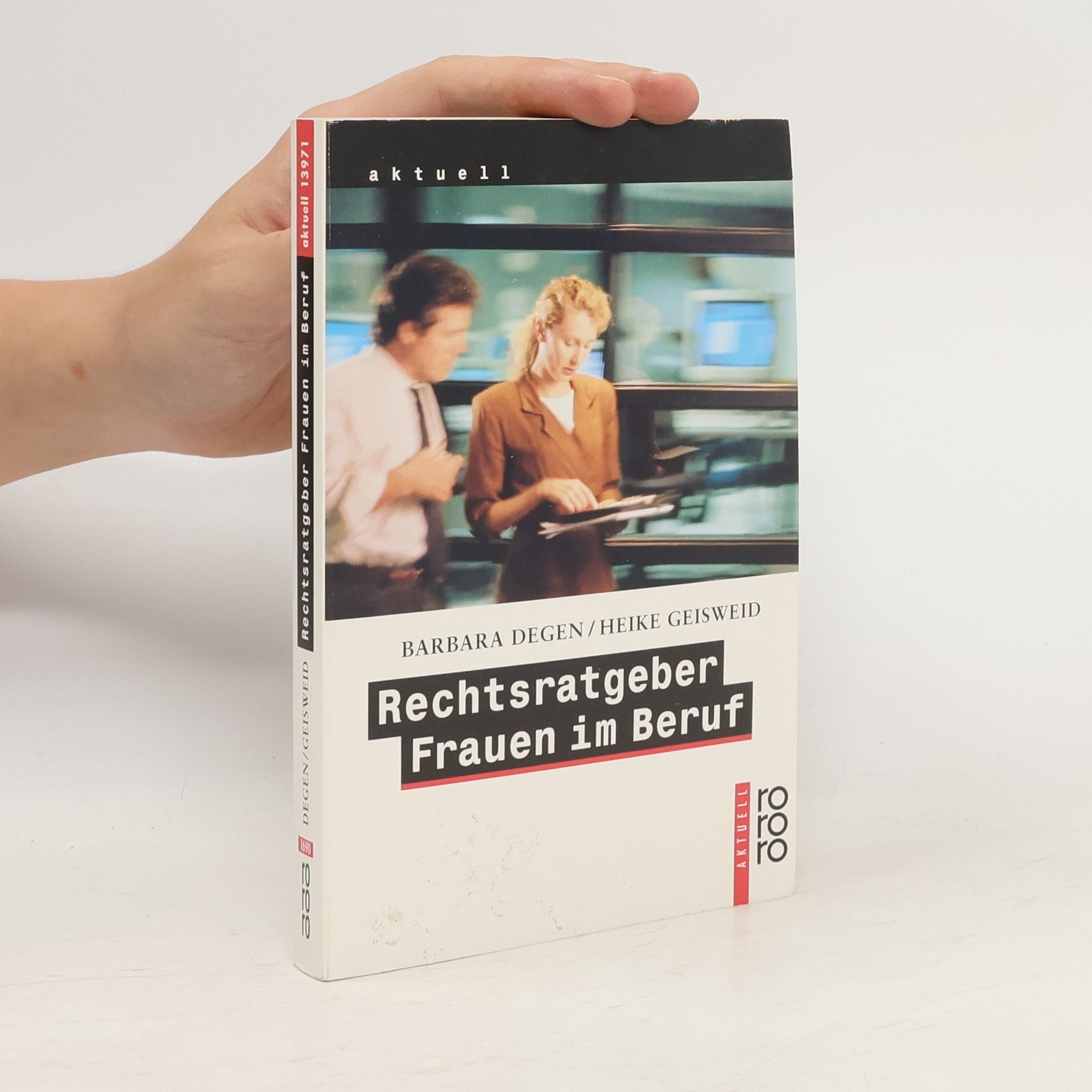

Rechtsratgeber Frauen im Beruf

- 318 Seiten

- 12 Lesestunden

Flexibel in das Reich der Freiheit?

Frauen in ungeschützten Beschäftigungsverhältnissen