Wilfried Reininghaus Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)

Die Historische Kommisssion für Westfalen 1896 bis 2021

Eine regionale Wissenschaftsgeschichte

- 560 Seiten

- 20 Lesestunden

Die Historische Kommission für Westfalen, gegründet im Sommer 1896 in Münster, hatte die zentrale Aufgabe, das Westfälische Urkundenbuch fortzuführen. Der Autor beleuchtet die Entwicklung der Kommission über 125 Jahre, einschließlich ihrer Herausforderungen durch geschichtspolitische Einflüsse und interne Kontroversen. Zudem wird die Erweiterung ihres Programms beschrieben, das neben Editionen auch Fachtagungen umfasst. Das Werk dokumentiert bedeutende Grundlagenwerke zur westfälischen Geschichte und bietet einen umfassenden Überblick über die regionale Wissenschaftsgeschichte. Prof. Dr. Wilfried Reininghaus, ehemaliger Präsident des Landesarchivs Nordrhein-Westfalen, hat diese Geschichte maßgeblich geprägt.

Der Arbeiteraufstand im Ruhrgebiet 1920

Quellenkritik und Edition der zeitgenössischen Darstellungen von Carl Brenner, Josef Ernst, Arthur Zickler, Gerhard Colm, Willi Cuno und Siegfried Schulz

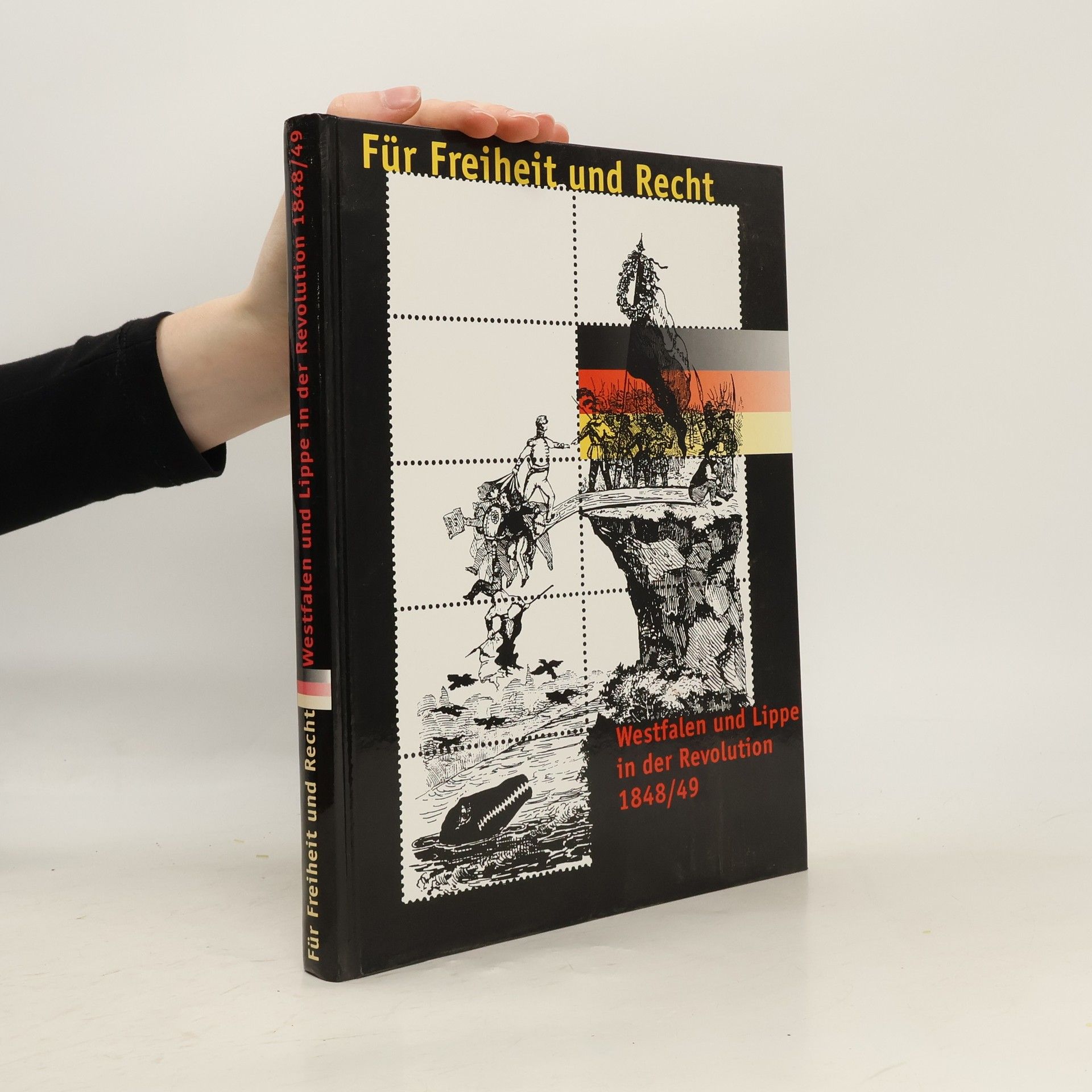

Zur Darstellung kommen: die Bedeutung der Revolution für die regionale politische Entwicklung- das politische Geschehen zwischen 1813 und 1847 - wirtschaftliche und soziale Strukturen und Krisen vor 1848 - die Bedeutung der Burschenschaften - das Revolutionsgeschehen in Westfalen zwischen März 1848 und Mai 1849 - der Verlauf der Revolution in Lippe sowie im Rheinland - Lebensläufe westfälischer Demokraten - der Einfluß der Presse 1848/49 - die Rolle der Literatur - die Turnvereine - die relevanten Bildüberlieferungen der Revolution.