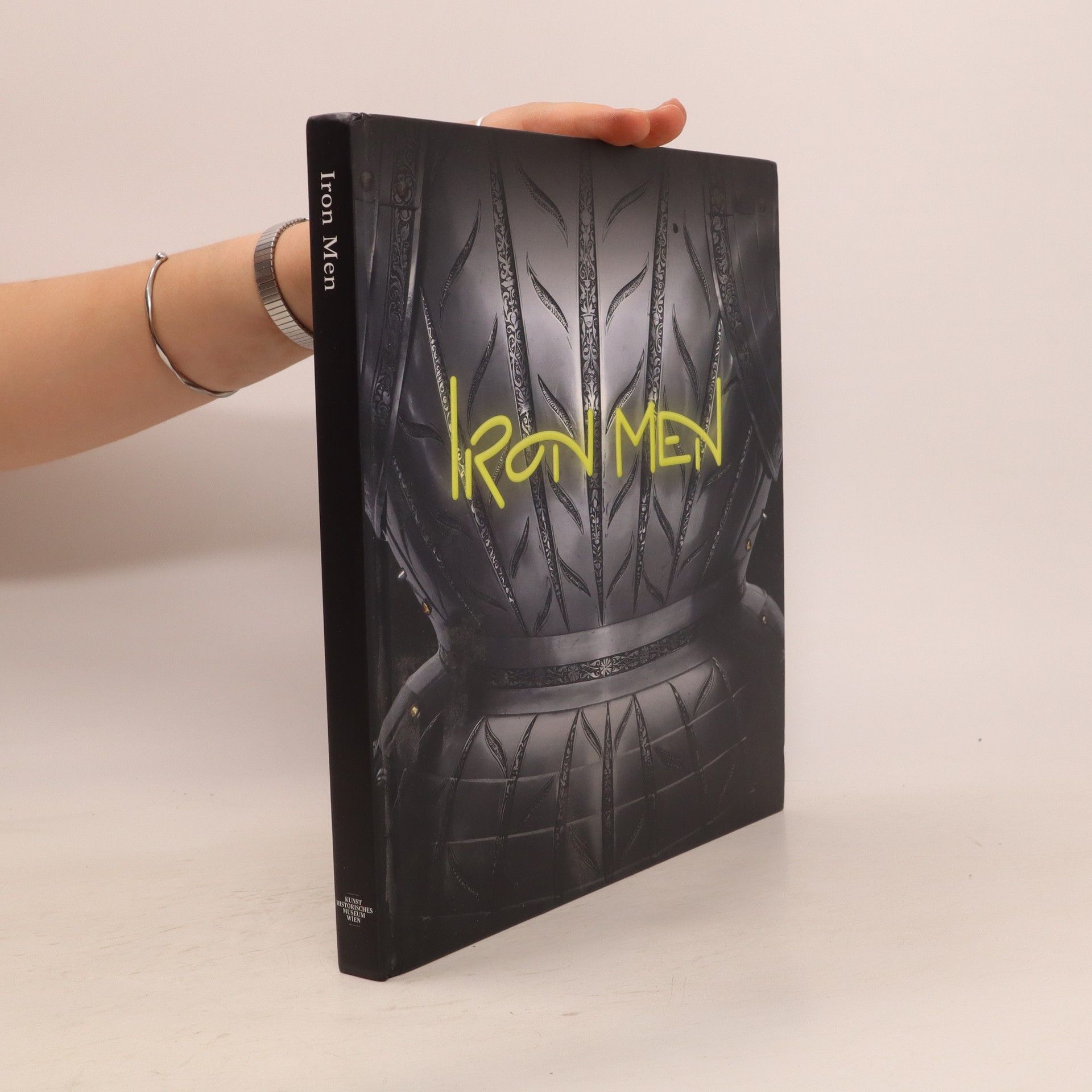

Iron Men

- 200 Seiten

- 7 Lesestunden

Fünf Jahrhunderte ist es her, dass der Harnisch, diese archetypisch wirkende stählerne Schutzkleidung des Mannes, militärisch und kulturell in Europa ein prägendes Phänomen dargestellt hat. Trotz dieser großen zeitlichen Distanz ist das Bild des geharnischten Ritters, der sich im Krieg und Turnier bewährt, weiterhin in der Sprache und Kultur unserer Zeit präsent. Sich der Wurzeln des Rollenbildes vom stets starken und kampfbereiten Mann bewusst zu sein, ist für uns im frühen 21. Jahrhundert von besonderer Bedeutung. Das Thema des stählernen Harnischs stellt sich bei näherer Betrachtung nämlich als wesentlich komplexer dar, als wir erwarten würden. Es ist voller Nuancen, die wir weder mit der Kultur jener Zeit noch mit dem vorherrschenden Männlichkeitsbild der Gegenwart in Verbindung bringen würden. Text: Fabian Brenker, Tobias Capwell, Daniel Jaquet; Chessica Kirchhoff, Stefan Krause, Jonathan Tavares, Pierre Terjanian, Marina Viallon.