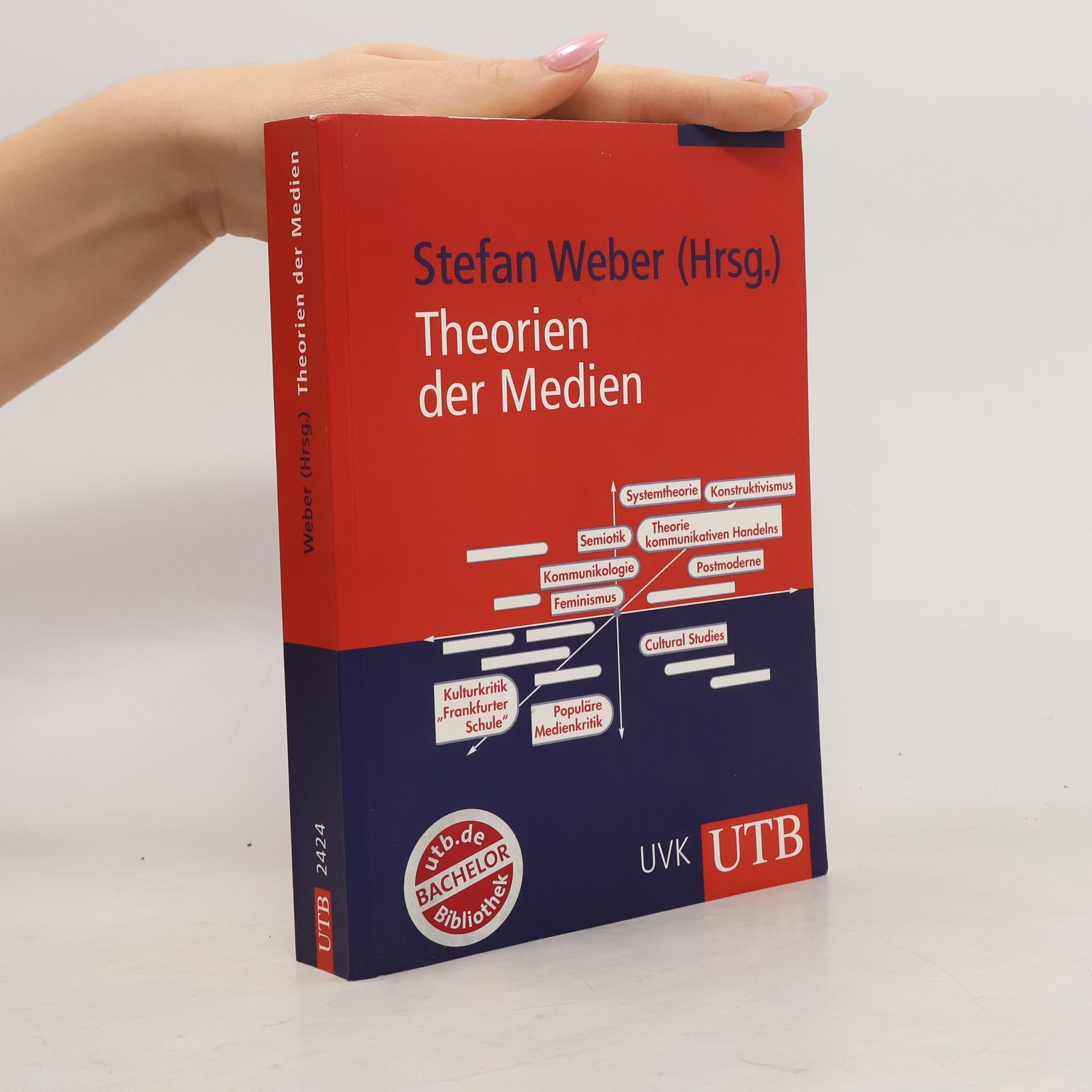

Das Feld medienwissenschaftlicher Theoriebildung ist in den vergangenen Jahren - nicht zuletzt mit dem Boom neuer Medien wie Internet und Multimedia - unüberschaubar geworden. Zu den bereits vor längerer Zeit ins Fach eingeführten und etablierten Basistheorien wie Kulturkritik oder Psychoanalyse gesellten sich u. a. Konstruktivismus, Cultural Studies und Systemtheorie. Das Buch bietet einen Überblick und geht auch ausführlich auf die Frage ein, welche Theorie für welche Forschungsfrage sinnvoll ist und wie sich das Verhältnis von Theorie und Empirie jeweils darstellt.

Stefan Weber Bücher

Radikaler Lingualismus

Von Wittgenstein zu Mitterer und einer neuen Philosophie

Auf Plagiatsjagd

- 216 Seiten

- 8 Lesestunden

Plagiatsfälle bei Politiker: innen und Intellektuellen, Studierende, die nicht mehr richtig zitieren können oder sich gleich die ganze Abschlussarbeit schreiben lassen, Ideenausbeutung durch Gutachter: innen und Hochschulkorruption in Form fragwürdiger Besetzungspolitik. Geht es in der Wissenschaft noch vor allem um Erkenntnisgewinn und Inhalte? Oder streben Student: innen primär nach dem möglichst schnellen Titelerwerb und Wissenschaftler: innen zuerst nach Macht und Privilegien? Stefan Weber schildert nicht nur die spektakulärsten von ihm aufgedeckten Plagiatsfälle, er sucht die Ursachen für die Bildungsmisere ebenso wie mögliche Auswege. Ein geistreiches und punktgenaues Plädoyer für eine andere, bessere Universität und Wissenschaft.

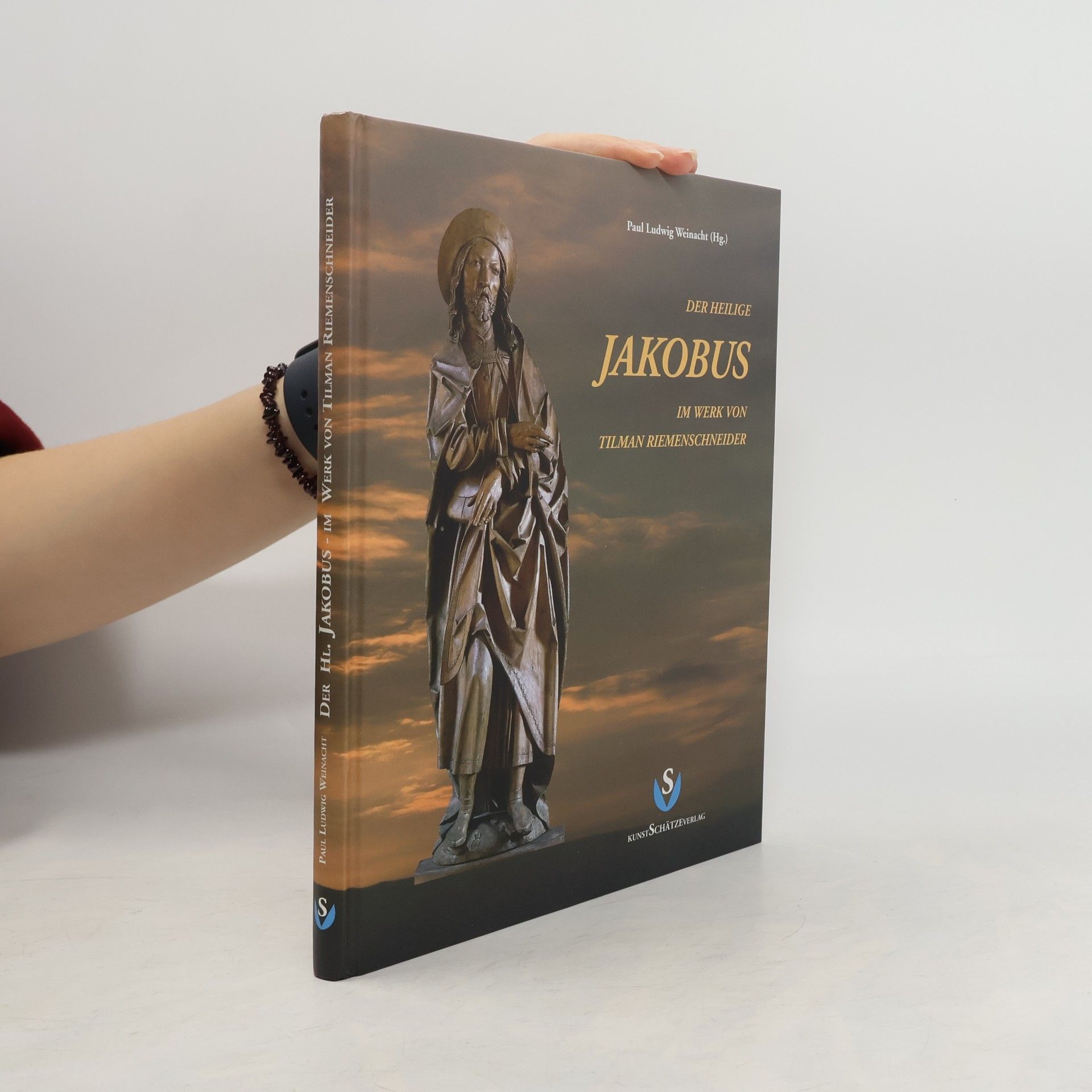

Der heilige Jakobus im Werk von Tilman Riemenschneider

- 128 Seiten

- 5 Lesestunden

Das Google-Copy-Paste-Syndrom

- 159 Seiten

- 6 Lesestunden

Wenn rund dreißig Prozent der Studierenden bei Umfragen zugeben, dass sie Textklau aus dem Internet betreiben, dann läuft etwas aus dem Ruder. Die gegenwärtig grassierende Copy-Paste-Mentalität bedroht die gesamte wissenschaftliche Textkultur. Ein grundlegender Wandel der Kulturtechnik zeichnet sich ab: von der eigenen Idee und der eigenen Formulierung hin zur „Umgehung des Hirns“ und zur Textbearbeitung bereits vorhandener Segmente im Web. „Das Google-Copy-Paste-Syndrom“ ist das erste deutschsprachige Sachbuch, das sich dem Kopieren-und-Einsetzen-Phänomen sowie den Folgen des Google-Wikipedia-Wissensmonopols widmet. Der Autor beobachtet kritisch die Ergoogelung der Wirklichkeit und die fortschreitende Austreibung des Geistes aus der Textproduktion. Er fragt, wie die Medienwissenschaft auf dieses Problem - wenn überhaupt - reagiert. Netzplagiate gefährden Ausbildung und Wissen. Cyber-Neusprech oder „Weblisch“, Chat- und SMS-kontaminiertes Bewusstsein, affirmative Bagatelle-Forschung, Technophilie und Bullshit-PR für neue Medien schaffen zudem ein Milieu, in dem eine Kritik des Internets und seiner Verwendung systematisch ausgeblendet wird. Dieses Buch richtet sich nicht nur an Lehrende in Schulen und Universitäten, die sich mit diesem neuen Problem konfrontiert sehen. Es ist so geschrieben, dass es auch für ein breites Publikum, das die neuen Medien verwendet, eine kritische Lektüre bietet.

Non-dualistische Medientheorie

- 370 Seiten

- 13 Lesestunden

Die 1992 publizierte non-dualistische Philosophie Josef Mitterers bricht mit der kategorialen Unterscheidung von Sprache und Wirklichkeit. Sie stellt die Bezugnahme sprachlicher Beschreibungen auf Objekte der Wahrnehmung in Frage und entwickelt ein Denkmodell, bei dem Beschreibungen nicht auf Objekte gerichtet sind, sondern an Objekte als bislang vorliegende Beschreibungen anschließen. Stefan Weber macht dieses Modell für die Medienwissenschaft nutzbar. Er zeigt, wie eine non-dualistische Medientheorie - im Gegensatz zur VorausSetzung eines Dualismus von Fakten und Fiktionen oder von Wahrheit und Lüge - eine Alternative im Denken ermöglicht.

Das Investmentfondsgesetz

Gesetzestext idF Novelle 1998, Materialien, OGAW-Richtlinie

- 142 Seiten

- 5 Lesestunden

Accompanying an exhibition at the Staatliche Kunstsammlungen Dresden, this publication presents the glass swallow works Perched, created by the artist Feleksan Onar.

Early Capitals of Islamic Culture

The Art and Culture of Umayyad Damascus and Abbasid Baghdad

- 142 Seiten

- 5 Lesestunden

Early Capitals of Islamic Culture reproduces archaeological materials and selected masterpieces from the first centuries of Islam that, together, chart the transition from pre-Islamic to Islamic culture. Showing how ancient techniques and aesthetic practices were adapted alongside the appearance of bold new innovations, the book provides deep insights into this fascinating period of art and cultural history. Published to accompany a major joint exhibition of the Sharjah Museums Department of the United Arab Emirates and the State Museums of Berlin, which hold a particularly rich collection of early Islamic art and artifacts and have among their aims the raising of public awareness about the achievements of early Islamic culture, the publication of Early Capitals of Islamic Culture also celebrates Sharjah’s recognition as Islamic cultural capital for 2014.

Public Private Partnerships

Gestaltung aus ökonomischer und juristischer Sicht

- 296 Seiten

- 11 Lesestunden