Julien Offray de La Mettrie Bücher

Julien Offray de La Mettrie war ein französischer Arzt und Philosoph und einer der frühesten französischen Materialisten der Aufklärung. Seine Arbeit erforscht die komplexe Beziehung zwischen Geist und Körper und stellt traditionelle dualistische Ansichten über das menschliche Wesen in Frage. Er befasst sich mit tiefgreifenden Überlegungen über die Natur des Bewusstseins und die Möglichkeiten mechanistischer Erklärungen menschlichen Verhaltens. Seine Schriften stellen einen bedeutenden Beitrag zur materialistischen Philosophie und zu Debatten über die menschliche Natur dar.

Julien Offray de La Mettrie: Der Mensch eine Maschine. L'Homme Machine Lesefreundlicher Großdruck in 16-pt-Schrift Großformat, 210 x 297 mm Berliner Ausgabe, 2020 Durchgesehener Neusatz mit einer Biographie des Autors bearbeitet und eingerichtet von Theodor Borken Erstdruck: Leiden 1747, vordatiert auf 1748. Der Text folgt der deutschen Übersetzung durch Adolf Ritter von 1875. Originaltitel: L'homme plus que machine. Textgrundlage ist die Ausgabe: La Mettrie: Der Mensch eine Maschine. Übersetzt, erläutert und mit einer Einleitung versehen von Adolf Ritter. Berlin: Erich Koschny, 1875 (Philosophische Bibliothek, Bd. 67). Dieses Buch folgt in Rechtschreibung und Zeichensetzung obiger Textgrundlage. Umschlaggestaltung von Thomas Schultz-Overhage. Gesetzt aus der Minion Pro, 16 pt. Henricus Edition Deutsche Klassik UG (haftungsbeschränkt)

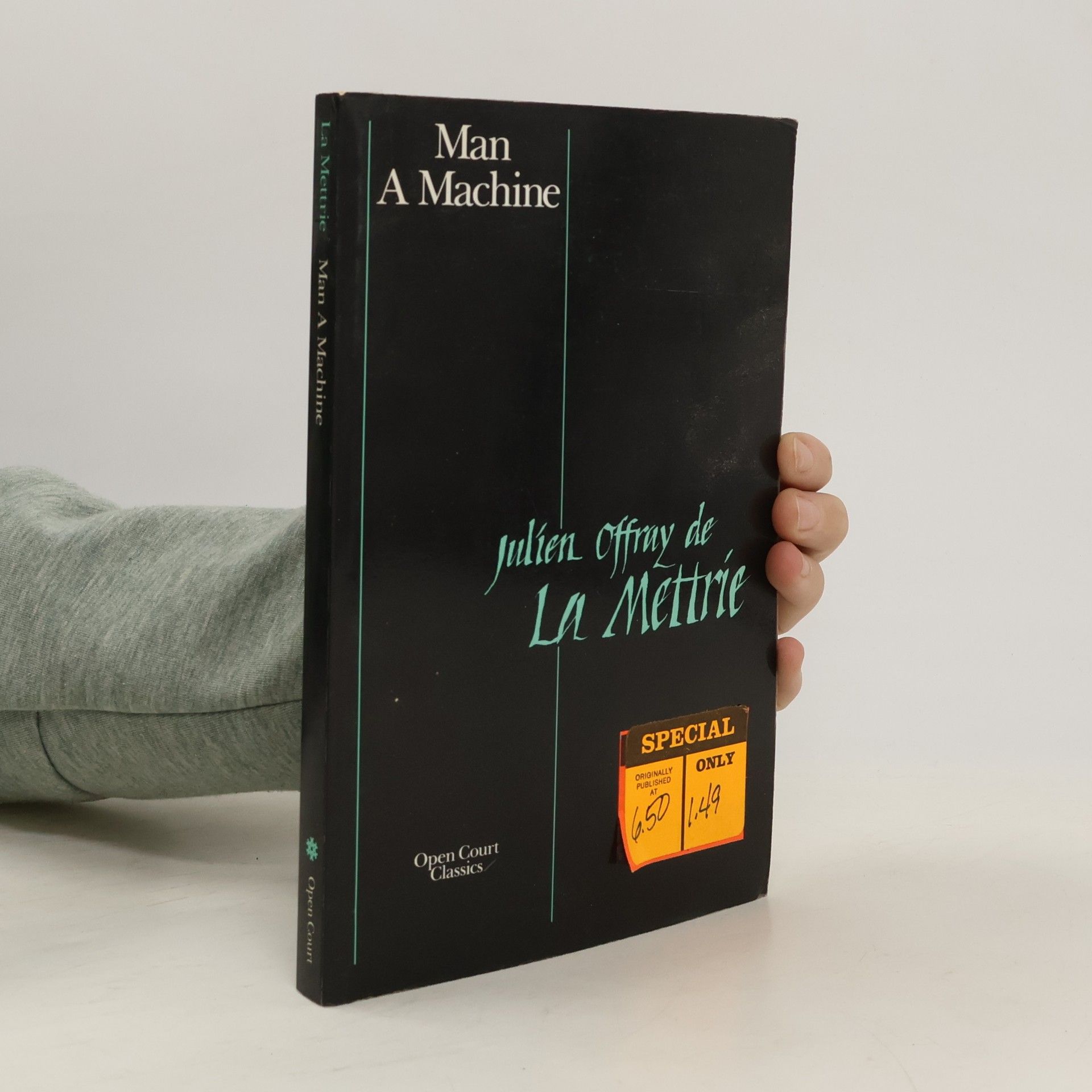

Popular presentation of materialism and atheism. This edition contains the full text in English and ths original French, Frederick the Great's Eulogy, extracts from Natural History of the soul and full background notes.

»Ziehen wir also den kühnen Schluss, dass der Mensch eine Maschine ist«, heißt es in dem berühmten Werk des französischen Aufklärers La Mettrie. Sein radikaler Angriff auf Geist, Seele, Glück, Freiheit blieb nicht ohne Folgen: Der Autor musste an den Hof Friedrichs des Großen fliehen, das Buch wurde umgehend verboten. Auch heute noch bietet der philosophische Klassiker Ansatzpunkte für Diskussionen etwa um Roboter, Computer und Enhancement.

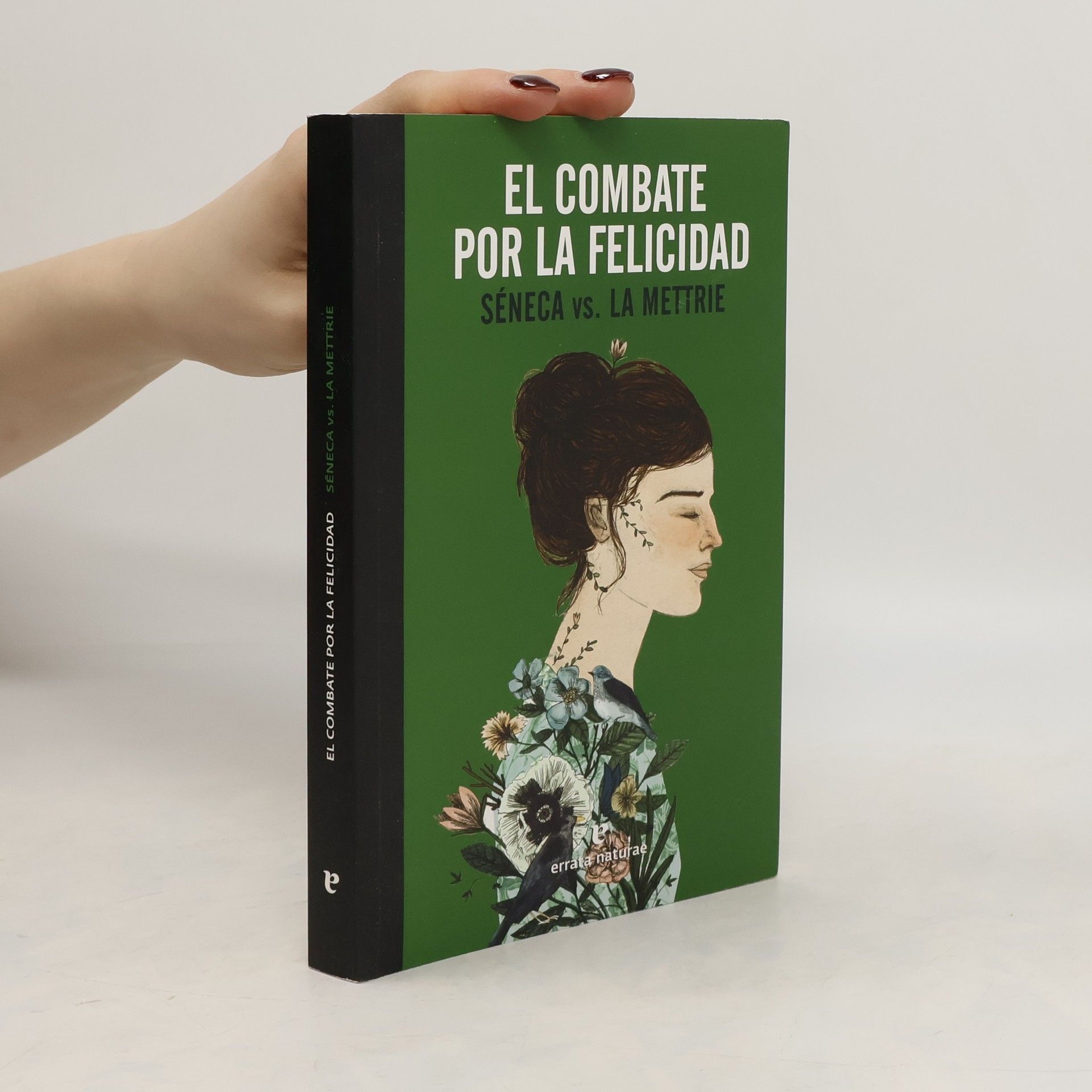

¿Qué es la felicidad? ¿Cómo conservarla? Éstas son preguntas que la humanidad se ha hecho durante milenios, y a las que los grandes pensadores (o cualquiera de nosotros) han contestado de formas diversas, a veces opuestas. Séneca creía que el camino de la felicidad estaba marcado por la razón, una facultad que nos permite vivir en armonía con la naturaleza, imponiéndonos al vaivén del azar y a los requerimientos del deseo. La Mettrie escribió su propia propuesta: sus estudios médicos en el siglo XVIII le llevaron a concluir que la felicidad dependía de los sentidos, identificando así la virtud con el placer, y renegando de toda autoridad divina o moral que pudiera dictar sobre el camino de la vida feliz de un ser humano. Este libro es un verdadero combate filosófico por la felicidad.

Výbor z díla francouzského lékaře a ateisty 18. stol. La Mettrie. V tezích první části díla pokouší se tento materialistický filosof vyvrátit karteziánskou dualistickou nauku o duchu a hmotě. Organická hmota je mu nadána principem hybnosti, člověk je soustavou pružin, uvádějících se vzájemně do pohybu. Duši chápal La Mettrie jako citlivou hmotnou část mozku, představující hlavní pružinu celého stroje. Jeho dílo filosoficky ovlivňovalo i přípravu Velké francouzské revoluce.