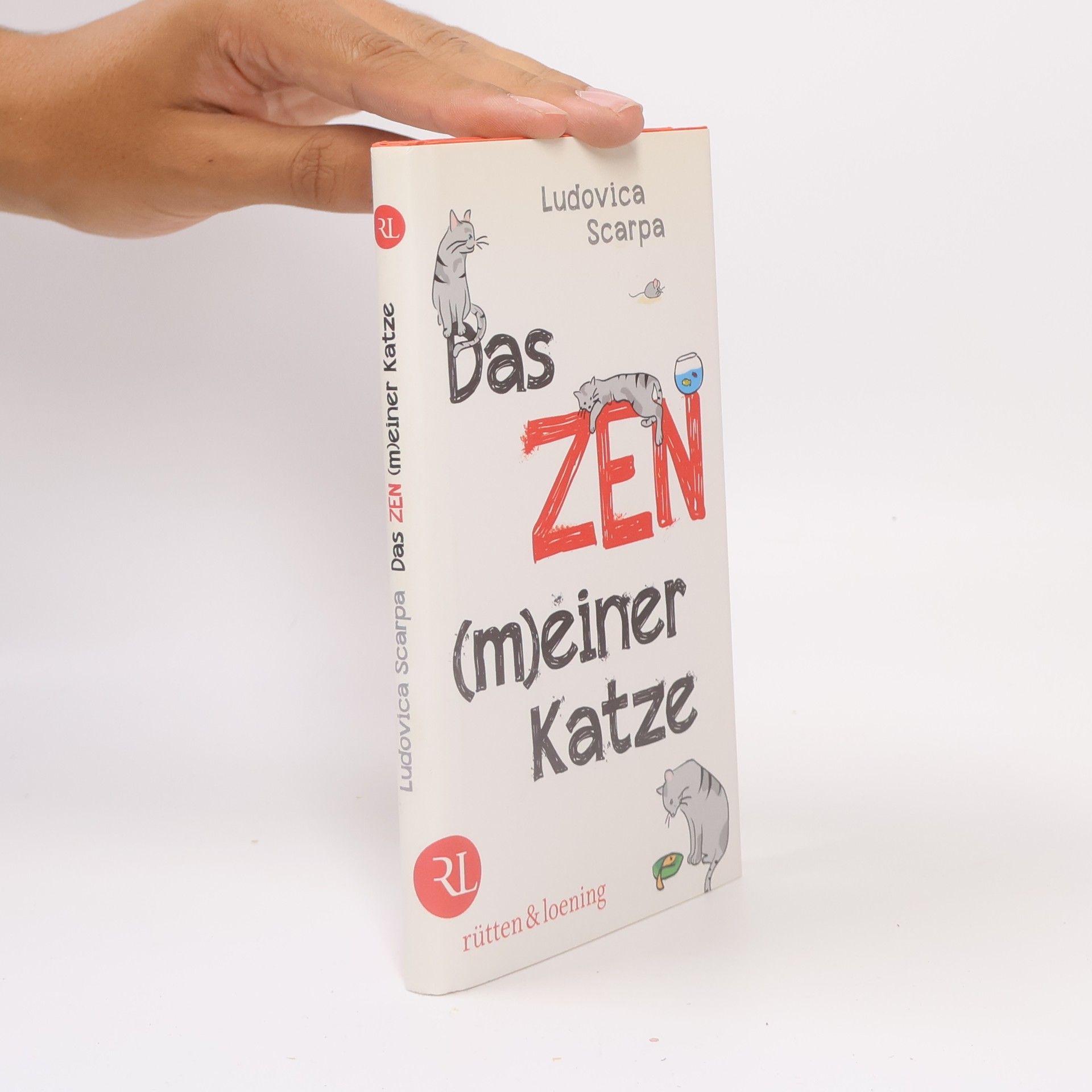

Sorge dich nicht, schnurre Eines Tages steht er vor der Tür: Zorro, der Kater. Wie selbstverständlich stolziert er ins Wohnzimmer, macht es sich auf dem Sofa bequem und beginnt seine Lektionen. Schon bald erkennt seine neue Menschenfreundin, dass kein Meditationsseminar sie je so weit bringen wird wie die Kontemplation von Zorros Katersein. Begleitet von ebenso schlichten wie zauberhaften Zeichnungen, notiert sie für uns seine Lehren in 66 Kapiteln mit Titeln wie: 'Nur sich selbst gehören', 'Die Tür öffnen und begrüßen, was kommt', 'Zorro fragen' oder 'Von der Schönheit, das zu tun, was getan werden möchte'. Ein echtes Kleinod voller Weisheit, die ebenso elegant und leichtfüßig daherkommt wie Zorro, der Zen-Meister auf vier Pfoten. Neues von Zen-Meister Zorro findest Du unter dem Facebookprofil KatzenZen.

Ludovica Scarpa Bücher

1. Jänner 1955