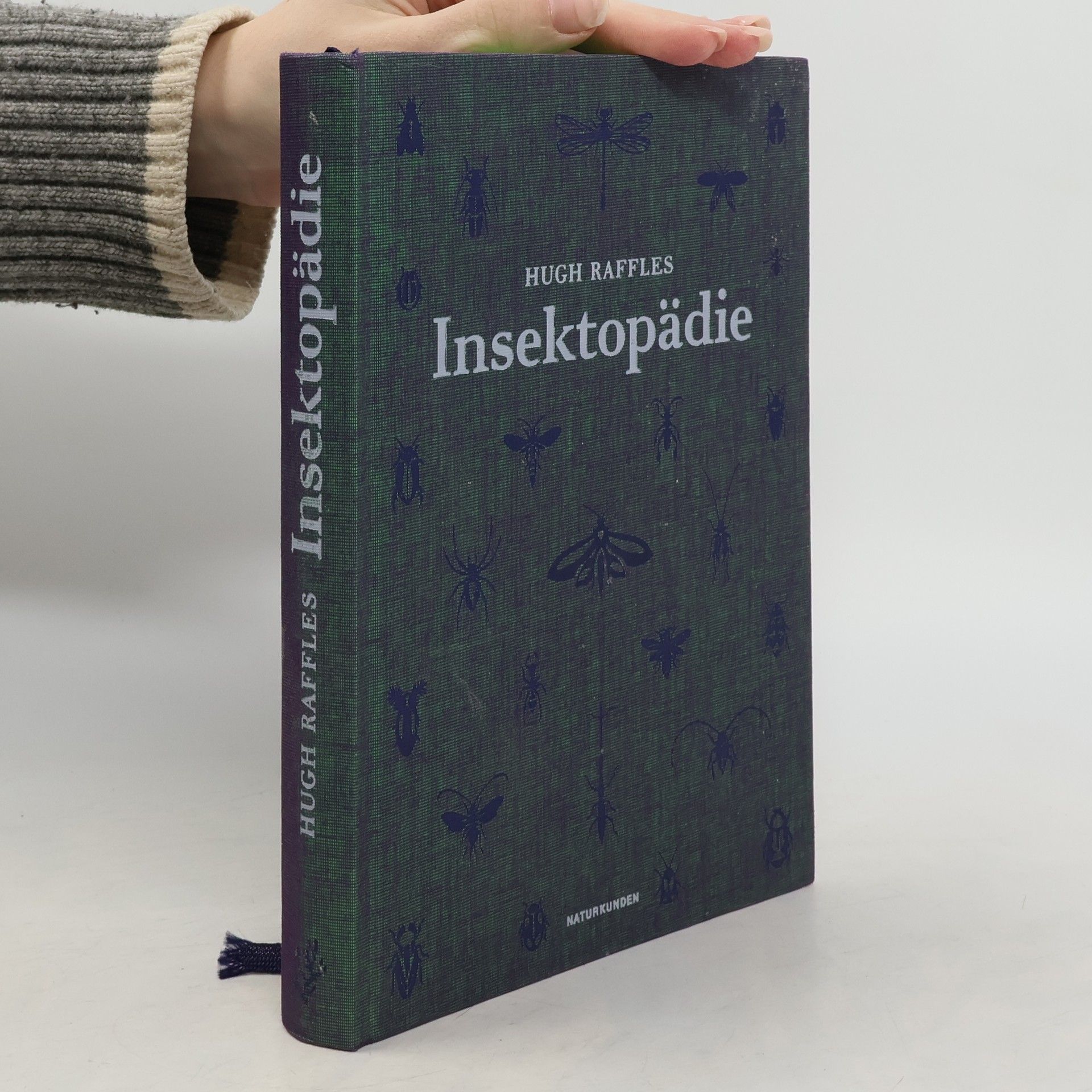

Naturkunden: Insektopädie

- 383 Seiten

- 14 Lesestunden

Sie waren vor uns da und werden uns überleben. Sie begleiten uns seit Menschengedenken, so nah und alltäglich wie keine anderen Lebewesen: Insekten bestäuben unsere Nutzpflanzen, ernähren sich von unserem Essen, leben in unseren Betten und Kleidungsstücken, in den Ritzen unserer Dielen und dem Fell unserer Haustiere. Grund genug, sich endlich diesen fremdartigen, beinahe unsichtbaren Lebensbegleitern zu widmen. Der Anthropologe Hugh Raffles erzählt die faszinierende Geschichte der langen und engen Beziehung, die uns mit diesen kleinen, wunderbaren und erstaunlich vollendeten Wesen verbindet. Seine Insektopädie ist ein fesselnder Streifzug durch Wissenschaft und Philosophie, Anthropologie und Zoologie, Wirtschaft und Populärkultur, auf dem nicht nur die Insekten, sondern auch die Menschen genau unter die Lupe genommen werden