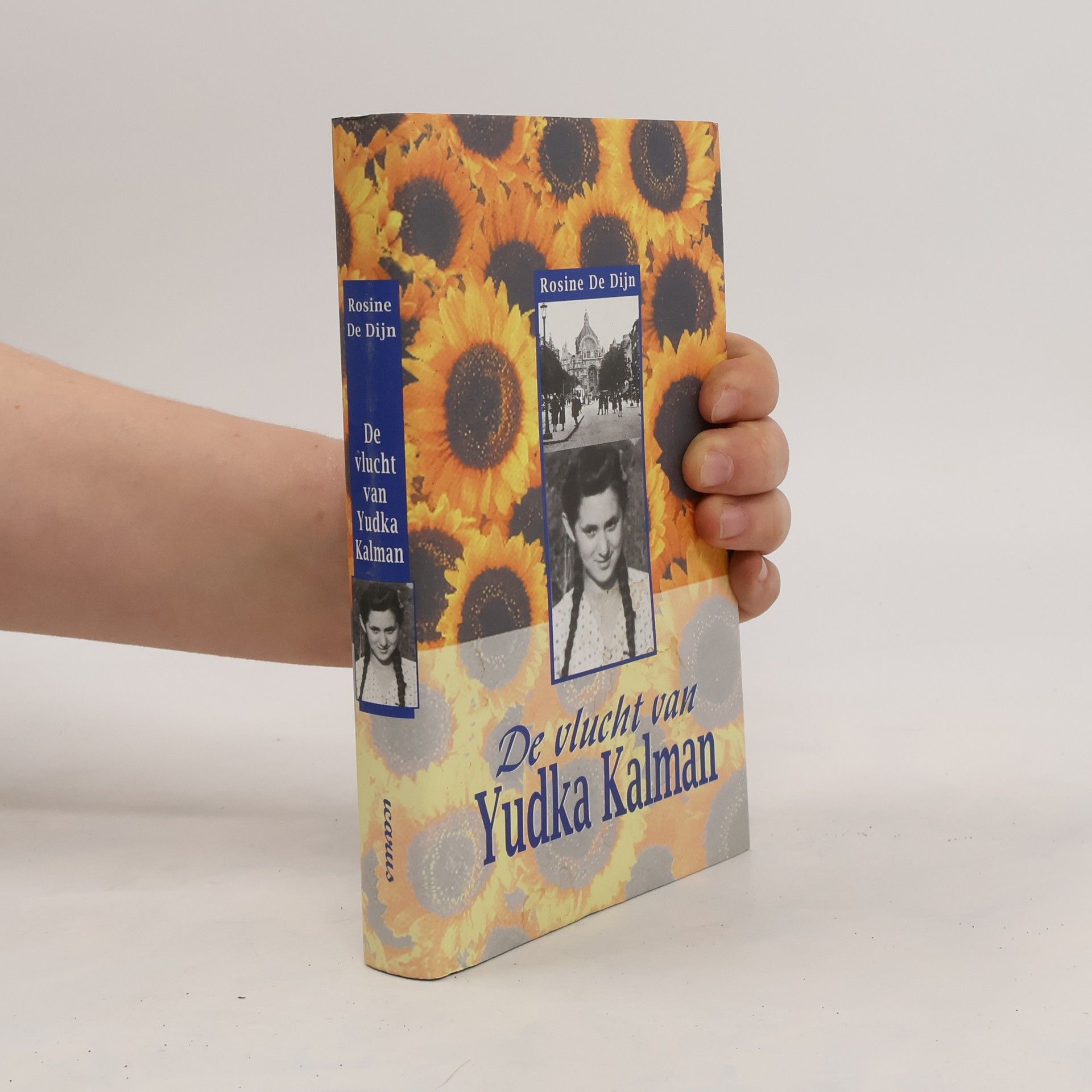

Überleben nach dem Holocaust

Über das Grand Hôtel im belgischen Seebad Knokke, das bewegte Leben des Monsieur Motke und wie das jüdische Antwerpen, das „Jerusalem an der Schelde“, wieder auflebte.

- 240 Seiten

- 9 Lesestunden

Am 9. Mai 1945 um 0.01 Uhr MEZ war der Spuk vorbei. Europa lag in Schutt und Asche und wurde mit der furchtbarsten Katastrophe des 20. Jahrhunderts konfrontiert: dem Holocaust. Hitlers Vollstrecker hatten in ihrem Rassenwahn ganze Arbeit geleistet, auch in Belgien, insbesondere in Antwerpen. "23.838 Männer, Frauen und Kinder mit Träumen und Erwartungen wurden zu Brennholz und in Asche verwandelt." Doch das "Jerusalem an der Schelde" erholte sich von diesem Albtraum. Viele Überlebende der osteuropäischen Vernichtungslager suchten nach 1945 in der belgischen Hafenstadt ein neues Zuhause. Rosine De Dijn suchte nach Personen und Zeugen, die diese Nachkriegszeit prägten oder sich daran erinnerten. In Knokke erfuhr sie von Monsieur Motke, einem jüdischen Bäckermeister, der sich während des Krieges der Résistance anschloss, zahlreichen jüdischen Mitbürgern das Leben rettete und später sein Grand Hôtel an der Nordsee-Promenade zum Treffpunkt überlebender Juden aus Antwerpen, Brüssel, Paris, London und den USA machte. Die Autorin reflektiert über ihre eigene Kindheit in einem Milieu, das über Generationen hinweg in Vorurteilen und Verweigerung gefangen blieb. Sie begibt sich auf die Spur dieser Hintergründe und des Unvermögens und stellt die Frage: Treibt der Antisemitismus wieder sein Unwesen?