Alfred a quitté Vienne, sa mère et le monde moderne pour rejoindre la terre de ses pères, où les traditions sont encore vivaces. Là, tout est nouveau pour lui, et c'est avec l'enthousiasme de la jeunesse qu'il se lance dans la découverte de ce monde inconnu. A l'école de la vie, il apprendra aussi bien à moissonner qu'à prier ou aimer. Mais il apprendra aussi qu'être juif au milieu des paysans polonais et ukrainiens peut exposer aux jalousies, à la vindicte, voire à de cruelles représailles... L'idylle vire alors au drame.

Soma Morgenstern Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)

Soma Morgenstern fängt die Komplexität seiner Erziehung in der vielfältigen kulturellen und sprachlichen Landschaft Galiziens ein. Er wählte Deutsch als Sprache für seine Schriften, eine Sprache, die er meisterte und für ihren literarischen Ausdruck schätzte. Sein Werk spiegelt seine multiethnischen und mehrsprachigen Wurzeln wider und erforscht Themen der Identität und der kulturellen Überschneidungen. Morgensterns Erfahrungen prägten seine einzigartige Weltsicht, die sich in seinem literarischen Schaffen widerspiegelt.

Werke in Einzelbänden: Kritiken, Berichte, Tagebücher

- 775 Seiten

- 28 Lesestunden

Der Schlussband der Soma Morgenstern-Edition vereint Kritiken, Berichte und Glossen zu verschiedenen Kunstformen sowie essayistische Arbeiten über Kafka und Pasternaks "Doktor Schiwago". Er enthält auch "Briefberichte" über Begegnungen mit bedeutenden Persönlichkeiten und Tagebücher aus den Jahren 1949 und 1950.

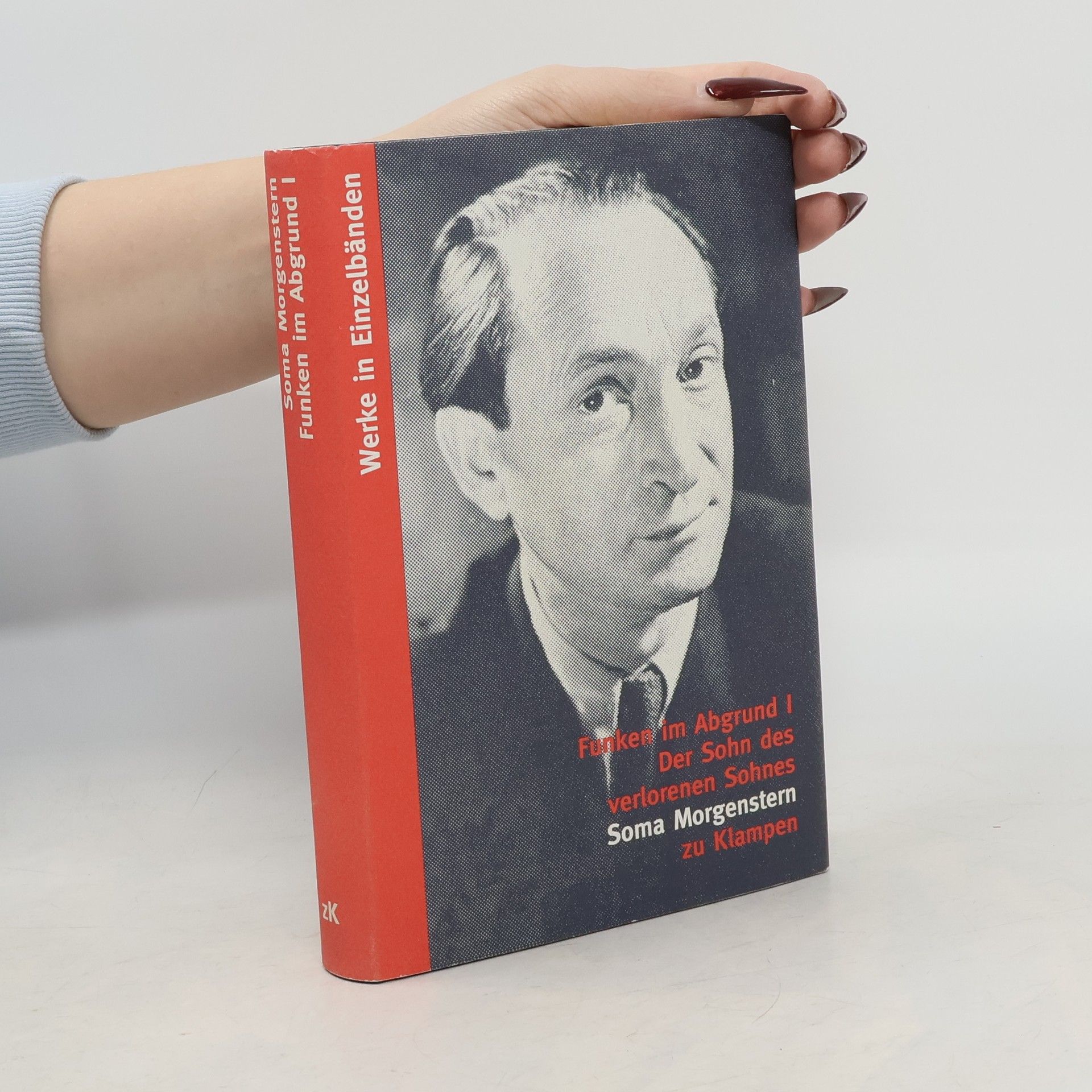

Die Romantrilogie "Funken im Abgrund" von Soma Morgenstern erzählt die Geschichte des jungen jüdischen Wieners Alfred Mohylewski, der in die ostgalizische Heimat seines gefallenen Vaters zurückkehrt. Dort entdeckt er den Sinn jüdischer Existenz und findet zum Glauben zurück, während er melancholisch und humorvoll das jüdische Leben der Vergangenheit schildert.

Seinen Bericht aus der Zeit des Exils: von der Internierung in mehreren französischen Lagern während des Zweiten Weltkriegs und der riskanten Flucht über Marseille nach Casablanca, schrieb Soma Morgenstern in den USA, vermutlich ab Mitte der fünfziger Jahre. Wohl redet Morgenstern in diesem Romanbericht mit der Stimme einer fiktiven Erzählerfigur, gibt auch den damaligen Mitgefangenen geänderte Namen, im wesentlichen aber hält er sich ans reale Geschehen. Das erzählende Ich des Buches, der aus der Ukraine stammende 'arische' Schriftsteller Petrykowsky, spricht in einundvierzig Kapiteln von dem Weg, auf dem es ihn schließlich ins Lager von Audierne, einem Fischerdorf im bretonischen Finistere, verschlägt. Nach der Übernahme des Lagers durch die deutsche Wehrmacht im Juni 1940 und vor der drohenden Ankunft der Gestapo flüchtet er gemeinsam mit zwei Mitgefangenen, und es gelingt ihm, in wochenlanger Wanderung sich zum unbesetzten Südteil Frankreichs durchzuschlagen.§

Die autobiographisch geprägte Romantrilogie erzählt vom "verlorenen Sohn", einem jüdischen Soldaten des Ersten Weltkriegs, und seinem Sohn, der in Wien aufwächst. Auf dem Gut seines Onkels in Ostgalizien findet er den Sinn jüdischer Existenz und kehrt zum Glauben zurück. Die Erzählung bietet eine eindrucksvolle Darstellung einer vergangenen Welt.

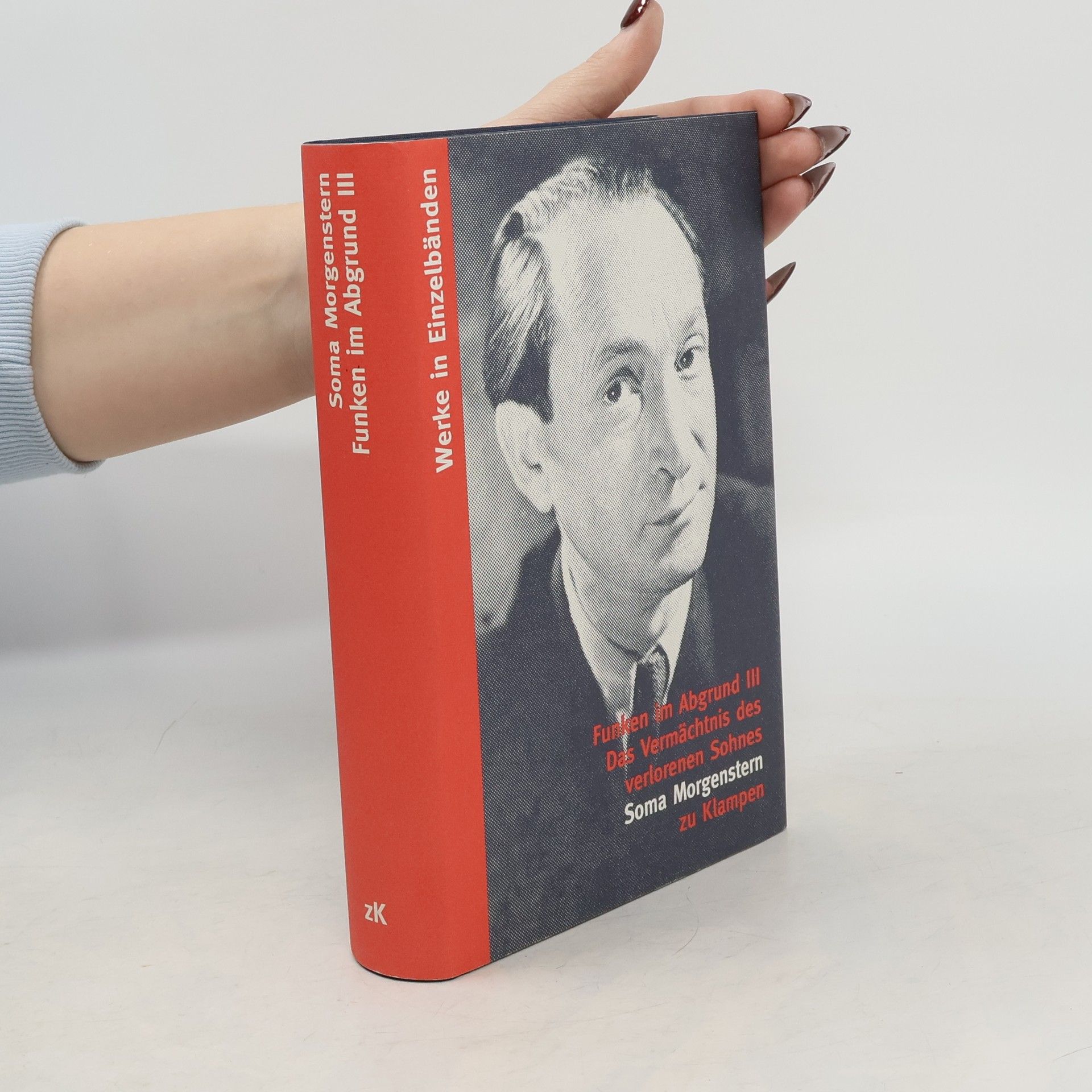

Funken im Abgrund - 3: Vermächtnis des verlorenen Sohnes

Dritter Roman der Trilogie Funken im Abgrund

- 396 Seiten

- 14 Lesestunden

German

Alban Berg und seine Idole

Erinnerungen und Briefe

Alban Berg war Morgensterns engster Freund. Die Erinnerungen, gruppiert um das Verhältnis des Freundes zu seinen fünf „Hausgöttern“, Peter Altenberg, Gustav Mahler, Arnold Schoenberg, Adolf Loos und Karl Kraus, zeichnen ein sehr persönliches Bild dieses ungewöhnlichen Menschen, freilich keineswegs ein Heiligenbild.

In einer anderen Zeit

Jugendjahre in Ostgalizien

Der verlorenen ostgalizischen Heimat ist eine Reihe oft kurzer, vignettenartiger Prosastücke gewidmet, worin Morgenstern die Erinnerungsbilder seiner Kindheits- und Jugendjahre zwischen 1890 und 1914 bewahrt hat.

Die Erinnerungen an Roth beginnen um 1909 mit dem ersten Treffen der beiden Gymnasiasten und enden 1939 mit dem Begräbnis Roths in Paris. Ihre Freundschaft hatte eine wechselvolle Geschichte, die sich in den letzten Jahren durch Roths wachsende Alkoholabhängigkeit und seinen Konservatismus verdüsterte, vor allem aber durch die Bedingungen des Exils, das Morgenstern 1938/39 in einem Pariser Hotel mit Roth teilte. Der gemeinsamen letzten Zeit ist ein Hauptteil des Buches gewidmet, das den Zeitgenossen und Freund Roth in seinem eigentümlichen Charme wie in seiner inneren Zerrissenheit auf bewegende Weise vor Augen stellt. „Die Erinnerungen an > Joseph Roths Flucht und EndeJoseph Roths Flucht und Ende< sollte als eines der großen Freundschaftsbücher der deutschen Literatur gelten, die nur im Angesicht der Furie des Verschwindens entstehen können.“ (Frankfurter Rundschau)